Fra terre e paludi del falco pescatore. Maremma: borghi, natura e... ghisa

Castiglione della Pescaia, Massa Marittima, Follonica, Grosseto e Scarlino: itinerario sorprendente fra borghi, musei, tesori nascosti e oasi naturalistiche

Una telecamerina quasi invisibile li “spia” 24 ore su 24, nel nido. Ma loro, i falchi pescatori dell’oasi naturale di Diaccia Botrona, incontaminata zona umida della Maremma, non sembrano curarsene molto. Continuano le loro effusioni verso i propri piccoli con tale cura che osservarli così da vicino suscita tenerezza.

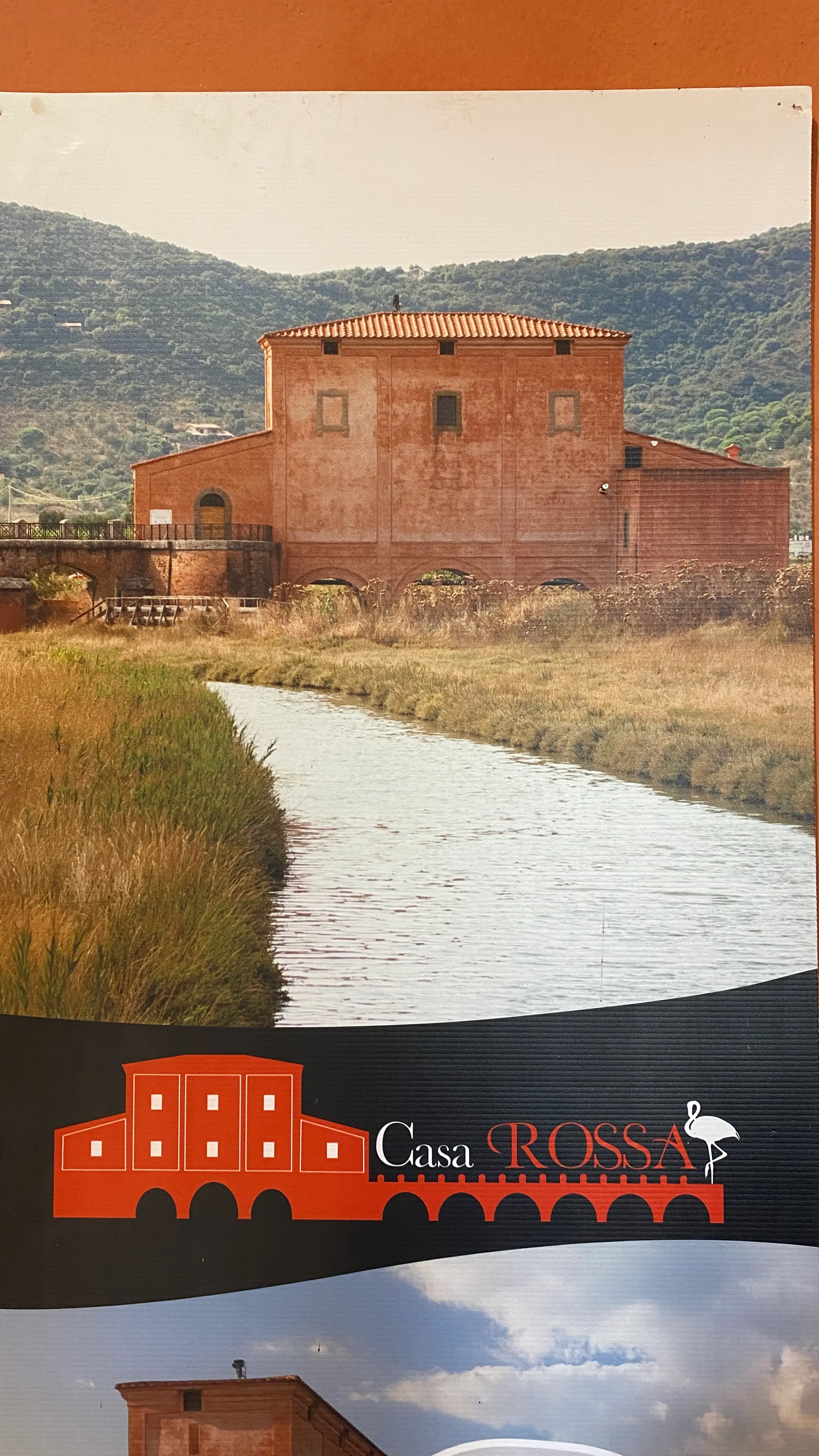

Questo rapace raro del Mediterraneo, la cui apertura alare può raggiungere quasi i due metri, visto da qui, dall’osservatorio di Casa Rossa Ximenes a Castiglione della Pescaia, più che del predatore (questo falco è ghiotto di pesce) dà l’idea di un gran coccolone. La cura, le attenzioni dei genitori verso i piccoli, sono quelle di qualsiasi nursery della natura.

Iniziamo da questo splendido quadretto di famiglia il nostro viaggio nella parte tirrenica della Maremma, quella che ha in Follonica, Massa Marittima, Scarlino, Castiglione della Pescaia e il capoluogo Grosseto come focus di interesse; area in cui sono tanti e variegati i motivi di attrazione.

Da quello naturalistico e ambientale, che qui a Castiglione della Pescaia trova la massima espressione, a quello artistico, rivelando alcune curiosità storiche. Come ad esempio il ruolo ricoperto da Follonica all’epoca del Granducato di Toscana (e parliamo della prima metà dell’800, ai tempi dell’illuminato ultimo sovrano Leopoldo II) di capitale della ghisa decorativa.

E per continuare sui motivi di attrazione va ricordata la sorprendente concentrazione di arte, di storia e di ambiente che troviamo a Massa Marittima, da dove peraltro, salendo sulla Torre del Candeliere, si può spaziare con lo sguardo sull’intera zona, riempiendosi gli occhi di mare, collina, cordoni litoranei, zone paludose e piccoli borghi che trapuntano il paesaggio. Una suggestiva visione da carta geografica.

Casa Ximenes, il paradiso dei birdwatcher

Ma torniamo alla Casa Rossa Ximenes. Venne costruita dall’ingegnere gesuita Leonardo Ximenes nel 1765-68 nel quadro della bonifica della palude di Castiglione della Pescaia, per svolgere funzioni di bonifica per colmata, attuata attraverso la regimazione idraulica delle ondate di piena invernale, garantendo così anche il controllo e il supporto idrico nei periodi di magra alle attività ittiche. Sono tuttora presenti chiuse, paratie e ingranaggi vari, ancora funzionanti, seppure non utilizzati.

La Casa Rossa è oggi sede del Museo Interattivo realizzato da Mizar, agenzia per la divulgazione scientifica, progettato dal fisico Paco Lanciano. Il percorso didattico si sviluppa sui due piani della Casa Museo: un originale documentario sulla Diaccia Botrona, integrato con proiezione ad effetto tridimensionale, mostra come l’ambiente attuale sia il risultato dell’evoluzione naturale e degli interventi umani nel corso della storia.

Nella seconda parte del percorso il visitatore può fare attività di birdwathcing nel terrazzo panoramico, incrociando con lo sguardo anche i falchi pescatori, che nidicano oggi in pochi luoghi del Mediterraneo.

La riserva naturale della Diaccia Botrona, l’ex palude bonificata, presenta 15 chilometri di percorsi sterrati da percorrere a piedi o in bicicletta per raggiungere Casa Rossa Ximenes, centro visite e museo. Non molto lontano c’è Vetulonia, città famosa per le sue necropoli di età villanoviana e ricca anche di testimonianze etrusche risalenti al VII secolo a.C.

Qui c’era il lago Prile, che col passare dei secoli è diventato palude, luogo malsano, mal frequentato e teatro delle peggiori leggende di mostri e streghe tramandate dalle nonne fino a giorni nostri. Nella Diaccia Botrona nidicano oltre 200 specie di uccelli, compresi i fenicotteri. Un luogo che al tramonto diventa magico.

Massa Marittima, la statua stele dei misteri

A Massa Marittima (curioso che il nome derivi da Maremma e non dal mare) c’è una concentrazione di storia importante. Le sue vestigia rivelano che ogni epoca qui ha lasciato traccia. Una è affiorata dopo anni di oblio, come la “Maestà” di Ambrogio Lorenzetti realizzata nel ‘300, perduta e poi ritrovata nella soffitta di una vecchia scuola.

E che dire del provocatorio affresco noto come Albero della Fecondità, raffigurante un albero i cui frutti “fallici” vengono contesi dalle donne? L’opera, venuta alla luce nella parete della duecentesca Fonte dell’Abbondanza, accanto alla cattedrale di San Cerbone, dedicata al patrono e “vescovo delle oche” per via del dono che portò al Papa. San Cerbone che si festeggia, con sbandieratori e figuranti medievali, il 14 agosto e il 10 ottobre.

La cattedrale nel 1975 è stata elevata alla dignità di basilica minore da papa Paolo VI. Oggi è monumento nazionale. Venne costruita a partire dall’XI secolo ed è lo scrigno di tante opere d’arte. La sua scalinata regala armonia alla piazza. Qui c’è tanta storia.

Dal sostegno a Garibaldi alle lotte partigiane, dall’eccidio di 83 minatori all’uccisione di Norma Parenti, medaglia d’oro al valor militare. Curioso l’episodio del vescovo, al cui cospetto per tradizione il Papa si alza in piedi. A Massa convivono sacro e profano.

Palazzo Malfatti è sede di tre logge massoniche. Oltre alla città sotterranea, c’è un pezzo di archeologia che trasmette vibrazioni esoteriche: la misteriosa statua stele antropomorfa del III millennio avanti Cristo custodita nel museo archeologico. E pensare che è stata ritrovata quasi per caso in un pollaio... I suoi segreti non sono ancora stati sufficientemente indagati e capiti. Secondo gli studiosi è la rappresentazione di una divinità o l’eroizzazione di un antenato.

Con un nuovo ascensore si sale poi alla torre del Candeliere del XII secolo, collegata all’antico sistema difensivo dall’imponente Arco senese.

E poi il complesso museale di San Pietro all’Orto, nell’omonima chiesa duecentesca, con la collezione di arte medievale e il museo degli organi meccanici antichi. Imperdibile fino al 14 luglio, la mostra “Il Sassetta e il suo tempo”, uno sguardo sull’arte senese del primo Quattrocento costruito attorno alla preziosa “reliquia” della rara pittura di Stefano di Giovanni, attivo a Siena dal 1423 al 1450, una piccola tavola che un tempo era collocata fra le cuspidi di una pala d’altare che raffigura l’arcangelo Gabriele al cospetto della Vergine annunciata.

Tutta la mostra ruota intorno all’artista che portò i fermenti del Rinascimento nella grande tradizione trecentesca senese, tra una cinquantina di opere di cui 26 del maestro.

La Follonica granducale di Leopoldo: la ghisa diventa arte

Quanta originalità e che storia bella. Follonica e la ghisa, fortune reciproche. Ce se ne accorge subito. Può succedere magari nel corso di una delle tante rievocazioni storiche: la facciata della chiesa di San Leopoldo rivela l’anima della città.

Dalle colonne del pronao, all’interno, fra altari e decori, tutto è stato realizzato con la ghisa dei laboratori locali (arte che è condensata nell’interessante mostra “La fabbrica del bello”, aperta fino al 30 giugno nella Fonderia 1 del complesso ex Ilva, oggi spazio museale). La “città fabbrica” della ghisa si sviluppò tra gli anni ’30 e ’40 dell’Ottocento per volere del granduca di Toscana Leopoldo II, sì quello assai illuminato e soprannominato “il canapone”.

E’ stato sovrano fino al 1859, anno dell’annessione della Toscana al Regno d’Italia. Una tradizione, quella dell’arte del ferro, partita dagli Etruschi e affinata poi grazie al materiale proveniente dalla vicina Isola d’Elba, che qui si trasformava in oggetti e pezzi d’arte, che venivano poi spediti in tutt’Italia, grazie alla manodopera operaia che arrivava dalle colline e che Leopoldo favorì a stanzializzare edificando la chiesa e la città-fabbrica, con la chiamata a raccolta dei maggiori architetti del periodo e con la creazione di una scuola di ornato. Inoltre bonificò la zona.

I musei e le mostre di Follonica raccontano quel periodo. La mostra “La fabbrica del bello” presenta una selezione di opere provenienti dall’Accademia delle Arti del Disegno di Firenze, dalla Biblioteca Nazionale Centrale e dall’Archivio di Stato.

Vicino c’è il Magma, museo permanente dal nome fortemente evocativo assolutamente da non perdere. Richiama miniere e antri di fuoco, ma che nasce dalla volontà di raccontare la storia tecnologica, artistica e umana dello stabilimento siderurgico di Follonica nel momento di massimo sviluppo. Il nuovo allestimento interattivo e multimediale ridà vita al vecchio forno. Un’esperienza emozionale forte.

Grosseto, il benvenuto lo dà la scimmia fossile

“Piacere, sono l’oreopiteco. Sono il tuo antenato”. Sembra arrivare questo messaggio dal curioso protagonista del Museo di Storia Naturale della Maremma, a Grosseto: l’oreopiteco, una scimmia fossile miocenica vissuta qui tra 10 e 6 milioni di anni fa.

Il museo ne ricostruisce la struttura e l’habitat in un diorama: il suo fossile fu trovato a 200 metri di profondità da un minatore sulla volta di una galleria a Baccinello: era il 2 agosto del 1958 e la vecchia miniera in seguito alla scoperta sarebbe stata chiusa l’indomani per favorire il suo recupero. Oggi l’oreopiteco, così somigliante all’uomo (e ha vissuto ben prima dell’uomo di Neanderthal) è il simbolo del museo grossetano, che racconta il territorio in modo avvincente. Inaugurato nel 2009 con Piero Angela come testimonial, racconta in modo moderno e accattivante le peculiarità e la ricchezza di questa terra selvaggia, che si estende dal mare fino al Monte Amiata. Maremma pura.

Scarlino e quell’affresco dietro al cuscino

Anche il piccolo e grazioso borgo di Scarlino ha molti segreti da rivelare. Il suo primo nucleo abitativo risale all’Età del Bronzo, tremila anni fa, ma la sua fortuna si deve alla famiglia degli Appiani, signori di Piombino vicini ai Medici, che nel ‘400 fecero costruire tanti palazzi signorili. Scarlino custodisce un tesoro di cento monete d’oro deli XVI secolo, trovate in un vasetto nascosto nella parete della canonica.

Poco più in là si svela la meraviglia: la grande Crocifissione, attribuita alla scuola di Stefano di Giovanni detto il Sassetta, nella casa trasformata in museo dall’attuale proprietario. Il precedente ci dormiva vicino, ignaro della sua importanza. In realtà l’abitazione è stata ricavata da un antico oratorio, gestito dalla Confraternita dei Flagellanti, dedita al culto della Croce. L’opera copre l’intera parete, vi si accede tramite una scaletta che permette di goderla appieno ed è aperta al pubblico all’interno di un percorso di visite guidate al borgo.

Riproduzione riservata © Il Mattino di Padova