Dare voce al nuovo Veneto la nostra grande avventura

C’era ancora la “Vandea bianca” quando arrivai in Veneto, alla fine degli anni Settanta, per dirigere il mattino di Padova e la tribuna di Treviso. Carlo Caracciolo, l’ “editore fortunato” – come lui stesso si definì nel titolo di un libro-intervista con Nello Ajello – che aveva dato vita prima al settimanale L’Espresso e poi al quotidiano la Repubblica, mi aveva offerto questa stimolante opportunità professionale all’età di 32 anni. Ma, sulle prime, avevo preferito restare a Milano, dove avevo casa e famiglia, e avevo piantato da buon meridionale le mie radici. Fu poi Eugenio Scalfari a convincermi definitivamente, con l’argomento che Padova era una “capitale politica”, cioé un laboratorio in cui si sperimentavano nuove combinazioni e nuove formule.

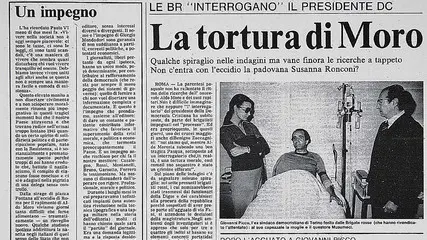

A Padova esplodevano allora le tensioni giovanili e studentesche di Autonomia Operaia, sospettata di essere contigua alle Brigate rosse o comunque al terrorismo di sinistra. Nella “Marca gioiosa” di Treviso, invece, ribollivano i rigurgiti neo-fascisti con la “criminalità nera” praticata dalla banda di Giusva Fioravanti. Ma in realtà in tutto il Veneto ardevano, sotto le ceneri della conservazione e dell’immobilismo, i fermenti che nell’arco di quindici anni avrebbero prodotto la crisi della Democrazia cristiana e del suo sistema di potere.

Quella era ancora la “Balena Bianca”, come la raffigurava la fantasia giornalistica di Giampaolo Pansa: il partito-Stato che deteneva il governo del Paese, in mancanza di quell’alternativa praticabile in una democrazia dell’Europa occidentale che il vecchio Pci non era in grado di rappresentare. La Dc veneta era la testa della corrente dorotea, la destra democristiana, guidata dal trio Piccoli, Rumor, Bisaglia, dalle cui iniziali prese nome la famigerata autostrada Pi-Ru-Bi, destinata a unire le loro rispettive città (Trento, Vicenza e Rovigo) e definita “la più inutile d’Italia”.

Proprio contro Antonio Bisaglia, allora ministro dell’Industria, il mattino e la tribuna lanciarono la prima campagna giornalistica sul conflitto d’interessi. A quell’epoca, il potente capo doroteo era anche agente generale delle Assicurazioni Generali a Padova e Rovigo. E in quanto ministro, spettava a lui fissare le tariffe assicurative. Tanto insistemmo su questa anomalia, insieme ai dirigenti del Partito comunista dell’epoca, che alla fine il potente capo doroteo fu costretto a lasciare il governo: “Bisaglia si dimette”, titolammo per annunciare la sua decisione nel dicembre del 1980, con un sottotitolo che riportava la notizia su scala locale e lo mandò su tutte le furie: “Preferisce fare l’assicuratore a Padova”.

A metà degli anni Novanta, sarebbe iniziata proprio da qui la liquidazione di quel partito e di quel sistema. Fu la segretaria della Dc padovana, la combattiva Rosy Bindi, a espellere l’ex presidente della Regione, Carlo Bernini, ministro dei Trasporti, coinvolto in procedimenti giudiziari legati a Tangentopoli, per un giro di tangenti relative agli appalti per la bretella autostradale di Tessera e l’ampliamento dell’autostrada Venezia-Padova. In uno storico congresso tenuto ad Abano, toccò poi alla stessa Bindi sciogliere la Democrazia cristiana per confluire nel Partito popolare di Mino Martinazzoli.

Sull’onda di quegli scandali che determinarono il crollo della Prima Repubblica, spuntò in seguito l’astro politico della Lega Nord. Ma già prima l’identità del Veneto era quella di una Nazione e il suo dialetto una lingua. Il movimento di Umberto Bossi avrebbe avuto successivamente il compito di rappresentarne le aspettative e i legittimi interessi a livello di governo centrale, fino a trasformarsi da “partito territoriale” in un partito esteso su tutto il territorio italiano, sotto la leadership di Matteo Salvini, dismettendo il riferimento geografico nel nome e nel simbolo.

Se alla fine degli anni Settanta Padova era dunque una “capitale politica”, chiusa su se stessa, Treviso era invece un “buen retiro”, una cittadina della gaudente provincia italiana. Non a caso il grande regista Pietro Germi vi aveva ambientato nel ’65 il film “Signori & Signore”. Nel mio pendolarismo professionale fra le due città, andavo volentieri a Treviso ogni volta che era necessario, nella vecchia sede della tribuna in piazza Ancilotto, per cambiare aria e respirarne una decisamente più leggera e allegra rispetto a quella che incombeva allora su Padova. La buona cucina e il buon vino contribuivano a rendere l’atmosfera ancora più gradevole.

Negli anni della mia direzione, per quanto impegno fossi in grado di dedicare quotidianamente a quell’incarico nei limiti delle mie capacità, non sarei mai riuscito da solo a rilanciare le due testate fondate quarant’anni fa da Giorgio Mondadori e dalla sua Eqv (Editoriale Quotidiani Veneti). Trovai una redazione in gran parte giovane e inesperta, ma nello stesso tempo intraprendente, motivata e disposta a crescere. Ricordo, in particolare, l’intelligente e preziosa collaborazione di Fabio Barbieri che avevo assunto dall’Eco di Padova come caporedattore e fu mio successore; del capocronista Paolo Pagliaro, di Vittorio Testa, Claudio Giua, Antonio Garzotto e Toni Grossi. E mi scuso con gli altri che qui non ho modo di citare.

A distanza di tanto tempo, non esito però a dire che gran parte di quel successo fu dovuto a una “corona” di prestigiosi opinionisti, guidati dallo scrittore Ferdinando Camon, che accettarono di condividere il nostro progetto editoriale al servizio di un’informazione più moderna e indipendente. Un autorevole “pensatoio” che annoverava firme illustri come quelle del sociologo Sabino Acquaviva, degli storici Umberto Curi, Mario Isnenghi e Silvio Lanaro; del cattolico Enrico Berti, filoso del Diritto, e dell’indimenticabile padre Pietro Scapin. Se in quegli anni cupi riuscimmo a dare voce al “nuovo Veneto”, il merito va diviso fra tutti coloro che, dentro e fuori le redazioni dei due giornali, parteciparono a quell’impresa comune.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Riproduzione riservata © Il Mattino di Padova