Il lato furbo di Galileo e l’ingenuità di Keplero

di Vera Mantengoli

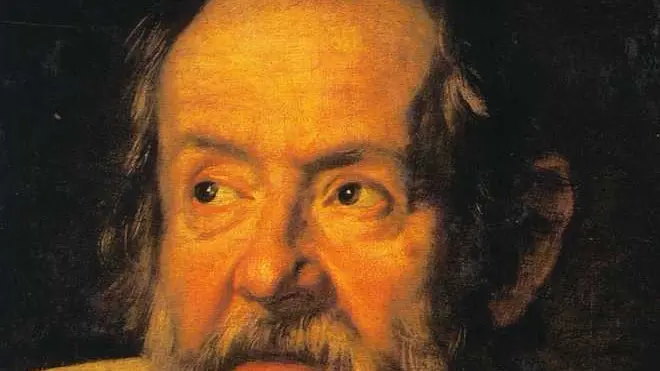

Un colpo di genio, per altri un colpo di fortuna. Per l’astrofisico Jean Pierre Luminet l’uno e l’altro, ma con l’aggiunta di una buona dose di calcolo. Galileo Galilei padre della scienza? Fino a oggi, forse. Questo pomeriggio alle 17.30 all’Istituto Veneto di Scienze Lettere e arti e domani alle 18 al Municipio di Mestre lo scrittore e scienziato Jean Pierre Luminet terrà una doppia conferenza sul libro appena tradotto in italiano «L’occhio di Galileo», edito da La Lepre Edizioni, e sulle recenti scoperte sui buchi neri tra le quali l’ultimo, il più grande della storia, osservato a fine novembre e soprannominato Giant Black Hole, con una massa pari a 17 miliardi di soli, immerso nel centro di una piccola galassia a 250 milioni di luce dalla Terra. Certo, il gesto che ha cambiato il corso della storia, quello di puntare il cannocchiale al cielo, porta il nome dello scienziato toscano trapiantato poi nella Repubblica veneziana, ma per lo studioso francese chi ne sapeva davvero di cannocchiali era Johannes Keplero, autentico astronomo e matematico, animo nobile e mente raffinata. Galileo Galilei era un uomo di acutissima intelligenza, non c’è dubbio, ma forse anche un abile spione, di quelli che zitti zitti rubano le idee altrui per poi passarle come proprie, come accadde con il collega tedesco che non vide mai, ma con il quale avviò una corrispondenza epistolare. «La figura di Keplero– afferma Luminet, direttore del CNRS, autore di sette libri di poesie, compositore di pianoforte – è sempre stata oscurata da quella di Galilei che, prima di diventare astronomo, era un fisico. Le sue scoperte iniziali sono infatti nel campo della meccanica, come dimostrano le teorie sui corpi galleggianti. Keplero era un idealista, uno studioso con un forte senso dell’onore, un galantuomo che a volte sfiora perfino il naïf. Galilei era invece uno scienziato con un forte senso pratico, quello che lo portò poi a essere riconosciuto come ideatore del metodo sperimentale. Soltanto dopo, quando comprese la potenza del gesto di puntare il cannocchiale al cielo, iniziò a dedicarsi completamente all’astronomia, ma molte opinioni sull’uso del cannocchiale le prese da Keplero che, al contrario, aveva dedicato una vita all’ottica». L’unico figura inventata è quella della voce narrante, John Askew, un diplomatico inglese a caccia nuove menti per arricchire le strategie di mercato e militari del Regno Unito, ma il suo carattere è ispirato a uomini vissuti come l’ambasciatore presso la Repubblica di Venezia Henry Cotton, il fondatore della Compagnia della Virginia Richard Hakluyt e il filosofo Thomas Hobbes. I personaggi storici citati sono indicati con una breve biografia in appendice, in aggiunta a una serie di riproduzioni di stampe d’epoca come il Cubus Tetrahedron di Keplero. La storia dei due uomini si intreccia attraverso il racconto delle loro vite sollevando eterni quesiti sulla missione dello scienziato, in particolare sulla scelta di Galilei di negare il sitema eliocentrico copernicano per preser. vare la vita. Keplero, figlio di una donna bruciata al rogo come strega, continua a spedire lettere a Galileo, ma invano perché lo scienziato italiano chiede, ma non risponde. Deluso, dalle lande desolate del Wurttemberg, di fronte al successo di Galileo a Keplero non rimane che la dignità di uomo di conoscenza che si stupisce di fronte alla codardia di chi antepone la vita alla scienza. «Avevano entrambi bisogno l’uno dell’altro – afferma Luminet – ma le scoperte di Galilei senza Keplero non sarebbero state le stesse. Eppure sono due figure complementari, la teoria e la pratica. Io mi sento come Keplero, però capisco che il contesto in cui nacque Galilei era diverso da quello luterano del tedesco che, nel corso del libro, se la prende con il collega per non aver mai nominato Giordano Bruno». Intrighi, gelosie e segreti rivelano così che l’occhio di Galileo non è il suo cannocchiale e neppure il suo ingegno, ma la mente brillante di una figura che ritorna chiedendo giustizia, quella di Keplero.

Riproduzione riservata © Il Mattino di Padova