"Io sono Felice Maniero": l'ex boss della Mala del Brenta si racconta

Nel luogo dell’incontro arriva in auto, una vettura di piccola cilindrata, con la compagna Marta. Guida lei, lui tiene in braccio un cagnolino, «ora che i figli sono grandi, abbiamo Bau», dice accarezzandolo.

I capelli sono brizzolati, come la barba studiatamente incolta. È vestito bene e parla bene, l’immagine rimanda esattamente a quello che è oggi: un imprenditore. Dietro alle lenti, gli occhi rivelano però anche l’altra identità, quella che appartiene al passato.

È lui Felice Maniero, l’ex boss della Mala del Brenta, l’uomo che ha creato e per 20 anni ha guidato un impero criminale e una banda di 400 persone che imperversava in Veneto con furti, rapine, sequestri, omicidi, traffico di droga e di armi. Un impero che lui stesso, nel 1995, ha contribuito a smantellare decidendo di collaborare con le forze dell’ordine.

E ha collaborato di nuovo due anni fa - stavolta da uomo libero (diventato tale nel 2010) - quando ha denunciato l’ex cognato e fatto ritrovare il suo tesoro su cui molto si è favoleggiato. A breve tornerà in tribunale, a Venezia, sul banco dei testimoni proprio per parlare di quel tesoro.

Non sono da escludere altri colpi di scena. Perché pur sempre di Felice Maniero si tratta. Della sua vecchia vita molto è stato svelato con libri e film che ne hanno fatto un bandito leggendario; di quella nuova, invece, non si sa quasi nulla, visto anche il programma di protezione a cui è stato sottoposto.

Nella pasticceria di una città segreta, accetta di raccontare il presente.

Quello suo, prima di tutto, quello di un imprenditore deciso a misurarsi con una sfida quasi impossibile: la conquista della “normalità”. E poi quello della criminalità che conosce nei meandri più bui e che - avverte - potrebbe tornare a colpire.

Come preferisce essere chiamato, col nome della sua prima o della sua seconda vita, Felice Maniero o Luca Mori?

«Non uso più quei due nomi da molto tempo».

Nella precedente vita era a capo di una holding criminale, in quella attuale di un’impresa regolarmente registrata. Com’è stata la riconversione alla legalità?

«È stata molto dura inserirmi nel mondo lavorativo, non avevo alcuna esperienza. E per qualsiasi settore bisogna cominciare dal basso: se si vogliono vendere scarpe, faccio un esempio, prima si impara a fare le suole e solo alla fine a commercializzare il prodotto. Quando ho iniziato, io non sapevo neppure cosa fosse l’Iva, figurarsi. E ho pensato: ma questa è un’estorsione, io non pago. Poi ho mandato giù l’osso e pagato regolarmente. Ho cominciato comprando aziendine già esistenti, ma le sceglievo senza un vero criterio perché, appunto, non conoscevo quel mondo. Inevitabili i pasticci dovuti all’inesperienza. Pensavo: un tempo, con la pistola, era tutto più semplice. Però sono andato avanti perché avevo un obiettivo ben chiaro in testa: avere un lavoro e sfondare. Sto facendo tutto questo per i miei figli, perché rimanga loro qualcosa da portare avanti. A complicare le cose nella mia nuova vita vi siete messi voi giornalisti, una disgrazia termonucleare, una continua corsa per non farmi trovare».

Poi ha iniziato un’attività nel settore della depurazione dell’acqua

«Prima ho lavorato con una persona che vendeva depuratori e poi, quando ho capito come funzionava, mi sono messo in proprio, con mio figlio. Mi sono appassionato, mi piaceva l’idea di depurare l’acqua, ho lavorato sodo, ho studiato per poter acquisire la necessaria competenza. È nata Anyacquae, andavamo molto bene, avevamo le casette dell’acqua in giro per tutt’Italia e migliaia di clienti».

Ha lavorato con diversi enti pubblici, sono buoni clienti?

«Nemmeno per sogno. Non pagano e fanno fallire le aziende oneste. Chi mai penserebbe che un Comune non paga? Ecco, io ci sono cascato».

La sua azienda è finita nel mirino di Report. La trasmissione ha contestato la qualità del prodotto, rilevando presenza di arsenico fuori norma in una delle casette installate in un comune laziale. Come si è conclusa quella vicenda?

«Dopo due ispezioni in azienda da parte dei carabinieri, una della Finanza e infine una della polizia Forestale, non è arrivato nemmeno un microscopico avviso di garanzia, zero assoluto. Perché allora tutto quel bugiardo can can, addirittura con due puntate?! Kafka avrebbe tratto un capolavoro da questa vicenda per noi devastante.

«La dottoressa Gabanelli ha eseguito una “caccia” al sottoscritto e famiglia senza pietà! La prima puntata sulle residenze fasulle: gli ho inviato il mio certificato di residenza, eccone una copia anche per lei, nel quale si afferma che risiedo a centinaia di chilometri di distanza da Campolongo Maggiore da anni. I giornalisti di Report hanno intervistato il sindaco di Campolongo, perché non hanno bussato dieci metri più avanti, all’Ufficio Anagrafe, per verificare se ero residente lì? Sono queste le tanto decantate verifiche certosine? Se fossero state fatte, si sarebbe evitato di mentire a milioni di telespettatori.

«Prima della fine di ogni trasmissione di Report elencava una sfilza di querele vinte: visto che Gabanelli aveva in mano il mio certificato di residenza perché non ha riferito ai telespettatori l’errore commesso? Facile fare un giornalismo simile, senza alcun contraddittorio, emettere “sentenze” vere o false contro chicchessia, come fosse un magistrato della Suprema corte. Ma dovrebbe dirlo prima o poi che è stata una trasmissione bugiarda, nel senso di non rispondente al vero, contro una famiglia in costante pericolo. Per onestà intellettuale, ma soprattutto per rispetto ai suoi telespettatori. Invece non si è mai scusata in merito al madornale errore che avrebbe dovuto far cancellare l’intera puntata».

Sono passati due anni da quella trasmissione.

«Questo argomento è ancora un nervo scoperto e credo lo rimarrà per tutta la vita. Un insieme di falsità, disprezzo delle persone e delle loro vite messe in pericolo, da parte di persone pubbliche ritenute integerrime, al di sopra di ogni sospetto e amate dalla stragrande maggioranza degli italiani. Nella mia precedente vita criminale non avrei mai potuto immaginarlo.

«Scriverò un libro su questa vicenda, suffragato da riscontri incontestabili, con nomi e cognomi: gli italiani devono sapere cosa è accaduto nei meandri di quelle due soap opera, lontane mille anni luce dal giornalismo onesto. Più volte mi sono detto “se questo è il mondo degli onesti, serve un codice penale anche per loro”.

Ma l’arsenico c’era o no nell’acqua?

Maniero mostra il certificato di un laboratorio di analisi datato 20 maggio 2013, relativo alle scuole di Aprilia. «Quando siamo arrivati abbiamo trovato l’acqua con arsenico completamente fuori parametro. Ebbene, siamo riusciti ad abbassare il valore a 0,1 microgrammi per litro, ecco vede, a fronte di un limite di 10. Fornivamo acqua pura come raccolta in cima al Monte Bianco.

«La verità è un’altra. Con il Comune di Aprilia avevamo un contratto di noleggio triennale, ma dopo il primo anno il dirigente ingegner Cusano mi chiamò dicendomi che avevano messo un dearsenificatore nell’acquedotto per cui i nostri depuratori non servivano più e volevano stracciare il contratto».

Cos’è successo poi?

«Ora ci devono pagare tutto l’arretrato, danni compresi: circa 10 mila euro. Oltre un anno fa ho inoltrato denuncia alla Procura di Roma diretta al dottor Pignatone in cui, tra le altre cose, ipotizzavo il reato di tentata strage in merito alla Casa dell’Acqua in Fontenuova: da allora non sono mai stato sentito. Tentata strage perché in entrata l’acqua della casetta di Fontenuova aveva l’arsenico con un valore di circa 1 mcg al litro e in uscita aveva un valore di 17 mcg al litro, quasi il doppio consentito per legge. Ora, non esistendo in questo pianeta filtri che rilasciano arsenico, il contaminante è stato senza dubbio inserito. Inserito dove quotidianamente centinaia di famiglie si approvvigionano di acqua».

Le hanno contestato anche la mancata manutenzione dei beverini nelle scuole.

«Falsità: la manutenzione l’abbiamo continuata anche quando hanno smesso di pagarci. E questo perché c’erano di mezzo dei bambini. Comunque è stata querelata anche l’assessore di Aprilia».

Alla fine, nel febbraio 2016, Anyaquae fallisce.

«Abbiamo dovuto chiudere perché a quel punto non si poteva più lavorare, il nome era stato compromesso: ci chiamavano i clienti dicendo che avevamo avvelenato il depuratore. Cose pazzesche. Ho perso un’attività importante con migliaia di clienti. Ma soprattutto ho perso una prospettiva per mio figlio che era cresciuto professionalmente diventando molto bravo».

Malgrado ciò è rimasto nell’imprenditoria.

«C’è stata una seconda azienda, ora siamo pronti per una start up, abbiamo i brevetti».

Ci sono nomi importanti tra i suoi ex clienti?

«In passato Fendi, Maggiore, Avis, Budget, Bartolini» .

Meglio i privati del pubblico?

«Bernard Arnault ha un patrimonio 64, 2 miliardi di dollari, è tra i 10 uomini più ricchi del mondo. Ed è il proprietario di Fendi, dove abbiamo installato i nostri depuratori: a palazzo Fendi Roma, a Palazzo Civiltà Italiana Eur e nella sede di Milano. Ebbene, non ci stanno pagando il noleggio da oltre 1 anno e tantomeno vogliono restituire i depuratori stessi nonostante le reiterate richieste da parte nostra. Forse hanno saputo chi sono io, ma cosa vuol dire? Un contratto è un contratto, e io non sono più un criminale. Ho presentato denuncia lo scorso ottobre, sono passati oltre 3 mesi e al momento silenzio tombale».

Insomma la nuova vita è tutta in salita.

«Arnault non ci paga, Report oltre ad aver messo in grave pericolo la mia famiglia, pericolo aumentato viste le ultime scarcerazioni, ci ha fatto chiudere l’azienda, il Comune di Guidonia, nonostante un’ingiunzione al pagamento da parte delle magistratura, non ci paga 90 mila euro da almeno 5 anni. Se lo Stato non paga, se il Servizio Pubblico ci “distrugge” l’attività con programmi infamanti, allora mi chiedo: cosa deve fare la famiglia Maniero?»

Cosa fa la famiglia Maniero?

«Dopo Report io e i miei familiari siamo stati resi riconoscibili, non avevamo più il coraggio di uscire di casa. E mia figlia non voleva saperne di andarsene, lì aveva le sue amicizie, la sua vita. Diceva disperata: io da qui non mi muovo. Non sapevo cosa fare, mi sentivo in colpa, avrei buttato una bomba atomica. Scrissi anche al Presidente Mattarella e al ministro degli Interni, temevo potesse succedere qualcosa di grave».

E avete ricominciato di nuovo?

«Per forza, abbiamo dovuto traslocare. Mia figlia è finita in analisi, io in ospedale. È stata una situazione terribile, in assoluto il peggior periodo della mia vita».

Ha parlato delle scarcerazioni, teme che gli ex della Mala finiti in carcere dopo le sue rivelazioni le facciano pagare il “tradimento”? Non è che dopo tanti anni, si sono tranquillizzati?

«Io al loro posto non mi sarei tranquillizzato. Se prima temevo, ora temo molto di più: quella non è gente che uscita dal carcere va a lavorare. E in questi ultimi tempi sono usciti i più pericolosi. Manca Pandolfo, se non è già fuori, per chiudere il cerchio».

Perché non ha lasciato l’Italia per andare col suo tesoro in qualche paradiso esotico?

«Perché sono un cretino! Non lo so nemmeno io perché. Dovevo farlo subito, già nel ’95, avrei potuto comprare una casa all’estero. Invece sono passati i mesi, i giorni e gli anni: il tempo è volato senza che succedesse nulla e alla fine sono rimasto».

È rimasto e ora deve misurarsi di nuovo con la giustizia, non più sul banco degli imputati, ma su quello dei testimoni. La vicenda è quella relativa ai soldi che il suo ex cognato Di Cicco le avrebbe sottratto, ma che lui assicura averle restituito. Cosa dirà in tribunale dopo le rivelazioni fatte nel 2016?

«Non posso rispondere, indagini in corso».

Ma davvero quei 33 miliardi di vecchie lire sono tutto il suo tesoro?

«Indagini in corso».

Lei ha collaborato nel 1995 con la giustizia determinando la fine della Mala, poi di nuovo nel 2016 facendo ritrovare il suo tesoro o parte di esso. Ci sono altri segreti che potrebbe rivelare? Il suo ex sodale e poi nemico Maritan sostiene che lei nasconde 11 omicidi. Sempre Maritan ha parlato di un patto tra lei e pezzi deviati dello Stato che le avrebbero consentito, in cambio del suo pentimento, di portare in Svizzera e Sudafrica i soldi. Ci sono ancora misteri da svelare oppure della leggendaria vicenda del bandito Maniero si conosce tutto?

«Non capisco cosa aspetti Maritan a dire quello che sa. Soprattutto i nomi delle vittime di questi 11 omicidi con le prove che sono stato io... Ti sfido Maritan, è ora che tu sveli tutto! Io ti ho accusato pesantemente e tu mi proteggi, non sei credibile!

«Guardi, Maritan era considerato da tutti noi non molto affidabile, aveva paura anche della sua ombra, non ha mai fatto rapine se non una con me rimanendo fuori, a un chilometro di distanza seduto nella sua macchina. Se non avessi vietato più volte ai mestrini di ucciderlo, sarebbe morto da almeno 30 anni. Il fatto che abbia ucciso una persona in una lite, per gelosia o esaurimento nervoso non ha senso».

L’ex procuratore antimafia del Veneto Adelchi D’Ippolito si era detto preoccupato per un ritorno della Mala del Brenta: è un pericolo reale secondo lei?

«Sì, è un vero pericolo. Credo sia stato lasciato qualche “batterio”; ciò ha permesso di farli proliferare e con il tempo di rafforzarsi sempre più. Un esempio su tutti: Paggiarin, mestrino detto Paia. Dopo 24 anni resto ancora incredulo di come sia potuto uscire da tutte le imputazioni che aveva al processo Rialto, assieme a noi tutti. Ecco, io sono convinto che il Paia abbia tenuto in piedi e ben ordinati questi “batteri”, allargando sempre più la sua influenza e le sue “batteriche truppe”. Attualmente i mestrini sono quasi tutti fuori, personaggi di grande spessore. La situazione è certamente peggiorata. Secondo me è già avvenuto uno spostamento di comando su Venezia-Mestre delle operazioni illecite più importanti. Il Brenta è tornato un fiume e la nostra meravigliosa Venezia il fulcro della criminalità».

Quali sono, sempre a suo avviso, le nuove organizzazioni criminali da cui il Veneto deve ora guardarsi?

«Tutte! Se i veneti adotteranno la strategia “nessuno deve entrare”, sarebbe il male minore; la vedo molto dura perché attualmente non sono forti come dovrebbero, altrimenti sarà inimmaginabile cosa potrà accadere. Ai tempi i mestrini erano molto intimi con la ’ndrangheta tramite Pattarello e con la camorra tramite Boato e Tonino Cara che aveva un negozietto di orologi e souvenir in via Piave a Mestre. Molto intimo con l’ispettore Papa da me accusato».

La Commissione Antimafia e lo stesso attuale procuratore Antimafia del Veneto Cherchi hanno parlato di una sottovalutazione del fenomeno dell’infiltrazione mafiosa in Veneto, cosa ne pensa?

«Penso che abbiano ragione da vendere. Attualmente tutto gira attorno agli stupefacenti, trafficare con la droga è molto facile e non si deve essere coraggiosi o intrepidi, nel senso peggiorativo del termine, non bisogna avere una particolare caratura. Per cui chiunque potrebbe trafficare, un pelandrone che non ha voglia di lavorare o uno che vuole ricchezza immediata. O perlomeno lo crede lui, invece di immediato avrà tanta galera. A tutti i giovanotti che hanno l’acquolina in bocca pensando di fare i malavitosi - tanti soldi facili, “lo faccio per un paio d’anni, mi arricchisco e poi smetto” - dico: sarebbe l’errore che devasterà la vita, trascinando dentro tutti i cari che non hanno alcuna colpa».

Una legge sulla liberalizzazione darebbe fastidio ai trafficanti?

«So che non è condiviso dai più, ma una seria legge in merito alla liberazione degli stupefacenti, ben controllata, causerebbe un tracollo disastroso per tutte le mafie e un aiuto per chi la usa. Ovviamente, non avrebbe alcun senso la liberazione di stupefacenti in Paesi come l’Olanda, la Svizzera, la penisola scandinava o altre nazioni, dove non esiste la criminalità organizzata e la criminalità comune è allo 0,0 centesimi se confrontata con l’Italia che è in testa alla classifica mondiale in merito a mafie e criminalità organizzata».

A fronte della sua situazione di insicurezza familiare è pentito d’essersi pentito?

«La parola pentito la ritengo inesatta e sono convintissimo che nessuno, sottoscritto incluso, abbia iniziato a collaborare con la giustizia perché “unto” da qualcosa. È stata emanata una legge, che dà l’opportunità di avere riduzioni di pena se si collabora sinceramente e sostanzialmente con lo Stato, punto. Credo sia stata molto preziosa nella lotta contro la criminalità.

«Se tornassi indietro di sicuro non rifarei il criminale, ho capito che nella vita si possono avere gratificazioni intense con il lavoro e infinite con la famiglia, sempre vicina e in pace. Mi permetto di suggerire una cosa. Se fossi un inquirente darei la misura di sicurezza più restrittiva possibile a tutti i pregiudicati che non hanno un lavoro serio. Se non lavorano come campano? È più che ovvio! Io ne sono testimone, la misura di prevenzione mi tagliava le gambe. Riduceva il mio ambito operativo di oltre il 50%».

A proposito di famiglia, nella sua c’è stato un lutto grave, la morte di Elena. Report aveva annunciato una puntata sul fatto che quello di sua figlia fosse un omicidio, ipotesi che lei ha smentito. Ne è sempre convinto?

«Assolutamente si. Mi chiedo... anzi non mi chiedo più niente. La dottoresssa Gabanelli ha fatto intervistare un megalomane in carcere o poi girato un video alle più importanti testate televisive e giornalistiche. Costui aveva sentito o avuto di relato che componenti della mafia del Brenta, che non erano nemmeno in cella con lui, avrebbero ordinato l’omicidio di mia figlia.

«La comicità sta nel fatto che nell’intervista il tipo, cambiando di colpo il senso dell’argomento, chiede al giornalista “ma tu chi sei, perché mi fai tutte queste domande? Tu sei dei servizi” . Chiuso il filmato o tagliato? Scommetterei 100 a 1 che il giornalista avrà poi tentato di portarlo sul “binario” inutilmente. Il giorno dopo chiamo l’Ansa per girare un comunicato attinente al video e il giornalista mi risponde testualmente “ancora lui, ma questo c’è dappertutto” .

«Certo che è sbalorditivo voler fare un programma su una giovane suicidata quando il suicidio è stato decretato, senza ombra di dubbio, da indagini a dir poco “certosine” di tutte le forze dell’ordine di una città e dell’intera Procura: e lo posso testimoniare perché ero sempre presente. Ed è sbalorditivo che solo per l’audience ci siano persone, ritenute integerrime da un’intera nazione, pronte a fare, a trasmettere di tutto, senza alcun limite. Nel libro che scriverò sarò molto dettagliato con nomi e cognomi, contento Vianello (direttore di Rai 3 all’epoca della trasmissione, ndr)? ! Il Codice morale, se non quello penale, esiste per tutti».

LA TIMELINE. La cronologia delle principali imprese criminali della Mala

Nessun senso di colpa per i suoi trascorsi?

«Provo un profondo senso di colpa per Cristina Pavesi, la ragazza del treno deceduta a causa del nostro assalto. E provo senso di colpa per il traffico di droga, mi chiedo spesso quanti giovani siano morti a causa mia. All’epoca diedi il via libera al traffico di stupefacenti perché se non lo avessimo preso in mano noi, sarebbero entrati i peggiori criminali, i mafiosi. A noi sarebbero bastate la rapine viste le enormi quantità di oro rapinato; circolavano camioncini pieni di oro e di diamanti».

Sensi di colpa per gli omicidi?

«Un po’ meno perché erano persone diventate nemiche e avrei fatto la loro stessa fine se non li avessi anticipati. Purtroppo, le nostre regole erano chiare a tutti e anche loro erano dei killer».

Tra gli omicidi più eclatanti attribuiti alla banda c’è quello dei fratelli Rizzi.

«Loro avevano ucciso Marziano, uno dei nostri, una persona buonissima che qualche giorno prima mi aveva avvertito, si sentiva minacciato diceva. Io lo rassicurai, non credevo che i Rizzi potessero fare qualcosa contro di me. E invece... Quando lo hanno ammazzato ho pianto, una delle pochissime volte in cui è successo. Anche tra banditi ci si vuole bene e io ne ho voluto tanto.

«A quel punto è iniziata la caccia: una caccia senza sosta, con i miei uomini che mi chiedevano almeno il permesso di tornare a casa il sabato sera per cenare con la moglie. Non diedi alcun permesso, prima dovevamo trovarli. Ci mettemmo otto mesi, mesi interi passati a setacciare gli argini e a incontrare persone di estrema fiducia che dovevano “rivoltare” Venezia per avere informazioni sui Rizzi. Dopo l’omicidio ci siamo trovati a casa mia e abbiamo festeggiato con una cena a base di pesce. Pesce di quello che non si poteva pescare, portato da Maritan».

E le rapine, invece?

«L’evasione dal carcere mi dava un’adrenalina pazzesca, davvero sconvolgente. Solo un cretino fugge quando ha appena un anno da scontare. Ed è quello che ho fatto io. Il profumo di evasione era per me irresistibile, la droga più potente del mondo. Anche perché da un carcere di massima sicurezza non era mai riuscito a evadere nessuno. Lo stesso vale per le rapine, serve il coraggio di un leone per farle. All’ultima, in una banca di Bassano, non mi reggevo in piedi, ero fisicamente distrutto. Siamo entrati con le donne delle pulizie verso le 4 del mattino e bisognava aspettare alcune ore che arrivasse il custode con le chiavi e le combinazione delle casseforti. Mi sono messo in un angolo e ho dormito lì. Eppure poi ho preso in mano la situazione ed è stato un colpo pulito, senza violenze».

È per questo che diventa il boss?

«È per questo, perché sai prendere la situazione in mano, perché sei sempre il primo nella fila a protezione di chi sta dietro, dimostrando altruismo verso i tuoi uomini. È così che poi le persone ti ammirano e ti seguono. Ed è per questo che sono diventato io il boss. È successo dopo la rapina al Banco dei Pegni di Mestre, quando affrontai una guardia che aveva la pistola puntata su di me. Tirai fuori la mia, gliela piantai negli occhi, le dissi di mettere giù l’arma. Poteva spararmi e invece ubbidì. Da allora ho cominciato a comandare io e ho finito per prendere in mano tutto perché chi comandava precedentemente erano pappamolle. Il fatto è che il coraggio non è di molti, non è assolutamente una critica a chi non lo ha, ci mancherebbe».

Chi erano i coraggiosi della sua banda?

«Nella mia banda di oltre 300 persone, i veri coraggiosi erano pochissimi: Pandolfo, Zinato, Galletto, Batacchi, Favaretto e mestrini, loro lo erano».

Alla fine, nel ’95, la decisione di collaborare.

«Ci avevo pensato già nel ’94 quando ero in carcere a Vicenza. Venne a trovarmi un colonnello del Nucleo di Modena per cercare di recuperare i dipinti che avevamo rubato. Finito il colloquio chiesi del generale Ganzer, se poteva venire a farmi visita. Questo perché mi fidavo di lui e pensavo di collaborare. Lui però non si presentò, la motivazione era che era teste nel processo contro di me. Così iniziai a collaborare un anno dopo. Se non lo avessi fatto sarei stato assolto in Cassazione. Perché contro di me non c’erano prove decisive, sfido chiunque a trovarle. Non c’era niente di niente, alla fine quello contro di me è stato un processo politico. Ciò non vuol dire che ero innocente, anzi! ».

Il Veneto nel frattempo è stato scosso da uno scandalo gravissimo, quello delle tangenti del Mose. La corruzione dei “colletti bianchi” è pericolosa come lo era la vostra criminalità?

«Credo basterebbero solo 30 minuti per distruggere o abbattere ai minimi termini il fenomeno. Basterebbe un decreto legge per trattare come mafiosi tutti gli amministratori pubblici coinvolti in casi di tangenti. Perché i loro reati sono contro tutti gli italiani, che hanno dato loro fiducia. Per cui sono reati gravissimi, anche perché minano la tenuta dell’intera nazione. Quadruplicare le pene, sequestrare tutti i beni e 41bis, fare un “copia e incolla” di una legge che già funziona benissimo contro la criminalità: questa secondo me è la soluzione».

A breve tornerà in tribunale come testimone. Ha in serbo altri colpi di scena?

Resta in silenzio e sorride.

MANCA: ARRIVEDERCI A MAI

"Ho letto cosa dice il Signor Maniero, e non posso esimermi di commentare le sue dichiarazioni, ne ha fatte talmente tante!!!! .....Io mi chiedo perché continuare ancora con questa sua aurea di Santo, lui che ha paura dei suoi sodali, come si dice in gergo giudiziario: ma quale paura lui, vuol far credere a tutti questo, perché avrà bisogno di qualcosa dallo stato, quello statino che si e tirato giù i pantaloni, per assecondarlo in tutto".

Giampaolo Manca è stato uno dei sodali di Felice Maniero e, lette le lunghe interviste rilasciate ai nostri giornali dall'ex boss della Mala del Brenta che si è ricostruito una vita, affida la sua reazione ad un lungo post su Facebook.

Manca è uscito dal carcere nel dicembre del 2017: ha 63 anni e 33 li ha trascorsi in cella. Ora per la sua fine pena è ospite in una comunità di Rimini. Nel suo curriculum criminale, anche la complicità nell’omicidio dei fratelli Rizzi per mano della Mala del Brenta. Ma ora, dice, ha scelto una via spirituale.

Duro il suo commento: "Come fa a dire che noi non siamo usciti con l'intento di lavorare, di rispettare la convivenza civile come moltissimi di noi stiamo facendo, perché ancora dichiarare queste cose? Felice mettiti il cuore in pace, se sei capace, noi il nostro debito lo abbiamo pagato, tu invece ti sei mai chiesto se hai pagato per le tue malefatte? perché ci vuoi mettere in cattiva luce alle forze dell'ordine, alla magistratura, cosa vuoi che debbano ancora farci? mi dispiace per te che in Italia non c'e la pena di morte, quella morte giudiziaria che tu hai sentenziato nei nostri riguardi, ma non ti basta? ....Io non parlo per gli altri, ognuno risponde alla propria coscienza, e stai tranquillo rimarrai ancora molti anni vivo, nessuno ti cercherà, ma fatti un esame di coscienza se coscienza tu puoi averla un arrivederci a mai.

Giampaolo Manca"

L’ultima detenzione di Manca , nel penitenziario di Rimini, è stata per la falsa rapina al furgone portavalori di Torri di Quartesolo (Vicenza) avvenuta il 20 luglio 2011: l’accusa a suo carico era di concorso in peculato. Per

Manca le porte che dal carcere lo hanno portato alla libertà si sono riaperte ieri, dopo che al suo avvocato Claudio Beltrame è stato notificato il dispositivo del tribunale di sorveglianza di Bologna.

***

GLI EX COLONNELLI: "E' SOLO UNA TRAPPOLA"

La replicano alle affermazioni di Maniero sul presunto ritorno della batteria mestrina: «Gli servono altri favori dallo Stato»

Tranne Giampaolo Manca e l’avvocato Giorgio Pietramala, legale di fiducia di Giovanni Paggiarin, gli altri “mestrini”, e nemmeno i loro legali, hanno voluto rispondere alle affermazioni di Felice Maniero che sostiene come i suoi ex complici si stiano riorganizzando per ritornare a dettare legge nei traffici illeciti, in particolare all’isola del Tronchetto, dove trent’anni fa avevano interessi nel trasporto dei turisti. Non vogliono parlare perché, dicono, non vogliono cadere nell’ennesima trappola di Maniero che secondo Manca si vuole accreditare, nuovamente, davanti alla magistratura.

L’avvocato di Paggiarin. «Voglio ricordare a Maniero che il mio assistito è stato condannato a una pena inferiore agli altri perché non ha partecipato al delitto dei frattelli Rizzi e perché per lui è caduta l’accusa di associazione di stampo mafioso» spiega l’avvocato Giorgio Pietramala», Il mio assistito (tirato in ballo proprio da Maniero ndr) sta cercando un lavoro e non ha certo in mente di occuparsi di altro. Ricordo inoltre che gli è stata sequestrata e confiscata una casa per la legge sulla mafia. E nonostante sia caduta per lui questa accusa non gli è stata restituita».

L’investigatore. Manca e Pietramala non sono gli unici a non credere alle parole di “felicetto”. L’ultimo investigatore che si è occupato dei “mestrini” è da poco andato in pensione. Come del resto la gran parte di quelli che hanno lavorato all’inchiesta Rialto nata dopo il pentimento di “Faccia d’angelo”.

Racconta: «Non so a cosa si riferisca Maniero. Ma voglio osservare una cosa: se fosse vero la sua tesi come si spiega l’arrivo di appartenenti a mafia e ’ndrangheta sul territorio? È emerso di recente dell’esistenza di un gruppo di calabresi che faceva arrivare a Venezia quintali di cocaina, senza dimenticare che un uomo di mafia come il boss Vito Galatolo lavorava al Tronchetto. Erano d’accordo con loro? Nulla di questo è emerso dalle indagini. Tra l’altro, l’unico che gliela ha giurata e Mario Pandolfo e non è certo un mestrino».

L’affare Tronchetto. Trent’anni fa i “mestrini” facevano affari con il trasporto dei turisti con i prestanomi, grazie ai quali reinvestivano il denaro sporco proveniente dal traffico di droga.

Tra il 2006 e il 2007, i carabinieri del Ros indagano sulla situazione che si è creata. Nell’operazione Tallero vengono indagate venti persone tra motoscafisti e intromettitori. In questa indagine una delle tesi dell’accusa è che alcune di queste venti persone e in particolare Loris Trabuio sia collegato a parte del gruppo dei “mestrini”, ritornato a investire in quel settore.

Per questo il pm Stefano Ancillotto, chiede l’arresto dei venti per una serie di reati che vanno dalle minacce all’estorsione, dalla violenza al danneggiamento con l’aggravante dei metodi mafiosi proprio per il collegamento con i “mestrini”. In particolare c’è una telefonata intercettata tra Trabuio e Paggiarin che in quel momento non è in carcere. Il primo ha appena subito l’incendio di una barca e telefona all’altro per lamentarsi. Paggiarin gli dice: “sposta le altre”.

La ricerca di collegamenti economici tra i due non porta a nulla. Dall’indagine non emerge nulla che possa confermare il fatto che i soldi dei traffici illeciti dei “mestrini” siano stati investiti nel trasporto dei turisti o in altre attività al Tronchetto. L’inchiesta alla fine, da un punto di vista giudiziario, porta ben poco. La gran parte degli indagati viene assolta e restano in piedi singoli episodi di danneggiamento e violenza.

Il gruppo ora. Storicamente il gruppo dei “mestrini” era capeggiato da Gilberto Boatto, 76 anni, che è in carcere e deve scontare l’ergastolo. In carcere condannato all’ergastolo c’è pure Gino Causin, 73 anni. Per lui l’ergastolo è ostativo, come dire: “fine pena mai”. Giovanni Paggiarin, 71 anni, è uscito due mesi fa. Paolo Pattarello, 70 anni, è fuori dal carcere. Anche Paolo Tenderini, 63 anni, è libero. Così come Giampaolo Manca, 64 anni. Ma nessuno li ha più visti insieme.

***

L'IRA DEI RIZZI: "SE LO INCONTRIAMO..."

Parlano i fratelli dei due fatti uccidere dal boss sull’argine del fiume nel 1990: «Non portiamo armi e non lo cerchiamo: ma reagiremo ascoltando il cuore»

Di Felice Maniero dicono che sanno dove abita, che non lo andranno mai a cercare, ma che se lo incontrassero casualmente farebbero quello che il cuore suggerisce loro di fare.

Dicono anche che all’ex boss e ai sodali della Mala del Brenta faranno causa civile chiedendo il risarcimento dei danni per l’uccisione dei fratelli. Spiegano che le “batterie” non potranno riprendere il controllo della droga a Venezia perché oggi esso è saldamente in mano agli stranieri. E che anche al Tronchetto le cose sono profondamente cambiate.

Sostengono che loro i conti con la giustizia li hanno pagati fino in fondo e che vorrebbero fare una vita normale, ma che gli ostacoli dello Stato appaiono a tratti insuperabili. Loro sono i Rizzi superstiti, i fratelli di Maurizio e Massimo che gestivano il traffico di droga a Venezia e furono uccisi nel marzo del 1990 dalla Mala del Brenta.

Un delitto eclatante, di cui ha parlato, tra le altre cose, Maniero nell’intervista qui sopra; ha spiegato che sono morti perché avevano a loro volta ucciso Marziano, al secolo Giancarlo Millo, uomo di Felicetto. Dopo quell’intervista, Andrea e Alessandro “Doic” Rizzi hanno chiesto di poter «dire la nostra verità» sull’omicidio e sulla criminalità veneta di ieri e di oggi.

L’omicidio e i conti da pagare. «I nostri fratelli non sono stati uccisi perché hanno sgarrato: non hanno mai messo piede al di là del ponte. E neppure per Millo, perché il Marziano non lo hanno ammazzato loro e questo lo possiamo garantire. C’è solo un pentito, Levorato, che lo dice. Ma non ci sono prove ed è facile attribuire la responsabilità a dei morti».

Ma allora perché uccidere i Rizzi?

«Perché erano potenti e quelli di Maniero avevano tanta, tanta paura di loro. Non è un caso che di quell’omicidio si continui a parlare a distanza di tempo».

Ora insieme a figli e nipoti, stanno preparando una richiesta di risarcimento danni «verso i mestrini, Maniero e tutti quelli che hanno partecipato al delitto». Il ristoro economico permetterà finalmente la chiusura dei conti scongiurando la vendetta?

Il Doic non nasconde i suoi dubbi, Andrea è ancora più esplicito: «Non è che noi andiamo in cerca di Maniero con la calamita, sappiamo benissimo dove abita. Ai giudici l’abbiamo detto e questo vale anche per Manca: noi non portiamo armi, ma abbiamo queste (e mostra le mani, ndr), la reazione è quella che viene dal cuore, in quel momento». Ma lo stato di insicurezza è diffuso: «Nessuno è in una botte di ferro, neppure noi», afferma Andrea, «Non ho paura di essere ucciso, se succedesse sarebbe il male minore perché non abbiamo più niente».

Manca e le scuse. Nel mirino dei Rizzi c’è anche Giampaolo Manca, accusato di aver partecipato al delitto dei fratelli: «È stato uno dei più sporchi traditori. Lui lavorava con i nostri fratelli e loro l’hanno cacciato. Dice che a lui piacerebbe chiedere scusa. L’ha mai fatto? L’unico che lo ha fatto è stato Zampieri».

La Mala. Sul possibile ritorno dei mestrini: «Dopo 30 anni di galera hanno capito che con la droga è finita. È impossibile pensare di riacquistare Venezia, Mestre o Padova da una o da più batterie.

Oggi si sparano addosso per un grammo di roba e abbiamo più albanesi, marocchini, senegalesi che italiani. Se si fa un giro a Santa Margherita, a San Polo non vedrà un italiano a spacciare. Pensi ai sequestri e agli arresti che fanno. Vede mestrini? Io no», spiega Andrea.

E il Doic: «Nei giorni scorsi c’è stata l’operazione sui calabresi. Hanno potuto espandersi qui sulla droga perché non ci sono gli italiani e perché il crocevia è più facile, sia via terra che via mare».

La criminalità a Venezia, dalla droga ai furti, ribadiscono, è in mano ad albanesi e marocchini. «Ora hanno iniziato anche con i furti di motori: spariscono dagli otto ai dieci motori al giorno, ed è il giro dei rumeni. La Mala è un capitolo chiuso».

I misteri. Sono invece ancora presenti, secondo i Rizzi, gli interrogativi su alcuni casi di quel periodo come l’omicidio Sandro Radetich, ex luogotenente di Maniero. «Radetich era un nostro amico, è vissuto alla Giudecca con noi, andavamo a fare scorribande e furti insieme», dicono, «Poi scopre con nostro fratello che era redditizio vendere droga: fu il primo a Venezia. Ma commise un grosso errore, andò a vivere a Camplongo e aprì un laboratorio di scarpe e giubbotti in pelle. Poi, disse Baron, ci fu una lite con Maniero e sparì».

Ricominciare. Quel periodo è tramontato, spiegano, ma ricominciare non è facile. «Noi abbiamo pagato il nostro conto con la giustizia e stiamo ancora pagando. In tutti i modi». Il Doic ha 58 anni e ne ha fatti 25 anni di carcere per spaccio, rapina e tentato omicidio; Andrea si è “fermato” a 16.

Alessandro racconta gli esordi: «Facevo il contrabbandiere di sigarette, guadagnavo molto con quello. Finito il traffico tra Italia e Jugoslavia ci siamo spostati verso Bari e Brindisi e facevamo le traversate. Se avessi voluto, avrei potuto caricare la droga all’epoca. Non l’ho fatto».

Ma ha fatto altro, ammette, ed ha scontato le sue condanne. «Ora non ho più neppure una multa». Eppure il passato stenta a passare e il cognome, spiegano, ha il suo peso: chiamarsi Rizzi non aiuta.

«Io quasi a 60 posso fare solo il mozzo», dice il Doic, «Avrei bisogno di avere i titoli di imbarco, per essere capobarca, ma me li hanno tolti. Mi hanno portato via anche la patente nautica per effetto delle condanne. Io voglio rimettermi in gioco, lavorare e mantenere la mia famiglia, pagare le tasse».

Ma, prosegue, le porte sono sbarrate perché senza le autorizzazioni non c’è il lavoro e senza lavoro c’è pure lo sfratto: «Ci hanno buttato in strada in quattroequattrotto. Mi sono messo a posto una casa a Punta Sabbioni. Dico, ma allora è lo Stato che ci vuole delinquenti? Io mi adeguo a fare il bravo, ho sepolto il passato, mi impegno molto, ma mi creda, non è facile. Non chiedo regali, solo la possibilità di poter almeno fare i corsi per riavere i titoli. Nel frattempo c’è la solidarietà degli amici, amici non pregiudicati».

***

CASO PAVESI, I PARENTI: "NON ACCETTIAMO SCUSE"

Cristina Pavesi morì nell’esplosione causata dalla rapina a un vagone postale. La mamma si è chiusa nel silenzio. Gli altri familiari: «Non c’è stata giustizia»

Marisa Castenetto è la mamma di Cristina Pavesi, abita in un condominio di Conegliano e al citofono si nega, come fa da quasi trent’anni. È una scelta precisa.

Dal 13 dicembre 1990 il dolore per la perdita della figlia, vittima innocente dell’assalto a un vagone postale da parte della banda di Maniero, non trova parole. Così come non hanno scalfito il silenzio i sensi di colpa ribaditi in più occasioni dall’ex boss della mala. In famiglia, di Maniero semplicemente non si parla.

Anche se non è un mistero che ogni sua uscita pubblica sia un dolore che si rinnova: «Quando la nomina, è come se Cristina venisse uccisa di nuovo» dicono, oggi, i familiari.

L’assalto. Il 13 dicembre 1990 Cristina, 22 anni, è in treno. Sta tornando a Conegliano, dove abita con mamma e papà, da Padova. Ha incontrato il suo relatore per discutere della tesi di laurea in Lettere. Sono le 18.30, è buio.

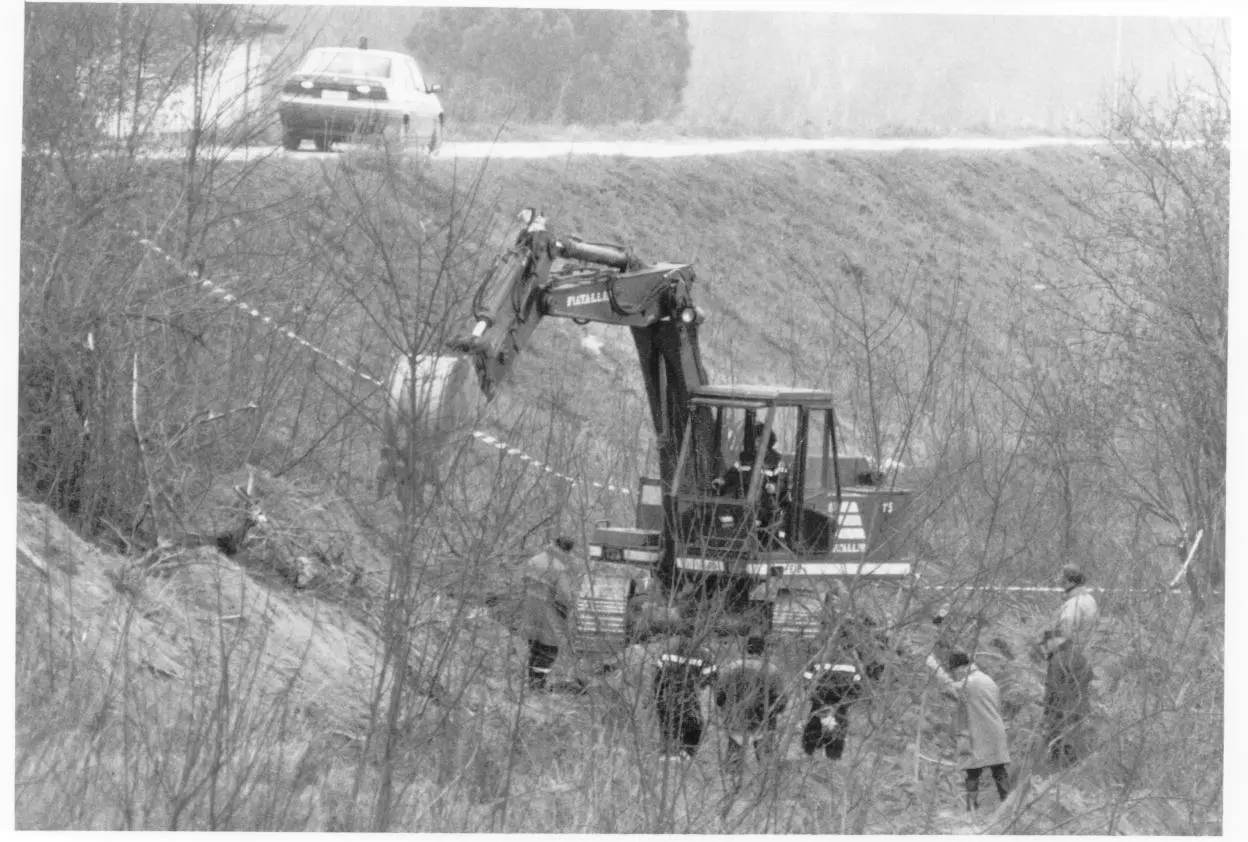

All’altezza di Barbariga di Vigonza, una decina di chilometri da Padova, il suo convoglio incrocia il Venezia-Milano. Di colpo il boato di tre esplosioni, raffiche di kalashnikov, urla. È l’assalto della banda di Maniero al vagone postale del Venezia-Milano, ma la rapina non va liscia, i protagonisti fanno saltare il vagone nel momento in cui passa il treno su cui viaggia Cristina.

La studentessa viene uccisa dalle schegge del vagone dilaniato dal plastico, diventate proiettili. L’esplosione, udita a chilometri di distanza, ha fatto saltare in aria anche il suo scompartimento. In tredici restano feriti, lei non c’è più. Sette uomini, riconducibili alla banda di Maniero, vengono accusati di aver compiuto l’assalto al vagone.

Niente scuse. Nelle rare apparizioni “pubbliche” il boss si è sempre detto pentito della morte di Cristina. «Provo un profondo senso di colpa per lei» le ultime parole di Maniero, «è deceduta a causa del nostro assalto».

Non aveva nulla a che vedere con quel mondo, con quei rancori, con quei giorni. Eppure Maniero, secondo i familiari, oggi la loro ragazza non dovrebbe nemmeno nominarla. Altro che perdono, altro che scuse.

«Abbiamo sepolto mio fratello Luigi, il papà, lo stesso giorno in cui morì Cristina, un anno dopo. È morto di crepacuore» ricorda oggi Michela Pavesi, la zia di quella studentessa universitaria “vittima collaterale” della rapina. Nemmeno lei ha molta voglia di parlare.

«In famiglia non discutiamo di queste cose. Cosa penso delle esternazioni di Maniero? Non posso dire nulla, per rispetto della mamma di Cristina, che su questo non ha mai voluto parlare, come tutto il resto della famiglia. Non vogliamo commentare, si figuri che non lo facciamo nemmeno tra di noi».

La famiglia. Papà e figlia riposano entrambi a Cimadolmo. Vivevano a Conegliano, dove lui aveva un’attività in proprio, ma il nonno è originario di Cimadolmo dove, subito dopo la guerra, aveva lavorato sugli argini del Piave. Il fratello di Cristina, Marco, ha studiato a Udine. A Conegliano resta appunto la mamma, Marisa Castenetto.

Sul citofono di via Leonardo Da Vinci c’è anche il cognome di quel pezzo della sua vita che non c’è più, Pavesi. Risponde una domestica: «La signora non vuole parlare», ed è la stessa risposta che dal 1990 arriva a chi le chiede di sciogliere il silenzio. Qualche parola arriva, appunto, dagli altri parenti, che per rispetto della volontà della mamma chiedono, tuttavia, di non apparire.

«Finora non c’è stata giustizia. Quando Maniero parla è come se Cristina morisse di nuovo. Quello che ci sorprende è un altro aspetto: lui non sembra mai aver preso le distanze dal suo passato. Ancora oggi, quando interviene, descrive la geografia criminale di questa regione. Forse ha ancora delle conoscenze in quel mondo, o comunque non ha tagliato del tutto i fili. A volte qualcuno di noi incontra dei ragazzi. Proviamo a far loro capire una cosa: anche acquistando del semplice “fumo”, senza diventare dei malviventi veri e propri quindi, si aiutano le organizzazioni criminali. È una cosa che dobbiamo impedire a tutti i costi».

A Cristina sono state intitolate aule e auditorium, biblioteche e spazi pubblici, borse di studio. Per il Comune di Conegliano è una ferita aperta: «Ho incontrato l’ultima volta la mamma di Cristina quando intitolarono a sua figlia una biblioteca di Verona» ricorda l’ex sindaco Floriano Zambon, memoria storica della città e di quell’evento in particolare, «ogni volta è un dolore che si rinnova».

PAVONE: "IL RITORNO DELLA MALA? NON C'E' UN ALTRO MANIERO"

Parla il magistrato che portò il boss al primo maxi-processo: «Banda debellata, ma la guardia va tenuta alta: droga affare del secolo»

Francesco Saverio Pavone è uno dei “nemici” storici dell’ex boss della Mala del Brenta Felice Maniero: è il magistrato che ha assestato il primo colpo alla banda col processo che vedeva sul banco degli imputati una cinquantina di persone e 200 capi d’imputazione.

Da oltre un anno l’ex giudice istruttore e poi pm a Venezia, quindi procuratore a Belluno, è in pensione, ma conosce alla perfezione le dinamiche della Mala. E sulla sua possibile riorganizzazione esprime dubbi, anche perché - spiega - non c’è più un bandito della caratura di Maniero a guidarla.

La criminalità da cui il Veneto deve guardarsi, avverte, è quella del traffico di droga e quanto all’infiltrazione mafiosa, la sottovalutazione c’è stata. Ma a far paura oggi nel territorio è anche la corruzione.

I batteri della Mala del Brenta sono ancora in circolazione e si stanno riorganizzando sull’asse Mestre-Venezia, ha sostenuto l’ex boss Felice Maniero nella nostra intervista.

Lei che la Mala la conosce nel profondo per averla combattuta, ritiene possa tornare a essere un pericolo per il Veneto?

«Premetto che non mi occupo di queste vicende dal 2008 e quindi non ho conoscenza diretta delle attività investigative recenti. Io però ho dei dubbi e non perché creda nella redenzione del gruppo, soprattutto di quello mestrino che era il più pericoloso della banda. Ma mi chiedo come possa Maniero sapere che si sono riorganizzati se lui non è più in zona e non fa più parte della malavita; non si sa da quali elementi concreti lo deduca. Questo non vuol dire che i mestrini non possano essersi riorganizzati una volta usciti dal carcere o che non abbiano mantenuto anche dalla cella una sorta di dominio, ad esempio sul Tronchetto».

Quindi la guardia va tenuta comunque alta?

«Va tenuta sempre alta perché quando si fa un vuoto, anche nel campo della criminalità, esso viene subito coperto. La banda Maniero è stata debellata nella sua complessità perché all’epoca ci furono 4-500 arresti. Però che le attività criminali continuino, questo può essere. D’altra parte il traffico di droga è una sorta di affare del secolo. E mentre con la banda Maniero, a Padova e Venezia, c’era un controllo del territorio per cui era difficile che gli estranei arrivassero, oggi c’è tanta malavita straniera che fa traffico di stupefacenti in territorio veneto e veneziano».

La Mala del Brenta, malavita “a chilometro zero”, è riuscita in qualche modo a contenere la penetrazione delle cosche meridionali?

«Non del tutto, ci sono stati degli apparentamenti. All’epoca di Maniero, mafiosi, ’ndranghetisti e camorristi si sono introdotti nel territorio facendo affari con lui. La Mala ha stretto alleanze, non ha costruito una diga. Al casinò ci fu la “notte dei cambisti” e si introdussero i siciliani con Mario D’Agnolo; c’erano i traffici con il clan Fidanzati per eroina e cocaina; con i Giuliano per la cocaina».

Facevano più paura la Mala, a cui venne contestata per la prima volta in Veneto il 416 bis sull’associazione di stampo mafioso, oppure le cosche del sud?

«La Mala del Brenta faceva paura perché Maniero aveva imposto con i suoi luogotenenti il controllo del territorio per cui chi sgarrava pagava. L’omertà che c’era all’epoca di Maniero non era seconda a quella mafiosa o camorrista. Ed era quasi assoluta. Ricordo che quando, con le attività di indagine, ci si avvicinava a Maniero, si trovava il silenzio assoluto e neppure una confidenza. C’era timore e terrore e anche nei confronti dei mestrini non è mai arrivata alcuna accusa».

L’indagine sulla Mala fu quindi fu molto difficile.

«Sì, perché soprattutto il primo processo venne istruito senza collaboratori. A parte la confessione di una decina di rapine da parte di una persona».

Ma secondo lei oggi è possibile nel territorio un nuovo Felice Maniero, un altro criminale di quel calibro?

«Quando parlo di Maniero, nonostante sia stato uno degli artefici della sua disfatta, può sembrare che ne sia quasi un estimatore perché sostengo che era persona di intelligenza fuori dal comune. Realizzare e organizzare una banda come ha fatto lui, così giovane, con metodi mafiosi e tenendo testa a personaggi di ben diverso spessore criminale, vuol dire aver avuto un’intelligenza criminale superiore. Trovare oggi uno come lui, che riesca a porre in essere un’organizzazione ferrea e omertosa con il controllo totale del territorio del Veneziano e di parte del Padovano, lo trovo piuttosto difficile. Se ci fosse stato un personaggio di tale spessore criminale, in questi 25 anni che Maniero è sparito dalla circolazione, ebbene, sarebbe emerso. Invece abbiamo visto una diffusione capillare di vari tipi di criminalità: albanesi, nigeriani e ora calabresi».

La Commissione parlamentare antimafia, nella sua recente relazione, ha messo in guardia il Veneto sui pericoli dell’infiltrazione mafiosa e ha parlato di una sottovalutazione del fenomeno. Condivide la preoccupazione?

«Ricordo che negli anni ’90 venne una Commissione antimafia a Venezia e io feci presente in quell’occasione il rischio di sottovalutazione. Il Veneto, come altre regioni del Nord, era zona in cui la malavita organizzata riciclava il denaro provento dei delitti; quindi era nel suo interesse tenere il profilo basso. Non emergendo fatti eclatanti, l’attenzione delle forze dell’ordine era un po’ più bassa».

Ma abbiamo nel territorio gli strumenti investigativi per contrastare le infiltrazioni?

«È una lotta impari perché le indagini tributarie richiedono un’attività molto lunga e capillare e spesso incompatibile con la movimentazione veloce di capitale che fa la mafia. Con un clic sul computer trasferisce i conti da un Paese all’altro, mentre noi per avere documenti da una banca aspettiamo mesi. E poi servirebbe più personale».

I veneti hanno gli anticorpi per respingere infiltrazioni mafiose?

«In genere sì, ma a volte il cittadino comune non si pone il problema del riciclaggio. E, per esempio, va a comprare i prodotti dove spende meno, inconsapevole che si tratti magari di un’attività di riciclaggio. Anche perché gli mancano le informazioni: per effetto della privacy i nomi sono puntati, la ditta non viene menzionata. Sotto il profilo giudiziario questa riservatezza non va bene».

Il Veneto degli anni Ottanta e Novanta era quello della Mala del Brenta, nel nuovo millennio c’è la corruzione con il maxi scandalo Mose.

«La corruzione è un fenomeno molto più esiziale della stessa mafia. Sostanzialmente è una mafia dei colletti bianchi, di persone insospettabili. E il Veneto non è esente dai fenomeni corruttivi. Perché meravigliarsi del Mose in un Paese in cui quando si fa un appalto esso triplica o quintuplica? La vergogna più grossa è che, a differenza dei altri Paesi europei in cui il corrotto viene colpito con severità, qui spesso non si va neppure in galera. Il criminale comune viene condannato e va in carcere, chi ruba centinaia di migliaia di euro si prende una pena ridotta che finisce nei limiti della condizionale. E così sembra quasi che alla fine più rubi e meno paghi: è un sistema che non funziona e per questo ci vuole maggiore severità».

***

FOJADELLI: "FOSSI IN LUI, ANCHE IO SAREI PREOCCUPATO"

L'ex procuratore: "Lo Stato fu cinico, ma fece bene, il cosiddetto pentimento fu decisivo per smantellare la mala"

«Non mi sento di poter escludere la possibilità di una vendetta nei confronti di Felice Maniero. La sua resa allo Stato nasceva dal suo progressivo indebolimento, per effetto della lunga latitanza. Pandolfo gli ha giurato vendetta: non sottovalutiamo mai questa memoria di ferro dei criminali».

Così Antonio Fojadelli, ex procuratore della repubblica, intervenuto a «Ring», trasmissione di Antenna 3 interamente dedicata alla nostra intervista a Felice Maniero, presente in studio il condirettore Paolo Cagnan.

Qui la puntata integrale di Ring (il testo prosegue più sotto)

Fojadelli è stato il giudice della resa di Maniero, della difficile e contestata gestione di Faccia d’Angelo come collaboratore di giustizia. «Lo Stato - ammette oggi l’ex magistrato - allora agì cinicamente, attraverso la legislazione premiale. E’ stato etico? Potrei dire di no. Ma se mi si chiedesse se è stato utile, risponderei sì, senza alcuna ombra di dubbio. Promettere grandissimi sconti di pena è stata una soluzione vincente, purché non si parli di “pentimento” che riguarda la coscienza dell’uomo».

Ma all’epoca lo Stato barattò il “pentimento” di Faccia d’Angelo con il salvacondotto per i familiari di Maniero (in primis la madre) e le blande indagini per cercare di recuperare il suo patrimonio?

«Non c’è stata alcuna trattativa, termine che fa pensare che lo Stato avesse margini di discrezionalità per promettere o concedere. Margini non ce ne sono mai stati. Codice alla mano, i vantaggi sono chiari e non ne esistono altri, neppure nei sottintesi tipo “non toccheremo i soldi” perché avremmo commesso noi un illecito. Volevamo che lui dicesse tutto”.

Ma il tesoretto, alla fine, era lì vicino, nella disponibilità dei suoi parenti stretti...

«Vero, ma all’epoca non c’erano le possibilità investigative che esistono oggi».

E il tesoretto di cui oggi Maniero reclama la restituzione? E’ davvero tutto lì?

«Nessuno si è fatto illusione sul fatto che Maniero ci avesse raccontato tutta la verità e fatto trovare tutti i suoi soldi. Sicuramente il patrimonio era più ampio di quello che appariva e appare. Bisogna essere onesti su questo punto, e indubbiamente lui è sempre stato molto abile a nascondere il patrimonio accumulato».

Sulla persona: «Maniero è un narciso, ha sempre provato un grande compiacimento nell’essere e nell’apparire un leader.

Forse, è anche rimasto insoddisfatto per non essere riuscito ad essere qualcos’altro. Se avesse scelto una strada diversa, gli sarebbe piaciuto di più essere dalla nostra parte. Un investigatore. Questa è l’impressione che ho ricavato dai nostri incontri. Una sorta di vago rimpianto».

Sulle faide interne: «E’ quella che abbiamo definito intimidazione interna. Un mezzo per dire che dalla banda non ci si può tirare fuori, per soggiogarne i membri. Quasi tutti i delitti sono stati così».

***

MALA O MAFIA: LA RIMOZIONE LESSICALE DEL FENOMENO *

Alessandro Naccarato, ex membro della Commissione parlamentare antimafia, riflette sulla sottovalutazione della mala e sulle sue conseguenze sino ai gioni nostri

Per anni in Veneto ha operato la mafia del Brenta, un’associazione a delinquere di stampo mafioso, che ha commesso gravi reati. Il gruppo è stato in larga parte smantellato dalle forze dell’ordine e dall’autorità giudiziaria ed è stato processato e condannato in base all’articolo 416 bis del codice penale.

Le sentenze a partire dal 1994 hanno stabilito in modo inequivocabile che la mafia del Brenta non era una semplice banda criminale: era una vera e propria associazione mafiosa, composta da assassini, rapinatori, trafficanti di droga e di armi, sequestratori, avvocati, imprenditori.

Nonostante l’efficace azione repressiva della magistratura, il fenomeno è stato ampiamente sottovalutato a livello istituzionale e sociale senza cogliere la gravità dei reati e senza approfondire la rete di rapporti e connivenze che l’avevano fatto crescere.

E’ indicativo il fatto che, a parte qualche rara eccezione, l’associazione mafiosa guidata da Felice Maniero venga ancora chiamata “mala del Brenta”, “banda Maniero”, “mala del piovese”, senza mai utilizzare la parola mafia. In questo modo, negando l’esistenza di un gruppo mafioso veneto, si è prodotta una rimozione lessicale e culturale per evitare di indagare a fondo sulle responsabilità dell’area grigia, costituita da professionisti, avvocati, rappresentanti delle istituzioni, operatori di banca, che ha consentito alla mafia del Brenta di accumulare ingenti risorse in larga pare ancora da scoprire e sequestrare.

Molti capitali di provenienza illecita sono stati riciclati e utilizzati fino ai giorni nostri inquinando l’economia. Molte persone legate a quell’esperienza criminale hanno continuato a svolgere attività illegali e a mantenere relazioni illecite. Per questo bisogna diffidare delle dichiarazioni dei presunti pentiti che spesso sfruttano la collaborazione con le istituzioni per rafforzare il proprio ruolo e per inviare messaggi mafiosi agli associati.

Nel frattempo sono tornati in azione alcuni criminali già appartenenti alla mafia del Brenta, che hanno recuperato, seppure in forma ridotta, legami, contatti e strumenti dell’organizzazione. Questi pregiudicati, dopo essere tornati in libertà, hanno ripreso a delinquere in particolare nel campo delle rapine e del traffico di droga, mantenendo spesso i precedenti rapporti con bande di giostrai.

I gruppi criminali costituiscono, come in passato, un punto di contatto con esponenti mafiosi e si segnalano per i gravi reati contro il patrimonio: rapine, anche con armi da guerra, furti aggravati, traffico internazionale di droga e riciclaggio.

La sottovalutazione della mafia del Brenta ha favorito l’espansione del fenomeno mafioso negli anni successivi. Infatti il successo della mafia del Brenta ha evidenziato l’esistenza in Veneto di una vasta area di soggetti disponibili a fare affari con il crimine organizzato.

Le mafie si sono stabilite e sono cresciute in Veneto sfruttando queste disponibilità. Oggi l’azione dei gruppi criminali si avvale di rapporti continuativi con imprenditori locali, professionisti e operatori finanziari. Tali rapporti, basati su una convergenza di interessi, sono funzionali a commettere reati economici, come l’evasione fiscale, la bancarotta fraudolenta, le truffe, e a riciclare profitti illeciti, derivanti soprattutto dal traffico di stupefacenti. Così la criminalità organizzata è riuscita a entrare nell’economia legale e a condizionarla in modo silenzioso.

* Alessandro Naccarato, deputato della Commissione parlamentare antimafia

DAL CLAN FIDANZATI A GALATOLO, I LEGAMI OSCURI DELLA MALA

La presenza dei sorvegliati speciali in Veneto, la droga, le estorsioni e le rapine: così Maniero e soci hanno fatto il salto di qualità grazie alla criminalità organizzata

Quarant’anni. Quasi due generazioni. Dai primi anni Settanta fino ai giorni nostri. Quarant’anni. Un arco temporale sufficientemente lungo per poter mettere a fuoco fenomeni, anche criminosi, che si sono intrecciati, caratterizzando, negativamente una regione come il Veneto.

Quarant’anni. È così indietro nel tempo che bisogna tornare per capire come mafie e Mala del Brenta abbiano convissuto fin dall’inizio, le prime aiutando la seconda a strutturarsi come fenomeno criminoso organizzato. La seconda mutuando dalle prime riti e capacità operative per fare il salto di qualità.

A ricordarcelo sono anche le coincidenze. Per esempio, la presenza di Gaetano Fidanzati a Monselice nei primi anni Ottanta, o quella di Vito Galatolo a Mestre fino al 2014: entrambi siciliani, entrambi ritenuti boss dello stesso mandamento in epoche diverse, entrambi con interessi sul territorio.

Che le persone affiliate ai clan siciliani, mandate dallo Stato al confino in Veneto, abbiano aiutato Felice Maniero e i suoi sodali a diventare la temuta e sanguinaria Mala del Brenta è un fatto descritto, analizzato e acclarato dai fatti. Tuttavia c’è un elemento caratterizzante e non secondario in questa storia: la Mala non c’è più.

Le mafie, che hanno cambiato pelle, che sono diventate quella dei colletti bianchi, degli appalti truccati, della corruzione a più livelli, i tentacoli li hanno ancora ben affondati nel terreno. Un solo esempio, l’ultimo per questioni temporali: gli ’ndranghetisti arrestati a Marcon, erano in grado di smistare in Veneto chili di droga senza problemi. E proprio attorno a Venezia giravano i loro interessi.

Una differenza non da poco dato che al declino della banda del piovese, disarticolata dalla magistratura, non è seguito quello delle mafie che hanno sempre mantenuto i contatti sul territorio. Come se alla parabola disegnata dalla Mala del Brenta in un ipotetico grafico costruito su questi quattro lustri, faccia da contraltare una retta, costante nel tempo, rappresentata dalla criminalità organizzata di stampo mafioso.

Scrivevano i carabinieri nelle informative a fine anni Novanta: «L’attività criminale del clan piovesi e della Riviera muta rapidamente alla fine degli anni Settanta». In concomitanza con l’arrivo in provincia di Padova in soggiorno obbligato di alcuni «esperti e pericolosi pregiudicati provenienti dalla Sicilia e dalla Calabria». Tra questi Antonio Duca (a Camposampiero, dove si farà raggiungere dalla famiglia), Paolo Mazzola a Pontelongo e poi a Stra (ucciso a Palermo nel 1982), Salvatore Lojacono e Gaetano Fidanzati (a Monselice), Rosario Lo Nardo (Piazzola sul Brenta) e Salvatore Contorno a Fossò.

Annotano gli investigatori all’epoca: «La presenza di una malavita giovane e spregiudicata e addirittura “concentrata” in una zona ristretta, ha permesso a questi personaggi di inserirsi nel tessuto di malavita locale, insegnando nuove tecniche criminose e gettando le basi per costruire un’organizzazione di pretto stampo mafioso».

È in quegli anni che Maniero e soci iniziano a gestire il traffico degli stupefacenti e di armi, a pianificare la gestione del gioco d’azzardo, grosse rapine, rapimenti». Come è andata poi, lo sappiamo, è storia giudiziaria.

Ma come sempre i nomi sono importanti. Perché in una delle “prime uscite pubbliche della Mala” (il pestaggio ai cambisti al Casinò nell’ottobre 1980) non si può non notate tra gli altri la presenza di Mario D’Agnolo indicato nei rapporti della Criminalpol della Lombardia come uno dei boss del clan di Francis Turatello composto quasi esclusivamente da immigrati catanesi.

Così come la presenza, appunto, nei primi anni Ottanta nel Padovano di Gaetano Fidanzati boss dell'Arenella-Acquasanta. Stesso mandamento comandato anno dopo da Vito Galatolo, altro boss palermitano finito in carcere nel 2014 e preso nel suo appartamento di via Pio X a Mestre, e che fino al momento dell’arresto lavorava al Tronchetto, stesso luogo dove i “mestrini”, decenni prima si dice abbiano reinvestito i soldi sporchi del traffico di droga.

Coincidenze più che verità. Che raccontano come a fare paura ora, non è più l’irruenza sanguinaria dei colonnelli di Maniero, bensì il salto di qualità fatto dalla criminalità organizzata, in grado di condizionare la vita di istituzioni, aziende, banche e associazioni, con i suoi affiliati in doppiopetto che hanno sostituito quelli con la pistola che li hanno preceduti.

Ecco un elenco di risorse utili ad approfondire le questioni legate a Felice Maniero e alla mala del Brenta. Sono tutti link cliccabili

- La scheda Wikipedia su Felice Maniero

- La scheda Wikipedia sulla Mala del Brenta

- I libri su Maniero e la Mala del Brenta

- La miniserie sky "Faccia d'Angelo"

- Report e l'identità svelata, puntata del 7 giugno 2015

- Report: "Arsenico e il vecchio boss", puntata del 15 novembre 2015

- La Mala del Brenta su History Channel (link non ufficiale)

- Linea Gialla: puntata del 15 dicembre 2013

Questo speciale. Coordinamento di Paolo Cagnan. Articoli di Sabrina Tomè, Carlo Mion, Paolo Baron, Andrea De Polo

Riproduzione riservata © Il Mattino di Padova