Lo scrittore che voleva farsi giardiniere

di DON MARCO POZZA

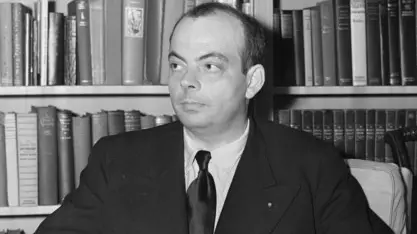

S’inabissò nella leggenda la mattina del 31 luglio 1944, facendo rotta verso il Sud della Francia: dentro l’abitacolo di quel Lightning P38 F5B numero 223 - che doveva rincasare alle 12.30 del medesimo giorno - sedeva Antoine de Saint-Exupéry, lo scrittore-aviatore francese, in procinto di compiere la sua nona missione in zona di guerra. Non fece più ritorno sul pianeta terra: «Se sarò ucciso, non rimpiangerò assolutamente niente. Il formicaio futuro mi spaventa. Odio la virtù da robot. Io ero fatto per essere giardiniere» scrisse in uno degli ultimi appunti trovati giorni dopo la scomparsa nella sua stanza da letto. Le lenzuola erano ancora in ordine: l’ultima fu una notte di veglia, di annotazioni e di profezia. Morire non è niente quando si sa per chi si muore.

Un autore che visse per scrivere e non il contrario: faceva il pieno di vita per essere poi meglio attrezzato a cogliere il dramma, i confini e la precarietà dell’esistenza umana. E tentare di saziare la smisuratezza del suo sogno, che era il suo vero bisogno: ridare all’uomo un significato spirituale. Per questo, forse, ebbe il dono della poesia: per essere capace delle parole dei poeti, quelle che parlano agli antenati e ai nascituri. Scrisse un’opera - Il Piccolo Principe - che nel tempo diventò la sua ingiusta tragedia: quel Principe crebbe così tanto da offuscare il suo papà letterario, facendolo invecchiare come un vecchio sempliciotto, con tutto il resto di una produzione letteraria che trattiene le sfumature della poesia e del richiamo, delle rose e delle fontane, dei voli e dei roseti, dei giardini e delle danze. Del suo tormento: «a tormentarmi non sono né quelle cavità, né quelle gibbosità, né quella bruttezza. Mi tormenta che in ognuno di questi uomini c’è un po’ Mozart, assassinato».

Un giardiniere per gli uomini, ecco ciò che agli occhi di Saint-Exupéry destava urgenza: per risvegliare la grazia perduta, la bellezza dell’umano. Quella bellezza che il Novecento - il suo secolo d’appartenenza - ha striato, deriso, beffeggiato fino a bestemmiare, Saint-Exupery la scelse come grammatica del suo vivere. Facendola diventare denuncia e proposta, angoscia e speranza, promessa e accadimento, dubbio e invocazione. Fatica: «vivere è nascere lentamente. Sarebbe troppo facile prendere in prestito delle anime già belle e pronte».

La mattina dell’ultimo volo si staccò per la prima volta da quella valigetta in pelle di cinghiale che portava sempre con sé. La consegnò al comandante Gavoille: («È un testamento quello che sto per ricevere» disse a posteriori), dentro c’era il manoscritto di Cittadella, 985 pagine dattiloscritte, l’unica opera pubblicata postuma. Una sorta di testamento per l’umanità, con buona pace del Piccolo Principe. Un’opera che mette a dura prova la pazienza del lettore ma che svela il vero volto di Antoine. Nelle pagine di Cittadella - «dopo questo scritto, tutte le mie vecchie cose sono soltanto esercizi», confidò agli amici - i suoi grandi temi assurgono alla leggenda: l’uomo e il silenzio, la responsabilità e il tempo, l’educazione e la follia, le navi e la casa, l’infanzia e i giardini, le rose e Dio. Odia le masse, adombrate nell’immagine del “termitaio” e del “vagone del treno”. Ama e inneggia all’uomo: quello che sa leggere il futuro nelle incoerenze del presente, che s’inabissa nel banale alla ricerca del fondamentale, che favorisce il futuro vivendo il presente. Che, una volta scoperto il significato delle cose, crea vita: «Costringili a costruire insieme una torre e li muterai in fratelli. Ma se vuoi che si odino getta loro del grano». La vita, per l’appunto: quella che per Antoine è avvenimento, sorpresa, incontro e desiderio. Perché a convertirci sono le cose che ci toccano nel profondo: «Io disprezzo chi è spinto ad agire con argomentazioni, perché le parole ti devono esprimere e non guidare».

In Saint-Exupéry la creatura non deve disseccare, il Sahara non deve vincere, l’estetico non deve diventare anestetico. L’assillo è di risvegliare l’uomo, destando ciò che gli è più tipico: sentimenti e ricordi, memoria e desiderio, passione e nostalgia, intuizione e percezione. Perché «tutti sono d’accordo su cose di poco conto: è facile trovare il linguaggio adatto per esprimere cose banali».

Scrisse, nella “Cittadella”: «Signore, quando un giorno riporrai nel granaio la tua Creazione, spalancaci le porte e facci penetrare là ove non sarà più risposto perchè non ci sarà più alcuna risposta da dare, ma soltanto beatitudine, chiave di volta degli interrogativi e volto che appaga».

Scomparve in volo settant'anni fa, sognando di fare il giardiniere: non si può vivere senza poesia. E nemmeno morire senza colore.

Riproduzione riservata © Il Mattino di Padova