Non solo retrovia, Padova capitale sanitaria della Grande Guerra: 18 mila soldati curati

Durante la Prima Guerra Mondiale Padova ospita oltre 7.500 posti letto per i feriti, diventa sede di ospedali militari e centro di formazione con l’Università Castrense. Quasi 18mila soldati curati, 1.812 i morti assistiti in città

Non solo “capitale al fronte” dopo Caporetto. Prima, e dopo, Padova durante la Grande Guerra diventa presidio sanitario delle vittime: mettendo a disposizione in città oltre 7.500 posti letto per i militari feriti o ammalati, più altri 4.500 in vari nosocomi della provincia; la realtà principale è l’ospedale militare di Santa Giustina, che da solo ne attrezza più di mille.

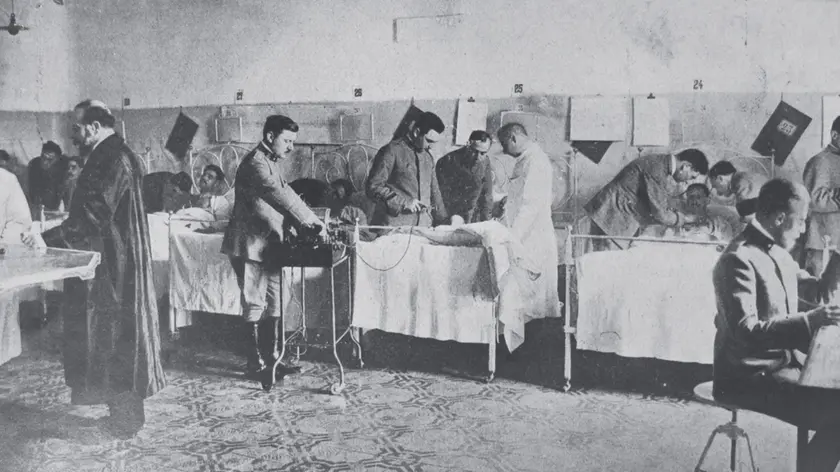

Anche l’ospedale civile adatta gran parte dei propri spazi, specie per le sezioni chirurgiche. Dallo scoppio delle ostilità nel maggio 1915 alla fine del 1918, Padova accoglie e cura poco meno di 18mila soldati; i morti alla fine saranno 1.812.

Le vetture tranviarie diventano ambulanze per il trasporto dei feriti dalla stazione ferroviaria fino alle strutture di cura. Dopo la rotta di Caporetto, quando gli alti comandi militari si trasferiscono a Padova, la città diventa più esposta agli attacchi aerei nemici, ed è necessario predisporre un piano di emergenza nel caso in cui l’esercito austro-ungarico dovesse sfondare la linea del Piave.

Alcune strutture ospedaliere vengono così trasferite a Bologna; più della metà dei pazienti dell’ospedale civile passano in periferia, a Salboro, nella villa Wollemborg requisita allo scopo; si provvede allo sgombero di tutti i centri sanitari nei dintorni della stazione ferroviaria, che rientra tra i bersagli più esposti degli attacchi aerei.

Infine, tra Caporetto e la firma dell’armistizio a villa Giusti la città ospita anche una serie di istituzioni sanitarie degli eserciti alleati: così il Seminario mette a disposizione gli spazi per un ospedale inglese, e l’Istituto di Igiene dell’università accoglie un laboratorio dell’Armata britannica.

L’università castrense

Durante la guerra, e in particolare nel biennio 1916-17, nasce una particolare realtà sanitaria, la cosiddetta Università castrense. Il prolungarsi del conflitto presenta tra le altre la necessità di disporre di un crescente quantitativo di personale medico. Sotto le armi ci sono molti studenti di medicina degli ultimi anni di corso.

Così nel gennaio 1916 il Comando Supremo decide di dare vita a una sezione accademica autonoma a San Giorgio di Nogaro in Friuli. La scelta della località è dettata dal fatto che lì si trovano otto ospedali, con una media di 1.500 malati ciascuno, di tutte le condizioni; inoltre in zona, tra Latisana e Palmanova, ce ne sono altrettanti tra militari e civili dove sono in servizio medici di varie specialità, molti dei quali sono anche docenti universitari.

Così, grazie all’interessamento di Elena d’Orléans, moglie del duca d’Aosta, il Comando emana una disposizione in base alla quale gli studenti di Medicina degli ultimi due anni di corso, impegnati come soldati nell’area di guerra, si raccolgano a San Giorgio; e organizza i medici in divisa abilitati alla docenza universitaria, sempre impegnati in zona, in modo tale che sia garantita la presenza di tutti i corsi di studio obbligatori del quinto e sesto anno, laboratori inclusi.

Il Comune mette a disposizione il municipio, e altri edifici vicini vengono attrezzati per funzionare da aule.

Il decreto dei corsi

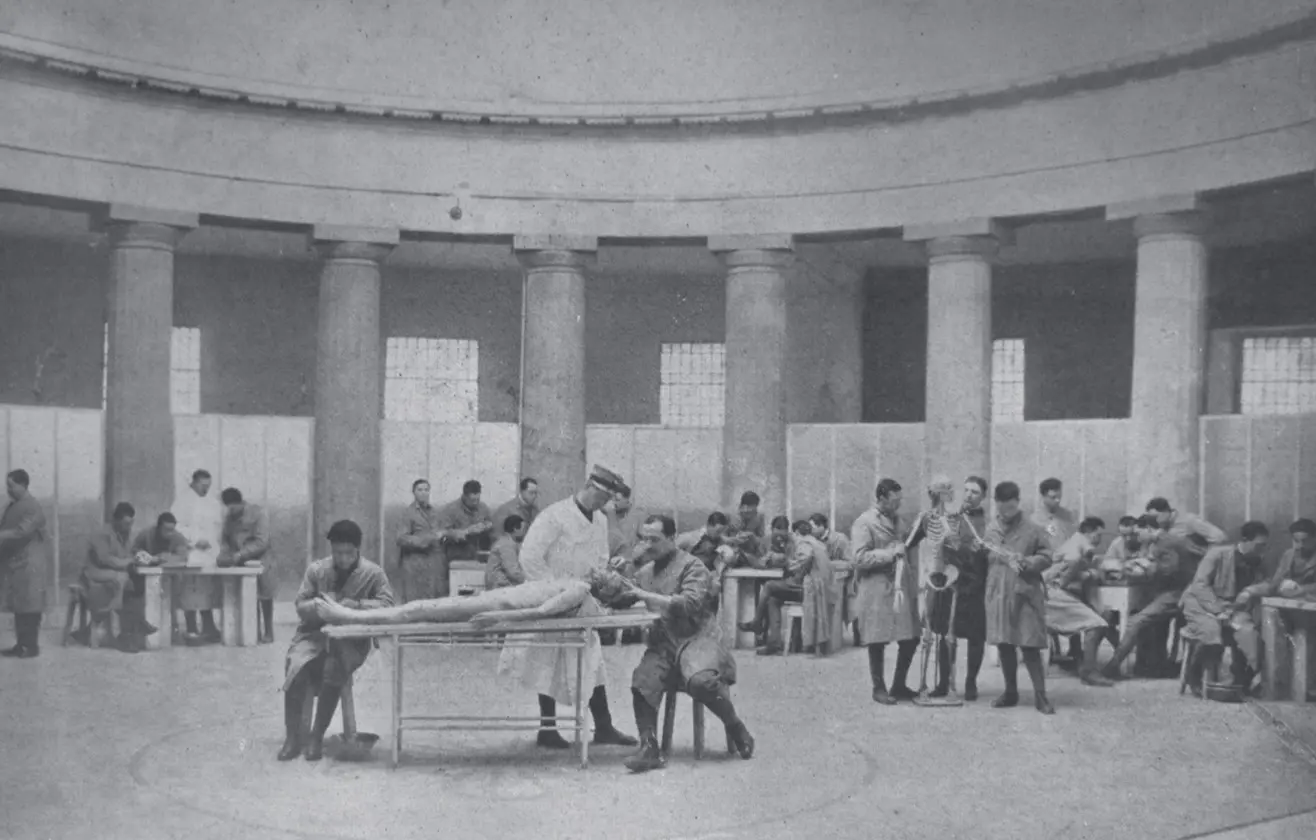

È’ il 26 gennaio 1916 quando viene ufficialmente emanato il decreto che istituisce i “Corsi di Medicina e Chirurgia nella zona di guerra per gli studenti del quinto e del sesto anno di Medicina e Chirurgia che si trovano sotto le armi”; il 14 febbraio successivo prendono il via le lezioni di 16 materie, con 365 allievi, che fino al 1917 hanno a disposizione quasi 6mila malati per fare pratica: autopsie incluse, effettuate dal professor Antonio Dionisi, docente di anatomia patologica.

Complessivamente, l’Università castrense di San Giorgio di Nogaro verrà frequentata da 832 studenti, di cui 200 del quinto anno e 632 del sesto; se ne laureeranno 812. Analoga iniziativa si registra a Padova: dove dei 1.878 iscritti in medicina nell’anno accademico

1914-15, all’inizio dell’anno 1916-17 ne risultano arruolati 1.200, 68 dei quali sono già caduti al fronte. A fine novembre 1916, con decreto luogotenenziale, gli studenti degli ultimi quattro corsi di Medicina sotto le armi, iscritti in qualsiasi ateneo del regno, vengono inquadrati a Padova nel cosiddetto “Battaglione universitario”, considerato un vero e proprio reparto appartenente all’esercito, destinato al teatro di operazioni e dislocato nelle retrovie, sottoposto a tutti gli effetti amministrativi e disciplinari alla giurisdizione del Comando Supremo.

Il preside Lucatello

Nel contempo, si dispone il trasferimento all’università di Bologna degli studenti di Medicina degli ultimi quattro corsi non sotto le armi, iscritti a Padova. Preside viene designato il padovano professor Luigi Lucatello, clinico medico, con il rango di maggior generale.

Da tutta la zona di guerra arrivano 1.332 studenti, di cui 328 ufficiali, redistribuiti in quattro compagnie del neonato “battaglione universitario” al comando del maggiore Carlo Salvaneschi. I corsi padovani iniziano il 4 dicembre 1916.

Riproduzione riservata © Il Mattino di Padova