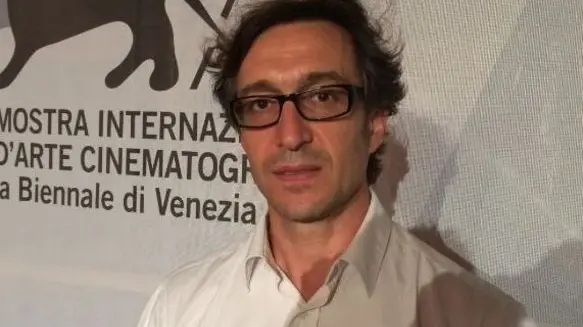

Padre e figlio Franzoso racconta “Gli invincibili”

di Nicolò Menniti-Ippolito

È un settembre importante per Marco Franzoso. Sabato c’è stata la duplice premiazione alla Mostra di Venezia per “Hungry Hearts” di Saverio Costanzo, tratto dal suo romanzo “Il bambino indaco”; oggi arriva in libreria il nuovo libro intitolato “Gli invincibili” (Einaudi, pp 112, 15 euro). Lo scrittore padovano è al quinto romanzo nell’arco di 16 anni, segno che ogni suo libro è pensato, costruito, limato, nasce da una necessità autentica.

“Gli invincibili” sembra per molti versi strettamente legato a “Il bambino indaco”. Ancora un padre, un bambino, la difficoltà della crescita, il rapporto col cibo.

«Sì, il legame è forte. Però questa volta volevo scrivere un libro più leggero, meno drammatico, in cui si potesse anche sorridere. In “Il bambino indaco” la struttura narrativa era molto stringente, qui mi sono semplicemente dato un arco temporale che va dalla nascita del bambino al suo primo giorno di scuola per scrivere quello che per me è un romanzo di formazione».

Il tema è ancora una volta quello del padre, un tema comune a molti scrittori in questi anni.

«Forse è “il” tema di questi anni. Scrivendo questo libro ho avuto molto presente “La strada” di Cormac McCarthy, ma nello stesso tempo ho riflettuto su quelle che oggi sono considerate le grandi forme narrative dei nostri tempi, destinate secondo molti a soppiantare il cinema e la letteratura. Se si pensa alle grandi serie televisive, da “Lost” a “Breaking bad”, per non parlare di “Dexter” e “Homeland” ci si accorge che sono tutte incentrate sulla figura del padre. E allora, se tanto la letteratura alta quanto la narrazione popolare oggi affrontano questo tema, non può essere casuale. La ricerca della figura paterna risponde, credo, al bisogno di stabilire dei limiti, di ritrovare delle regole, di fare ordine in una società che in qualche modo è debordata.

In questo libro ci sono un padre e un figlio che crescono insieme in assenza della madre.

«Retrospettivamente mi sono accorto che i miei ultimi tre libri, da “Tu non sai cos’è l’amore” a “Gli invincibili”, sono una sorta di trilogia dell’abbandono. Volevo raccontare un doppio rapporto padre-figlio. Da un lato c’è il rapporto del padre col bambino, dall’altra però, e non meno importante, anche quello del padre con suo padre. E la formazione avviene attraverso questi due rapporti. Per certi versi il padre cresce rapportandosi al bambino, dandogli da mangiare, prendendosene cura. Dall’altra parte deve vivere il distacco dal suo essere figlio e questo avviene quando consapevolmente tradisce il padre, un tradimento necessario».

In “Il bambino indaco” la scrittura è estremamente essenziale. Nei suoi primi libri invece c’erano una grande ricchezza verbale, l’uso del dialetto, molti neologismi. Qui la lingua è estremamente asciutta. Come si spiegano scelte così diverse?

«Dietro questo libro c’è molto lavoro. Avevo scritto quasi trecento pagine, poi ho cominciato a togliere e sono contento di averlo fatto. Ho cercato di usare una lingua classica, mentre quella di “Il bambino indaco” era in qualche modo anore. ssica. Certo non ci sono i fuochi d’artificio dei primi libri, ma la lingua rimane assolutamente centrale per me. Se si vuole, nei primi libri cercavo la grana della voce che raccontava, in questi ultimi due soprattutto il tono di voce. Non sono scelte preordinate. Mi interessa battere un territorio, sperimentare quel che è possibile fare. Quando secondo me l’ho battuto, passo ad un altro».

In questo libro ha prestato alla protagonista anche alcuni dei suoi tratti personali.

«Pur non scrivendo libri autobiografici, penso sia giusto trasferire qualcosa di mio nei personaggi. Hemingway, che è uno degli scrittori che amo di più, diceva che bisogna raccontare solo storie vere, Cechov in una lettera dice che bisogna parlare di ciò che ci è vicino, se non si vogliono creare personaggi di legno. In un libro quello che conta sono i personaggi e bisogna crearli in modo che diventino autonomi, ti dicano poi loro cosa devi scrivere. Per questo mi è piaciuta la versione cinematografica di “Il bambino indaco”. Mi sembra che Costanzo abbia fatto lo stesso lavoro che faccio io. Ha lavorato con gli attori e poi ha lasciato che fossero loro a dare forza alla storia».

Riproduzione riservata © Il Mattino di Padova