Padri sconosciuti della repubblica

Chi lottò e magari morì perché noi oggi possiamo festeggiare

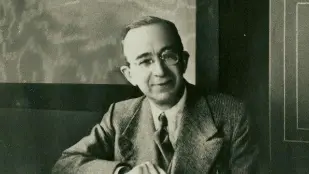

Qui a destra Emilio Scarpa In alto Bonaventura Ferrazzutto

Si fa presto a dire 2 giugno festa della repubblica. Come due e due quattro. L'abbiamo trovata già fatta, perché qualcuno ce l'ha lasciata in eredità, piuttosto malandata per giunta. E subito pensiamo alle cose che non funzionano e ci scappa «governo ladro». Facendo confusione, perché la repubblica non è il governo. Non è neanche la patria. E' di più, è l'aria che respiriamo, la terra che abbiamo sotto i piedi e la nostra volontà di considerarci padroni del posto dove siamo nati. La repubblica siamo noi. Una testa, un voto. C'è gente che si contende questo diritto con le bombe, appena di là del mare. Noi siamo esonerati, perché qualcun altro l'ha fatto, senza neanche vedere l'alba del 2 giugno 1946, data di nascita della repubblica italiana. Oggi a Mestre, con una cerimonia pubblica, vengono dedicate tre rotatorie stradali nel rione Pertini a un giornalista, Bonaventura Ferrazzutto, morto nel 1944 nel Castello di Harteim, in Germania, un lager dove i detenuti erano oggetto di brutali esperimenti scientifici; ad un regista, Emilio Scarpa, deceduto nel 1945, anche lui per le torture e gli stenti patiti nel campo di sterminio di Mauthausen; ad una professoressa di francese, Ida D'Este, morta nel 1976. I loro nomi scritti su una targa stradale contribuiranno a far sorgere la domanda: chi erano? Dei tre, la più nota è senz'altro Ida D'Este, nata nel 1917, entrata nel Cln veneziano con compiti di «staffetta» tra Padova, Vicenza e Rovigo. Nel gennaio del 1945, arrestata con altri membri del Cln, Ida è detenuta e torturata dalla «banda Carità» a Palazzo Giusti a Padova e poi deportata a Campo Tures, presso Bolzano. La liberazione le evita il trasferimento in Germania. Nel dopoguerra è eletta in parlamento per la Dc ma nel 1958 lascia la politica per dedicarsi all'assistenza e fonda l'istituto laico «Missionarie della carità», per il recupero delle prostitute e la tutela delle ragazze madri. Quasi sconosciuti sono invece Ferrazzutto e Scarpa. Eppure Ferrazzutto ha una storia importante nel giornalismo italiano, non solo nella Resistenza. La sua famiglia era di origine friulana. Il padre gestiva una trattoria in Calle dei Fabbri a Venezia, vicino a Campo San Luca. Nel 1912, a 25 anni, Ventura (com'era chiamato) conosce Giacinto Menotti Serrati che nel 1914 viene nominato direttore dell'Avanti!, il quotidiano del Psi. Ventura lo segue a Milano e si occupa dell'amministrazione del giornale. Nel 1922 un assalto dei fascisti distrugge totalmente la tipografia. Il giornale chiude, Ferrazzutto con tutti i linotipisti del quotidiano passa alle dipendenze di Angelo Rizzoli, con il quale nasce molto più di una collaborazione: una stima e una fiducia reciproca, che portano Ventura a diventare procuratore generale della Angelo Rizzoli Editore e poi direttore amministrativo. E' lui che avvia la casa cinematografica e realizza nel 1934 uno dei primi film parlati in lingua italiana: «La signora di tutti». E' lui che assume alla Rizzoli Enzo Biagi, Cesare Zavattini, Giovannino Guareschi. Fa incontrare anche Angelo Rizzoli con Pietro Nenni. Dopo il crollo del fascismo entra nella lotta partigiana, avviando un'attività editoriale clandestina per la stampa di documenti falsi, per l'espatrio di perseguitati ebrei e partigiani. Il 19 ottobre del 1943, su delazione, è arrestato dalla Gestapo, trasferito prima a San Vittore, poi a Mauthausen e successivamente ad Hartheim, dove muore il 4 ottobre 1944 a 57 anni. La notizia della sua morte in Italia suscita una grande emozione nel popolo socialista, come testimonia una lettera di Lelio Basso a Pietro Nenni. Il 1º maggio 1945 l'Avanti! esce con la foto di Ferrazzutto in prima pagina. Emilio Scarpa, classe 1895, nato da famiglia molto modesta, si trasferisce a Milano dove lavora alla Breda Fucine come operaio e poi nel campo cinematografico come aiuto regista, tecnico di montaggio e riduttore di lungometraggi d'importazione. Lo arrestano nel 1931 per aver diffuso volantini antifascisti, da lui stesso compilati. E' condannato a 3 anni, spedito al confino a Lipari, poi a Ponza e infine a Cuglieri in Sardegna. Rientra a Roma nel 1934 ma da quel momento patisce ogni genere di discriminazioni, sabotaggi, nuove persecuzioni e confino per il suo antifascismo. E' lui che realizza l'unica edizione clandestina dell'Avanti! della laguna, distribuita presso la pasticceria di Tiziano Inguanotto al Ponte dell'Ovo. Ma lo individuano, lo arrestano e lo trasferiscono a Mauthausen. Non sarà uno di quelli che «passano per il camino»: riesce a vedere gli americani che liberano il campo, ma morirà poco dopo, lontano da Venezia, ucciso dagli stenti patiti. (Le ricerche storiche sono state fatte dal professor Fabrizio Ferrari. La documentazione dettagliata, con lettere originali, può essere chiesta a fabrizio.ferrari@unipd.it)

Riproduzione riservata © Il Mattino di Padova

Leggi anche