Realizzato all'università di Padova il traduttore da dialetto a dialetto

PADOVA. Nel Padovano si chiamano “scarpie”, e l’usanza arriva fino al Ferrarese. La linea di confine è delimitata da un paesello di nome Baura, dove è attestata la prima forma radicalmente diversa: “tiarina”, che poco più a sud si trasforma in una ben più comprensibile “taela de ragn”. A Palermo invece, per indicare le ragnatele, dicono “filini”, a Milano “ragnera”, a Torino “ragna” o “aragna”. Per scoprirlo basta un click sul software online NavigAis (http://www3.pd.istc.cnr.it/navigais-web/index.htm): l’utilizzo è un po’ meno intuitivo, ma il funzionamento è identico a quello del ben noto Google Translate, il traduttore online di Google.

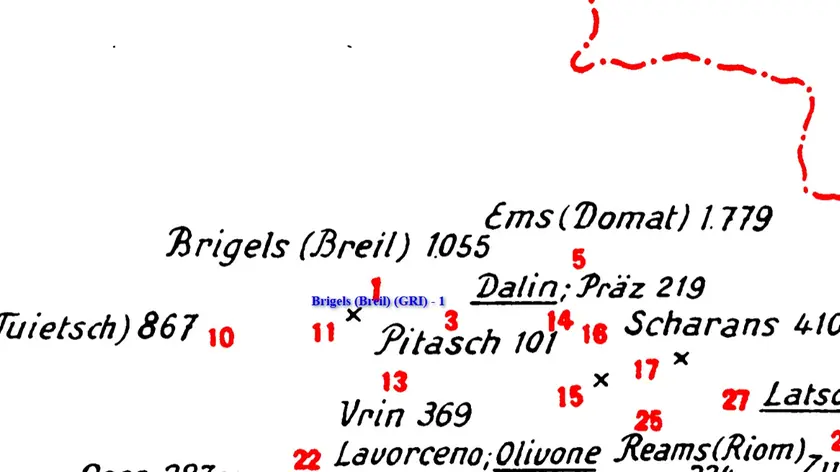

A sinistra si inserisce la parola italiana, mentre a destra si indica la provincia o il paese di riferimento. Poi si clicca su “move to” e sullo schermo compare una cartina semplificata, con la trascrizione fonetica di tutte le forme dialettali corrispondenti. Le zone di riferimento sono soprattutto paesi, a ricordarci come i dialetti siano vivaci e sfaccettati, con differenze che cambiano a pochi chilometri di distanza.

A Padova città un bambino è un “putèo”, ma spostandosi in provincia il ventaglio è amplissimo: al nord dell’interland vige l’espressione “tosato” o “tosatel”, ma già verso Verona ci sono i “butei”, che nel Trevigiano diventano “putelèti”. Va da sé che, nonostante la finalità fosse di natura rigorosamente scientifica, il programma mette a disposizione di tutti un immenso patrimonio linguistico, da consultare anche solo per curiosità o divertimento. Il portale, già online e perfettamente funzionante, raccoglie molte diversità dialettali relative, per un totale di circa un milione di lemmi. L’idea per realizzarlo è partita dodici anni fa da un ricercatore del Cnr, il professor Graziano Tisato, che all’epoca lavorava ad un atlante multimediale del dialetto Trentino (Il Trentino dei contadini.

Piccolo atlante sonoro della cultura materiale): l’obiettivo era quello di comparare, in diverse date, i dialetti delle stesse località. Ci vollero cinque anni di lavoro, ma fu il punto di partenza per completare un disegno ben più grande, che ha portato i ricercatori padovani in giro per i borghi più sperduti del Veneto. Il progetto, interdisciplinare, ha coinvolto un gruppo di esperti di dialettologia, etimologia, fonetica ed etnografia, riunitisi con lo scopo di raccogliere e raccontare i dialetti veneti secondo le attuali metodologie informatiche e linguistiche. «Per la raccolta dei lemmi ci muovevamo sempre in tre» spiega Tisato, «un tecnico video per le riprese, io che mi occupavo dell’audio e poi c’era un linguista.

Naturalmente, nel ruolo di linguista si sono alternate molte figure, perché serviva necessariamente qualcuno che parlasse molto bene il dialetto del luogo. Le ragioni sono almeno due: la prima, che qualcuno doveva pur comprendere cosa stesse dicendo l’intervistato; la seconda, che soprattutto quando ci si relaziona con persone molto anziane è importante usare la loro lingua. Se noi gli parliamo in italiano alziamo un muro, e loro rispondono in italiano. Se usiamo il dialetto, invece, si crea un ponte: rispondono in modo spontaneo, e spesso raccontano storie di vita incredibili. Parliamo di persone che talvolta hanno superato i cent’anni, e che portano stampati nella memoria i ricordi di due guerre. Al di là dell’obiettivo finale, è stata un’esperienza che ci ha toccato e lasciato molto».

L’enorme quantità di materiale audio e video raccolto negli anni è stato poi utilizzato per l’Atlante dei dialetti veneti, presentato lunedì scorso all’Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione. L’Atlante, reso possibile dalla collaborazione con Università di Padova ed un finanziamento della Fondazione Cariparo, è anch’esso disponibile online, scaricabile dal sito: http://www.pd.istc.cnr.it/amdv/.

Riproduzione riservata © Il Mattino di Padova