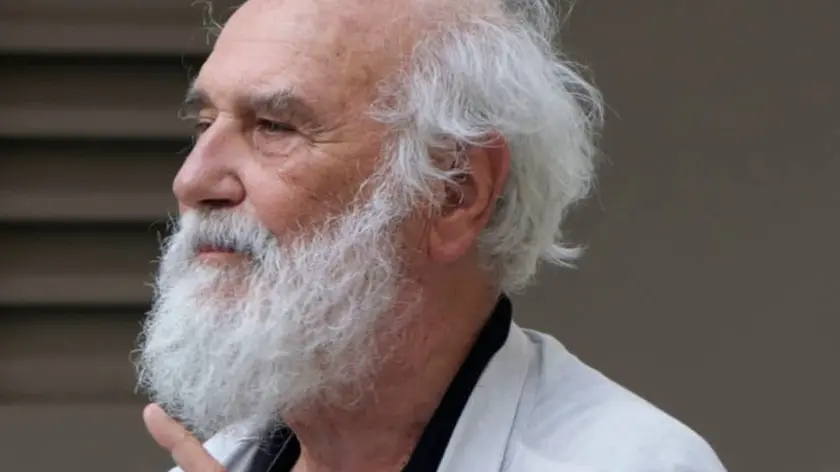

Elio Armano: ottant’anni tra scultura e politica

Elio Armano festeggia gli ottant'anni con una mostra antologica al Museo Eremitani di Padova: «Penso al futuro ma con angoscia, il mio uomo–macchina è sempre attuale»

Tra i regali per il suo ottantesimo compleanno spiccano il Sigillo della città che il sindaco di Padova gli ha consegnato giovedì scorso e il pieno successo della mostra antologica in cui le sue sculture dialogano con le raccolte del Museo archeologico del complesso Eremitani, che chiude domani.

Ma per Elio Armano il dono più significativo è aver recuperato l’uso della mano sinistra minacciato dalla malattia che lo insidia da tempo, e poter quindi continuare a “pensare con le mani”, che è anche il titolo di un volume dedicato alla sua opera di qualche tempo fa, ma soprattutto il leimotiv della sua intensa vita, di artista, di militante politico, di amministratore pubblico. Di visionario di disarmante concretezza.

Maestro Armano, per il suoi ottant’anni parliamo di bilanci o di futuro?

«Di futuro, sempre. Il tempo passa in un modo velocissimo e inesorabile e non ce ne rendiamo conto. Ma l’età non è un merito ed è sempre meglio guardare avanti, anche se sono preoccupato e sgomento per la fase drammatica che il mondo sta vivendo. Io sono vecchio in un paese di vecchi, in un continente di vecchi.

Ma i vecchi di oggi hanno avuto la fortuna di vivere una fase di crescita dove c’erano la speranza, la pace, l’impegno comune. Quindi il mio sguardo è sul futuro, anche se penso che avrei potuto fare di più, che avremmo dovuto, tutti, fare di più».

Com’è stata la sua crescita, artistica e umana?

«Fortunata, direi, per le possibilità che ho avuto fin da giovane. Perché sono nato il 4 aprile 1945, con la guerra ancora in corso, ma ho sempre vissuto in pace. Sono figlio unico di una famiglia proletaria, ho perso mio padre quando avevo solo 14 anni e da giovanissimo ho rischiato di diventare uno sbandato girovagando da solo nella mia amata Padova che rinasceva e cresceva, ma per fortuna avevo già confidenza con matite e plastilina e l’arte mi ha guidato verso scelte più felici.

Pur tirando la cinghia, grazie a una borsa di studio ho anche potuto studiare all’Accademia di Venezia e avere come mentore, etico più ancora che artistico, Alberto Viani, uno dei più grandi scultori italiani. E lì ho anche vissuto incontri esaltanti con la grande arte e con la letteratura di tutti i tempi – sono un lettore vorace – così come con le avanguardie del Novecento, da Emilio Vedova a Luigi Nono e molti altri».

A Venezia ha anche vissuto un intenso Sessantotto che ha inciso sul suo futuro.

«Direi che ne sono stato travolto, ma per fortuna a travolgermi è stata la sua mitologia positiva, quella di chi pensava fosse un momento di svolta per il mondo.

Convinto che la politica avesse il primato su tutto, ho pensato che l’arte fosse quasi un optional, e di fronte alla possibilità di seguire il percorso dell’insegnamento in Accademia, che i miei voti avrebbero sicuramente consentito, ho preferito impegnarmi in politica a tempo pieno, divenendo un funzionario del Partito Comunista».

Ma davvero ha detto che pensava che l’arte fosse un optional?

«Era un pensiero passeggero, in effetti: in realtà ho sempre disegnato e modellato, anche di notte, durante i miei mandati politici. Come se avessi una doppia vita: sindaco di Cadoneghe per due mandati, praticamente per tutti gli anni Ottanta, poi vicepresidente della Giunta Regionale, ma sempre artista.

Poi nel 2000 ho deciso di dedicarmi nuovamente e completamente alla scultura, salvo a smentirmi e a prendere qualche volta la stilografica – perché io sono un primitivo digitale, scrivo solo a mano – e scrivere quello che pensavo delle varie cose che mi facevano indignare. Quindi sono 25 anni che ho ripreso a tempo pieno le cose come le avevo lasciate quando all’Accademia era una sorta di enfant prodige. E sono tornato ai miei ragionamenti fatti di terra e di inchiostro».

Allora torniamo ai suoi 19 anni, a quando quell’enfant prodige realizzava il suo “Uomo macchina”, che è anche al centro della mostra agli Eremitani.

«Sì, quel grande gesso del 1964 è stato esposto in mille mostre. Rappresenta una figura umanoide, uno scafandro rotto con ingranaggi al suo interno che avvisava che stiamo per essere trasformati in qualcosa che non è più umano.

Un tema attualissimo ancora oggi e che allora anticipava l’Uomo a una dimensione di Marcuse. Come tante mie opere realizzate in materiale friabile ha subito anche le ingiurie del tempo, ma l’estate scorsa l’ho tradotta in bronzo grazie alla Fondazione Cariparo, della cui collezione ora fanno parte sia il gesso sia il bronzo, che li ha concessi alla mostra padovana.

Che è però una mostra essenzialmente dedicata alla terracotta, un materiale che mi affascina con la sua duttilità: il mio studio è tappezzato di decine e decine di ripiani di piccole idee di argilla da sviluppare. Perché ne ho ancora tante da realizzare».

Riproduzione riservata © Il Mattino di Padova