Il Mediterraneo culla di scambi e di bellezza sulle rotte del Rinascimento viaggia l’arte

È passato mezzo secolo dalla fortuna di un libro che fece scuola e divulgazione sui Centri del Rinascimento in Italia: André Chastel guardava a Firenze, Roma, Venezia, Napoli, Milano. Rispecchiava le focalità degli studi del tempo. Da allora la storia della più fulgida arte italiana ed europea si è arricchita di nuovi capitoli che mostrano una straordinaria varietà di esperienze disseminate lungo l’intera penisola. Tuttavia una mostra come quella organizzata a Matera sul “Rinascimento visto da Sud” (a cura di Dora Catalano, Matteo Ceriana, Pierluigi Leone de Castris, Marta Ragozzino, Palazzo Lanfranchi, fino al 19 agosto) non s’era mai vista e forse nemmeno immaginata tanta è la varietà dei punti di vista e dei racconti. Alcuni noti ma mai così approfonditi, come gli scambi tra Venezia e la Puglia dove si erano stabilite comunità di veneziani, vi erano fondaci e anche un consolato generale a Trani.

Assai ambite e fregio di distinzione erano le novità delle arti veneziane che includevano anche il “nuovo” interesse per l’antico non meno dei bagliori della cultura greco-bizantina, attestata sull’altra sponda dell’Adriatico. Esemplare il caso del cospicuo carico d’arte che arrivò a Montepeloso (attuale Irsina) poco dopo la metà del ’400 che conteneva la Sant’Eufemia di Mantegna, una reliquia della Santa contenuta in un piccolo capolavoro di oreficeria padovana, la scultura di Pietro Lombardo che deriva dal dipinto del Mantegna e molto altro ancora. Una committenza che si deve alla combinazione tra un ecclesiastico che aveva studiato a Padova, Roberto di Angelo da Mabilia, e Francesco di Balzo Duca di Andria, fedelissimo della casa d’Aragona che intratteneva relazioni di carattere internazionale con i vertici della Serenissima.

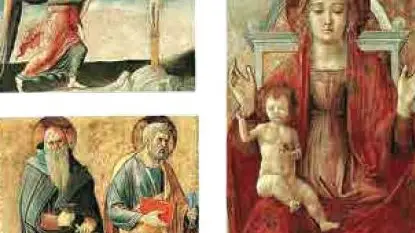

Gli arredi liturgici

Venezia stabilì un vero monopolio dell’arte sacra e degli arredi liturgici sulle coste adriatiche, portando a un’omologazione artistica in tutto il grande bacino che dobbiamo immaginare solcato in lungo e in largo da navi mercantili veneziane. Per la città lagunare era un’assoluta priorità la difesa dei porti “in quo pendet nostrum bonum et statum”. La bottega dei Vivarini esportò nel meridione d’Italia un cospicuo numero di ancone nelle varianti dell’evoluzione stilistica, incastonate prima in sontuose cornici a trafori gotici, poi con l’occhio rivolto all’antico, a paraste scanalate e capitelli. Sono presenti anche, con le rispettive botteghe, Bellini, Cima da Conegliano, Lazzaro Bastiani, una tradizione di committenze che procede per tutto il ’500 portando al Sud opere di Savoldo, Paris Bordone, Lotto, il Pordenone, Palma il Giovane.

Parliamo di dipinti originali ma anche di repliche più abbordabili realizzate, ad esempio, dal clan bergamasco di stanza a Venezia dei Santacroce.

Se Venezia era la porta d’Oriente, Napoli era quella d’Occidente e la Basilicata come scrive Marta Ragozzino “è sempre stata terra di passaggio e di accoglienza, regione d’intersezione, incontro e collegamento, via di transito di popoli e culture, cerniera e non barriera tra Occidente e Oriente”.

Il primo sguardo

La mostra rovescia dunque la prospettiva tradizionale e copre tutto il Meridione partendo dalla complessità del Mediterraneo che si fa approdo anche in mostra accogliendo per primo il visitatore con mappe, astrolabi e portolani, mostrandosi quale bacino di rotte artistiche in cui si riverberano le immagini del potere, delle dinastie regnanti nel Sud d’Italia tra ’400 e ’500. Incrociando la storia dell’arte con la geografia, la mostra si muove sulle rotte del Rinascimento.

Il primo sguardo si posa sul Gotico internazionale che continuò ben dentro al Quattrocento a prodursi nei comuni, nelle corti e nei feudi nel territorio. La grande svolta del Rinascimento, che s’impernia sulle figure di Colantonio e Antonello da Messina, occupa uno spazio privilegiato nella mostra sia per la statura dei due pittori, sia come snodo saliente di una scena che vedeva artisti internazionali gravitare intorno alla corte dei re aragonesi. Firenze compare nella sezione che si apre con la monumentale testa di cavallo di Donatello del Museo Archeologico di Napoli: in questa si affronta il rapporto con l’antico cui la monarchia aragonese diede grande risalto come modello e investitura per il presente.

A Venezia, alla dorsale adriatica e all’Oriente è dedicata la quinta sezione che vede campeggiare sullo sfondo i tre porti pugliesi della Capitanata, di Bari e di Otranto. La Puglia, e in modo minore la Campania, fornivano alla Serenissima soprattutto sale, frumento, lana, latticini, olio, vino mentre Venezia esportava prodotti di ogni genere dai libri, ai tessuti pregiati, ai metalli. Gli scambi con Venezia erano così importanti per l’economia aragonese da superare ogni contrasto politico e militare, anche le crisi più acute come la caduta di Otranto e la presa di Gallipoli. Decisivi sul piano culturale furono altresì i rapporti con la Spagna che fecero di Napoli un epicentro della nuova cultura artistica. Nella parte finale Matera e la Basilicata diventano le protagoniste che raccolgono e rielaborano i nuovi linguaggi adattandoli alla realtà della committenza locale.

Pietra miliare

Cinquanta tra storici dell’arte di diversa statura e specialità hanno collaborato al catalogo, che rimarrà una pietra miliare nella storia e fenomenologia del Rinascimento; 220 tra opere e oggetti danno il senso della dimensione della mostra che conta su un allestimento immersivo imperniato sul valore simbolico, oltre che spaziale, dei colori primo fra tutti il blu del Mediterraneo. Si dispiega una koiné variegata sebbene inconfondibilmente intrisa di classicismo e naturalismo, impaginata tra la sponda occidentale e quella orientale del Sud d’Italia, fitta di nessi e di collegamenti che mostrano un Rinascimento diverso, ricco di accenti spagnoli, veneziani, fiorentini lungo un secolo che va dal 1435 al 1538.

Colantonio e Antonello sono due cuspidi di magnifica sintesi che mutano d’accento i modelli che arrivano a Napoli dalle Fiandre attraverso la Spagna. È in questo crogiuolo, dove le novità fiamminghe si fondono con le leggi dell’armonia e del naturalismo del Rinascimento del nord, che può accadere il miracolo Antonello. In una lettera che l’umanista napoletano Pietro Summonte invia nel 1524 al suo corrispondente veneziano Michiel, si racconta dell’incontro di Colantonio con le opere di Jan van Eyck e di Roger van der Weyden che erano nelle collezioni di Alfonso d’Aragona, come di una folgorazione che l’avrebbe spinto a recarsi nei Paesi Bassi. Fu dai fiamminghi che apprese la tecnica della pittura a olio che poi trasmise a Antonello. In realtà la presenza dell’arte fiamminga alla corte di Napoli risaliva ai tempi di Renato d’Angiò, portata a corte dagli artisti provenzali, borgognoni e valenzani di cui il re si circondava. Dunque il Rinascimento del Sud è in realtà molto europeo. Nondimeno furono importanti le influenze provenienti dai grandi centri italiani come per primo indagò Ferdinando Bologna cui la mostra è dedicata. Ferdinando d’Aragona prediligeva laprecisione del naturalismo fiammingo, ma subì il fascino di Roma e della classicità imperiale come dimostra l’arco di trionfo di Castel Nuovo.

Gli umanisti napoletani, dal canto loro, diedero un grande contributo alla riscoperta del classicismo rinforzando i legami con Roma: l’asse della “maniera moderna” accordava i vecchi e i nuovi classici che ormai portavano i nomi di Raffaello e Michelangelo. —

Riproduzione riservata © Il Mattino di Padova