Il Palazzo dove nacque l’arte del Novecento

Capita a molti di coloro che visitano la mostra “Atelier Venezia” (chiude domenica 29 aprile) di sentirsi presi da un che di toccante e di molto dolce e di feroce anche, per essere trasportati dentro a un turbine di sentimenti e di pensieri maturati nella fertilità o in un sereno disinganno o in un contrastato andamento di chi visse e si misurò con l’arte in una città quale fu Venezia tra il 1901 e il 1965. Ma perché ferocia? È quella, a volte implacabile, provata da chi scopre di avere, come Tobia, un angelo accanto, che è il mistero cui ci si rivolge per ottenere risposte, che non è detto siano sempre ottenute e comunque può e deve esserci ferocia nel destino dell’artista. Altrimenti come si può “osare la Pericolosa Ricerca”? E nella mostra allestita, senza poter evitare malinconici stupori (dovuti agli “umori vaganti del Tempo” e del Gusto), nella Galleria di Piazza San Marco della Bevilacqua La Masa – sì, proprio lì dove problemi, collisioni e conquiste della pittura, della scultura e dell’incisione hanno significato molto e per più di una generazione – l’osare pericolose ricerche è subito evidente in Gino Rossi, De Pisis, Vedova, Afro Basaldella, Rampin, Finzi, Schultz, Tancredi. Però sapendo che “il buon senso” di chi scrive di simili argomenti suggerisce, ormai, di non essere rigidamente restrittivo e “di parte”.

La ragione storica della mostra curata da Stefano Cecchetto è data dal voler celebrare i 120 anni dal lascito testamentario della duchessa Felicita Bevilacqua La Masa, un lascito in cui si coniugano perfettamente filantropia e mecenatismo. Un mecenatismo straordinariamente moderno con il destinare Ca’ Pesaro a essere sia centro di produzione che spazio per esposizioni d’arte contemporanea. In realtà, a metà degli anni Venti, tra il Municipio di Venezia e lo Stato si “regolamentò” il tutto con lo spostare “i giovani pittori studenti poveri” a Palazzo Carminati e assegnando definitivamente a Ca’ Pesaro il ruolo di Museo d’Arte Moderna. In breve, il testamento di Felicita Bevilacqua fu disatteso nella sua parte più innovativa, le residenze per gli artisti, cui furono concessi soltanto sette studi, appunto, nelle soffitte di Palazzo Carminati.

Ciò nonostante, in quei due Palazzi il “guazzabuglio “delle correnti artistiche del Ventesimo secolo conobbe esperienze tutt’altro che secondarie o provinciali, confermando così, ma questo grazie anche ad altri luoghi di aggregazione artistica e culturale, la natura e l’ambizione di Venezia quale città produttrice d’arte. In fondo lo era sempre stata col darsi istituzioni, modalità formative, occasioni espositive, abilità mercantili, proprie di “un’officina” artistica e questo già nel Settecento, ma poi nell’Ottocento con grandi protagonisti quali Canova, Hayez e quindi i tantissimi che si imposero tra neoclassicismo, storicismo romantico, paesaggismo dalle varie ascendenze, verismo e naturalismo.

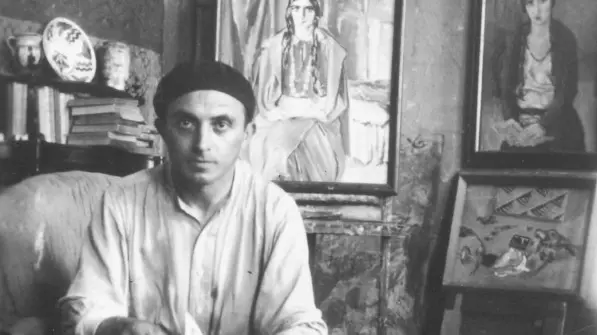

Un mondo di pittura e scultura che, nel transitare dall’Accademia di Belle Arti alle prime Biennali trova il suo, quasi inatteso, passaggio tra passato e futuro nel controcanto tipico di un’autentica avanguardia interpretato da chi si riconobbe nella Bevilacqua La Masa tra Ca’ Pesaro e Palazzo Carminati, e questo nei primi decenni del secolo. Qui la leggenda del moderno cresciuta tra coloro cui toccò “in sorte di conoscere se stessi “mediante nuovi linguaggi espressivi, dolorose scommesse individuali, “conoscenze estatiche e vigilanti” raggiunte altrove, soprattutto a Parigi, Monaco, Vienna. E i nomi sono quelli di Gino Rossi, Umberto Moggioli, Ugo Valeri, Guido Marussig, senza però dimenticare nessuno degli altri titolari degli studi assegnati loro nei due Palazzi: Favai, Zini, Sormani, Cavallini, Golfetto, Sibellato, Sogaro, Privato, Scarpa Croce, Juti Ravenna.

Stilare elenchi di nomi di artisti è infinitamente riduttivo, sciocco e offensivo nei riguardi degli stessi artisti, ma innanzitutto delle loro opere, in ogni caso dense di segni, colori, luci, in cui si riverbera lo stupore, il fascino, il valore, il senso di ciò che è stato fatto diventare immagine. Accade così di rifugiarsi in sintesi illuminanti, per fortuna trovate negli appunti di De Pisis, «a Burano si trova il rosa Manet». E c’è di sicuro del rosa Manet in quadri di Sormani, Scarpa Croce, Ravenna, Seibezzi, e poi? Una frase di Ruskin: «Molti paesaggisti moderni ripetono un soggetto prediletto anche venti, trenta o sessanta volte, modificando la disposizione delle ombre o delle nuvole.... ». Dove per ripetere si intende “la registrazione di impressioni successive”, a proposito delle tante Venezie dipinte dai pittori di Ca’ Pesaro e Palazzo Carminati: per esempio Bepi Longo, Miro Romagna, Saverio Rampin, Davide Orler.

Dipingere delle Venezie, si chiese nel 1948 De Pisis? La sua risposta: «Venezia non ho la pretesa di poterla ritrarre in pieno». Di qui la fine di una lunghissima storia di una certa visione dell’arte e di un certo sistema culturale (come non ricordare il ruolo primario svolto per esempio da alcune gallerie quali il Cavallino o le mitiche Canal e Traghetto?).

Ma quegli studi d’artista anche nel secondo dopoguerra continuarono ad accogliere chi voleva scoprire “dove i confini convergono”, perché è lì, dice Auden, che «si trovano in genere i briganti». Certamente briganti e, appunto per questo, capaci di tentare avventure senza ritorno, quali quelle conosciute da Vedova e Tancredi.

Naturalmente restando in tema, il racconto potrebbe essere tutto un altro, perché altri furono gli artisti, i critici, i collezionisti, le istituzioni, gli intellettuali, gli scrittori, i poeti, i musicisti, di “quella che chiamiamo Storia” della cultura e dell’arte nella Venezia del ventesimo secolo. E beati furono quelli che ebbero in sorte di viverci.

Senza mai dimenticare che “il fantasma famigliare “di Felicita Bevilacqua La Masa ritorna di continuo a osservare chi oggi lavora negli studi di Palazzo Carminati e dei SS. Cosma e Damiano.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Riproduzione riservata © Il Mattino di Padova