Triangoli, piedi e nove legni così nasce la gondola perfetta

di Alberto Vitucci

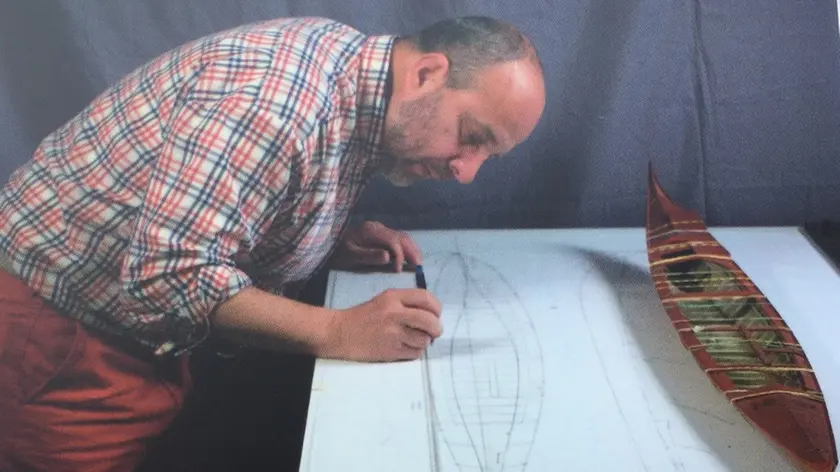

Di libri sulla gondola, l’imbarcazione più famosa al mondo, ne sono stati scritti tanti. Pochi, pochissimi, sono quelli che raccontano la storia e le modalità di costruzione del simbolo di Venezia. Colma la lacuna lo storico veneziano Gilberto Penzo, ricercatore e artigiano. “La Gondola”, seconda edizione, che esce in questi giorni per la Libreria editrice, è qualcosa di più di un volume che racconta storie e curiosità. Duecento pagine di testi, foto, disegni che costituiscono un manuale unico per la costruzione e la conoscenza di quella che viene definita un “capriccio” dell’architettura navale. Barca asimmetrica, lunga 11 metri, modellata sul peso e le caratteristiche fisiche del vogatore. Costruita con nove diversi tipi di legname, rigorosamente a mano, su uno scheletro chiamato . cantier. Dopo quasi un millennio, la gondola è rimasta pressocché uguale a se stessa. Adattata alla navigazione, privata del felze, la cabina che nascondeva i nobili dagli sguardi curiosi del popolo nei loro spostamenti, alla sorta di una carrozza reale.

«Il mio scopo», racconta Gilberto Penzo, «era quello di conservare la preziosa cultura materiale dei maestri d’ascia e degli squerarioli, che si tramandano di padre in figlio, a voce, i loro segreti. E di fornire gli strumenti tecnici per la costruzione della gondola vista attraverso gli occhi dello squerariol, dal taglio del legno al giorno del varo. Sistemi di progettazione e tecniche di lavoro tradizionali, attrezzi e termini utilizzati dai costruttori, tecniche di voga con l’evoluzione di uno scafo perfetto ma al tempo stesso bizzarro.

La gondola non si disegna al computer. I grandi maestri del passato, Nino Giuponi, Nedis Tramontin e gli storici “Casal” utilizzavano un sistema matematico fatto di triangoli. I trasti di prua e di poppa, le grandi maistre arcuate di mezzo, di prua e di poppa che sostengono tutto lo scafo, alte tra i 40 e i 50 centimetri. La misura utilizzata è il piede veneto (34,7 centimetri) che si trova scolpito anche all’ingresso dell’Arsenale. Suddiviso in once (2,8 centimetri) e anticamente in dei (dita, 2,1 cm), Tre piedi fanno un passetto, cinque un passo.

Nove i legni impiegati per costruire la gondola. Il rovere, da cui vengono ricavate i grandi serci per la struttura portante. Poi olmo, abete, larice, ciliegio, tiglio, mogano, noce e per le rifiniture il cornolèr. Il legno veniva curvato a caldo, sul fuoco acceso in cantiere. Poi finito con la calafatura e la vernice nera, le intagliature, i decori affidati agli indoradori. Importante per la gondola è il parecio, l’insieme dei decori. Ma anche i pagioi, le tavole di legno poste nel piano di calpestìo sopra lo scheletro della barca. Il ferro da prua, in lega di alluminio e acciaio e la lama (o riccio) di poppa. I remi e le forcole, che si possono utilizzare per le manovre in sette posizioni diverse.

La seconda parte del manuale è dedicata agli squerarioli moderni, e all’evoluzione della gondola. Gianfranco Vianello “Crea”, campione del remo, che ha introdotto per lo scafo l’uso del compensato marino. Roberto Tramontin, che ha raccolto l’eredità preziosa della sua famiglia, da un secolo allo squero Ognissanti, e del padre Nedis. Infine Roberto Dei Rossi, Dino Tagliapietra e il giovane Matteo Tamassia.

Testimoni viventi di un’arte antica e unica al mondo che rischia di sparire.

Riproduzione riservata © Il Mattino di Padova