Tutta la nostalgia di Gauguin nell’Eva tahitiana

di MARCO GOLDIN

Il primo giorno di aprile del 1891, Paul Gauguin salpa dal porto di Marsiglia facendo rotta verso Tahiti. Dopo sei giorni di navigazione attraversa lo stretto di Suez e dopo altri quattro giorni, lasciata Aden, giunge nello spazio aperto dell’Oceano Indiano. Una breve pausa tra il 16 e il 17 aprile alle isole Seychelles, prima della lunga traversata verso l’Australia, toccando i porti di Adelaide, Melbourne e Sidney. Il 12 maggio sbarca a Noumea, in Nuova Caledonia, dove fa una sosta di nove giorni, prima di arrivare nel porto di Papeete, a Tahiti, il 9 giugno.

In poco più di due mesi è giunto agli antipodi, ma una triste sorpresa lo attende, perché l’isola non è quella che egli aveva pensato: «Presto la vita a Papeete divenne per me un peso. Era l’Europa - l’Europa dalla quale avevo creduto di affrancarmi - per di più con le aggravanti dello snobismo culturale, di un’imitazione puerile e grottesca fino alla caricatura». Attraversa le strade avvolto in un abito bianco, tiene lunghi i capelli e questo suscita una forte impressione nella piccola comunità europea.

A pochi giorni dal suo arrivo, muore il re Pomaré V, sovrano dell’isola, che aveva ceduto nel 1880 le isole Marchesi alla Francia. Gauguin dentro di sé pensa che nessuno potrà più adesso opporsi al possesso anche di Tahiti da parte dei francesi. È per lui un sogno spezzato, nel quale prefigura l’imminente scomparsa della tradizionale società tahitiana fondata sulle usanze maori, per le quali si era mosso dalla lontanissima Europa. Le cerimonie di sepoltura, che si protraggono per diversi giorni, lo tengono avvinto fino alla commozione, soprattutto quando, nelle notti, risuonano nell’aria tiepida di Tahiti gli “himene”, i canti tipici strutturati in forma di corale.

Gauguin adesso studia il nuovo mondo nel quale si trova, allaccia le prime relazioni, frequenta il circolo ufficiali ma anche le case chiuse di Papeete. Considerata la situazione, decide di andarsene da una città che gli ricorda troppo l’Europa e che non possiede quelle caratteristiche che lo avevano mosso a prendere il mare. Si stabilisce così a quasi cinquanta chilometri a sud di Papeete stessa, nel villaggio di Mataeia. Finalmente scopre tutte le peculiarità di quelli che aveva sempre pensato dovessero essere i Tropici: un paesaggio silenzioso, segreto e selvaggio, mormorante delle voci ancestrali; un paesaggio tra l’oceano e la montagna, abitato da gente disponibile e colma di dolcezza; un paesaggio intervallato dalle case tradizionali in bambù e canne intrecciate. È certamente questa la parte più felice degli anni trascorsi da Gauguin a Tahiti, prima dal 1891 al 1893 e poi dal 1895 al 1901, quando si dirigerà verso le isole Marchesi, dove morirà l’8 maggio del 1903, verso le undici del mattino, accanto al fedele Tioka. Sono i lunghi momenti in cui s’immerge nella cultura tradizionale del luogo e nella natura immensa e infinita che lo avvolge tutto attorno.

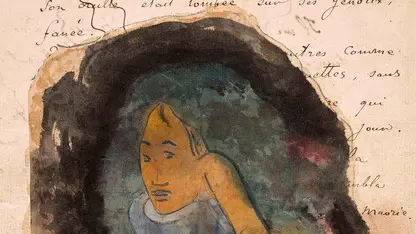

Aveva cominciato a vagheggiare presto un “laggiù”, che per questo risuona a lungo nella sua opera. E si era dapprincipio identificato nel cosiddetto “Atelier del Sud”, che avrebbe dovuto crearsi nel sodalizio con Van Gogh ad Arles nel 1888, e che era stato anticipato dal viaggio in Martinica, con l’amico pittore Charles Laval, nell’estate del 1887. In una lettera del febbraio 1890, indirizzata alla moglie Mette che viveva in Danimarca, si coglie bene questo desiderio di andare, che ormai era diventato ben più che un progetto: «Verrà un giorno, e presto, in cui mi rifugerò nella foresta in un’isola dell’Oceania a vivere d’arte, seguendo in pace la mia ispirazione. Circondato da una nuova famiglia, lontano da questa lotta europea per il denaro. A Tahiti, nel silenzio delle notti tropicali, potrò ascoltare il ritmo dolce e suadente del mio cuore in armonia con le presenze misteriose che mi circondano. Libero, senza problemi di denaro, potrò amare, cantare, morire». La natura che Gauguin cercava, e che lo aveva portato a risultati straordinari in pittura nel suo ultimo tempo in Bretagna prima di imbarcarsi, era uno scendere verso la regione più profonda del silenzio, nell’assenza del respiro, nella riscrittura delle cose. Quella natura tornata alla sua forma prima, tale da esprimere tutta la bellezza del mondo, e soprattutto una compenetrazione con le figure sedute sulla sabbia, nel loro disporsi incantato davanti all’infinito del mare. Tutto questo primo soggiorno tahitiano di Gauguin, fino alla partenza del 4 giugno 1893, è vissuto nel segno di un sentimento profondo che unisce ciò che permane e ciò che scomparirà. Anche se tutto si fissa nella luce invariabile dell’eterno, dove si esprime quella che Leo Spitzer ha chiamato, nel suo bel libro, «l’armonia del mondo». Poche settimane prima di lasciare Tahiti, Gauguin dipinge uno dei quadri più belli di tutta la sua avventura, un ritratto. Esso rappresenta certamente un addio, carico di nostalgia per la terra che lo ha accolto, per i “selvaggi” che lo hanno tenuto con sé, e per la sua giovanissima compagna, Tehamana, che nella seconda versione del manoscritto “Noa-Noa” (“fragranza”, nella lingua locale) verrà nominata come Teura: «Addio, terra ospitale, terra meravigliosa, patria di libertà e di bellezza! Parto con due anni di più, ringiovanito di venti, più barbaro anche di quando sono arrivato eppure più sapiente. Quando lasciai la banchina, al momento di prendere il mare, guardai per l’ultima volta Teura. Aveva pianto per tante notti. Ora stanca e triste, ma calma, si era seduta sulla pietra, con le gambe penzoloni e i piedi larghi e solidi che sfioravano l’acqua salata. Il fiore che poco prima aveva sull’orecchio, le era caduto sulle ginocchia, appassito».

Figura centrale di “Noa-Noa”, Tehamana incarna nello stesso tempo la figura di Eva inserita nell’Eden tahitiano e l’iniziatrice del suo amante/pittore ai segreti della cultura polinesiana. Cosicché il capolavoro “Gli antenati di Tehamana” (1893), eccezionalmente concesso in prestito dall’Art Institute di Chicago per la mostra di Treviso in occasione dei vent’anni di Linea d’ombra, è il segno struggente di quella nostalgia che legherà per sempre Gauguin a una cultura in via di scomparsa e avvinta alle profondità più recondite dell’anima e del cuore. Quelle profondità che non sono avvicinabili dal visitatore europeo, e in questo senso va letta la parte superiore del quadro, con quelle due righe di caratteri indecifrabili. Sono i caratteri che si possono vedere nelle tavolette in legno scoperte nell’isola di Pasqua, e che il pittore aveva potuto conoscere dal momento che il vescovo cattolico di Papeete ne possedeva alcuni esemplari. Una lingua misteriosa che evocava l’attaccamento dei tahitiani al loro passato, quel passato che restava però inaccessibile agli europei. Dentro quest’aura di bellezza misteriosa, una sorgente senza fondo e senza tempo, aveva dunque condotto Gauguin il ritratto impressionista, partito, come si vedrà in mostra a Treviso, dalle prove strepitose di Manet, Degas e Renoir.

(4 - continua)

Riproduzione riservata © Il Mattino di Padova