Verrocchio, un genio del Rinascimento la riscoperta del maestro di Leonardo

Franco Miracco

Immaginiamoci che due raggi di una superiore energia luminosa muovessero l’uno dal volto di Colleoni condottiero di Venezia, l’altro dalla figura “antica” del Gattamelata di Padova, essendo quei raggi attratti dal desiderio di formare assieme una cosmica visione delle arti imperiture di Donatello e di Verrocchio in Veneto. Ma se una simile immaginaria costellazione la ritenessimo possibile, storicamente accertata, artisticamente coerente in ogni suo elemento, è fuor di dubbio che il merito andrebbe per intero assegnato alla stupefacente mostra “Verrocchio, il maestro di Leonardo”.

Lo studio

Una mostra esemplare perché preceduta e sorretta da anni di studi, ricerche, scoperte (nel senso di datazioni e attribuzioni riconsiderate alla radice e quindi illuminanti), e che hanno portato Francesco Caglioti, curatore con Andrea De Marchi dell’esposizione, a dire più che autorevolmente: «Verrocchio fu erede e allievo di Donatello e di Desiderio da Settignano, di fatto il modello primario dello sperimentalismo e dell’universalità di Leonardo». Si accennerà più avanti alle fantastiche unicità del Quattrocento fiorentino presenti a Padova e a Venezia, ma ora il perché dell’indiscusso valore di una mostra che è una emozionante e raffinatissima custodia entro cui si vedono, si capiscono e si rivelano, finalmente per quello che realmente furono, biografie artistiche e politiche, creazioni di opere e di linguaggi estetici memorabili, percorsi miracolosamente creativi compiuti da più generazioni di personalità che, nel loro insieme, furono splendidi interpreti del Rinascimento.

la prima volta

Difficile crederlo, ma è così: si tratta della prima mostra monografica su Andrea Verrocchio (1435 circa –1488) ossessivamente cercata e voluta per «restituire al maestro», scrive Caglioti, «l’alto ruolo che gli compete nel Rinascimento italiano: quello di aver plasmato come nessun altro lo stile e il gusto dell’età di Lorenzo il Magnifico». E si fa prima e meglio a insistere con il Caglioti pensiero. Coloro «che contribuirono a questa civiltà figurativa» vanno da Botticelli a Benedetto da Maiano, da Filippino Lippi a Luca Signorelli, che «gli debbono qualcosa di sostanziale, pur essendo nati talvolta poco dopo di lui». E se non bastasse, ecco ancora: «L’attitudine che Verrocchio ebbe, e che seppe trasmettere a molti dei suoi, nel coniugare la più acuta indagine del reale con la più incontentabile capacità di selezionarlo e stringerlo in una visione di suprema eleganza fu l’anticamera della Maniera Moderna».

la bottega

Ma quali gli altri che furono principianti e apprendisti nella Bottega di Verrocchio? Solo per citare i nomi di coloro che si possono leggere anche nei manuali di storia dell’arte: Bartolomeo della Gatta, Perugino, Ghirlandaio, Lorenzo di Credi, «fino all’ingegno per eccellenza, l’uomo dalla fama inesauribile, Leonardo». Catalogo e mostra sono attraversate da una lunga linea rossa, un nesso storico-critico in cui si distinguono maestri e discepoli, che a loro volta saranno capi bottega e così di seguito. Può sembrare scontato, ma non lo è. Perché infatti non è da molto tempo che i migliori storici dell’arte accettano quale maestro di Donatello il Ghiberti, «tra oreficeria e scultura». A seguire: mentre attorno a Donatello, tra andate a Padova e rientri in Toscana, troviamo Bernardo Rossellino, suo fratello Antonio, Desiderio da Settignano e Mino da Fiesole, non appena Desiderio, la guida, muore, Donatello si rivolge a Verrocchio. Economicamente e politicamente Firenze, in quegli anni, ruota attorno a Cosimo il Vecchio, al figlio Piero e ai nipoti Lorenzo e Giuliano. Ma la linea culturale e artistica, fin dai primi tempi del “criptosignore” Cosimo Medici il Vecchio, è quella immaginata e applicata da Brunelleschi e Donatello, cui si accosterà Verrocchio.

Edificio irripetibile

Per intenderci, è San Lorenzo, “edificio irripetibile”, lo spazio della nuova architettura che Brunelleschi allestisce per i progetti di Cosimo, per i pergami di Donatello, per il lavabo della Sagrestia Vecchia iniziato da Donatello e completato da Verrocchio, cui sarà affidata la sepoltura di Cosimo che diverrà “in senso liturgico e figurativo” il centro simbolico dell’immaginario mediceo, ma con “il tutto in San Lorenzo”, anche del movimento rinascimentale. Impossibile soffermarsi in questa sede su alcune opere piuttosto che su altre, sul “volenterosissimo” Verrocchio o su chi crebbe nella sua bottega oppure in quella di Donatello.

eroi e donne

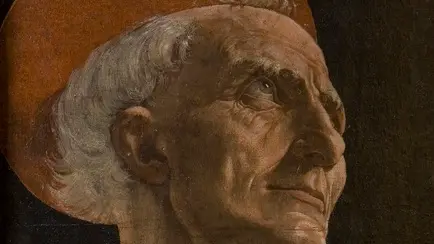

Di certo ciò che rimarrà nella memoria dei visitatori di quanto è stato esposto a Palazzo Strozzi e al museo del Bargello sono la sezione dei profili in marmo di eroi antichi e di giovani donne, sia di Desiderio che di Verrocchio; i dipinti usciti dalla “scuola” di Verrocchio, tra Ghirlandaio e Perugino; le sculture create meravigliosamente con forme in analogia con il sacro o con il mondano, nonché il rivelatore “esercizio assiduo del disegno” per i panneggi su cui tanto si eserciterà nella bottega del suo maestro il giovane Leonardo. Al Bargello invece per stordirsi di fronte al capolavoro della scultura in bronzo del Quattrocento, “L’incredulità di San Tommaso” di Verrocchio, o i Crocifissi di Verrocchio e dei suoi concorrenti. Ovvero: «gli studi moderni sono riusciti a scovare un solo Crocifisso in cui si possa ammettere un ruolo almeno parziale di Andrea». È che si rimane senza fiato stando al di sotto dei Crocifissi lignei dei fratelli da Maiano, dei da Sangallo, di Andrea Ferrucci, anche perché come sottolineato dallo stesso Caglioti sono stati «disposti in maniera spettacolare in un allestimento che ricorda la scena finale dello Spartacus di Kubrick». Momenti per davvero alti della mostra: la definitiva attribuzione a Leonardo di una “Madonna col Bambino” che colpisce per i volti in terracotta su cui scorrono sorrisi di una divina letizia; l’ovale in marmo di “Un’eroina antica” che rappresenta «un importante saggio giovanile di Verrocchio». E ci si diverte non poco nel leggere le schede relative alle due scoperte, scritte da Caglioti con inflessibile e un po’ crudele sapienza nei riguardi di storici dell’arte e di musei inglesi e italiani, chissà perché appena ispirati più che vedenti e documentati.

richiami locali

Per ricominciare dall’inizio, vale forse la pena ricordare il grande Verrocchio del gruppo equestre del Colleoni e le sconvolgenti opere di Donatello visibili a Venezia nei Frari, ma soprattutto nel cuore iperdonatelliano di Padova? Quando Francesco Caglioti contribuì alla restituzione a Donatello del Crocifisso ligneo della Chiesa dei Servi di Padova, scrisse che ogni manufatto artistico è un documento fondamentale per la storia dell’arte, senza mai tralasciare però la ricerca di ogni altro documento utile al riappropriarsi della biografia di un artista e del senso autentico di un’epoca storica. Questo per dire che, sul modello di quanto fatto per la mostra su Verrocchio, Padova e dintorni dovrebbero finalmente affrontare il loro straordinario Quattrocento. Tra l’altro, non dimenticando che Cosimo il Vecchio al tempo del suo esilio a Venezia amava farsi chiamare Cosimo il Veneto.

La mostra fiorentina chiuderà domenica 14 luglio, ma di questa impresa resterà il catalogo, riferimento scientifico che non ha alcuna scadenza temporale. E che il sottoscritto ritiene, trattandosi di un catalogo Marsilio, un più che prezioso ricordo di chi ci ha lasciato la scorsa estate: Cesare De Michelis, editore instancabile e grande intellettuale. —

Riproduzione riservata © Il Mattino di Padova