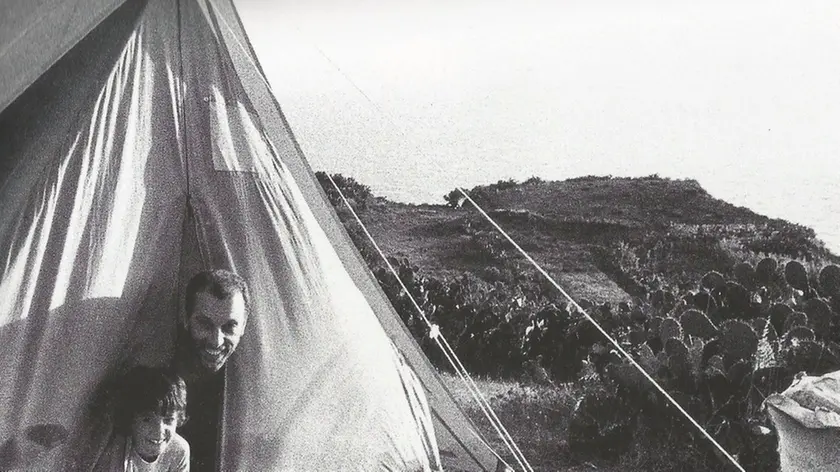

«Vi racconto mio padre, Giuseppe Berto»

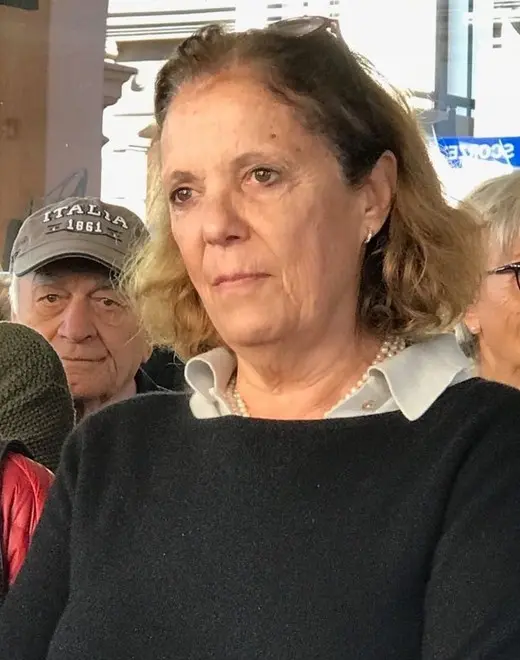

MOGLIANO. Il primo novembre di 40 anni fa moriva Giuseppe Berto e, per ricordare il suo scrittore, Mogliano ha organizzato una settimana di incontri, rappresentazioni teatrali, presentazioni cinematografiche. E ha deciso di segnalare con cartelli i luoghi di Berto, dalla casa natale al collegio dove ha studiato. Ospite d’onore la figlia dello scrittore, Antonia.

Quale era il rapporto di suo padre con Mogliano e col Veneto, da cui era scappato?

«Aveva scelto altri posti per vivere, aveva scelto il Sud e la Calabria, Capo Vaticano, per scrivere i suoi libri, ma non aveva dimenticato che questi erano i luoghi della sua infanzia, dove era cresciuto. Siamo sempre tornati qui, mi ricordo che quando vinse il Campiello io ero qui a vederlo in tivù assieme ai miei cugini. Il rapporto era rimasto, anche se non amava definirsi scrittore veneto, odiava tutte le etichette».

Perché il Sud?

«Voleva vivere a sud forse perché da militare era stato in Sicilia, o forse perché anche suo padre era vissuto in Calabria. Ma io credo che un ruolo lo abbia avuto anche la sua malattia, il bisogno di sole, di luce, lontano dalla nebbia, dalla pioggia».

La malattia è protagonista del libro di maggior successo di suo padre, “Il male oscuro”. Ha convissuto tutta la vita con la depressione?

«In qualche modo sì, per molto tempo mi ricordo non poteva prendere il treno, non andava in ascensore, un po’ alla volta aveva ricominciato a scrivere, e nei periodi in cui non stava male era un uomo allegro, divertente, con lui ho fatto bellissime litigate anche per la politica. Era il ’68 e lui soffriva, perché gli sembrava che noi ripetessimo, su un altro versante, gli stessi errori che aveva fatto lui da giovane credendo nel fascismo».

Che lei ricordi, come arrivò alla decisione in qualche modo rivoluzionaria di scrivere il libro senza punteggiatura?

«Ricordo che quando scrissi un tema senza punteggiatura, credo per pura ignoranza, o per qualcosa che avevo sentito dire, la maestra mi accusò di voler imitare mio padre. Credo che quella di mio padre non sia stata una scelta. Ha cominciato a scrivere della malattia e si è accorto che doveva farlo senza interruzioni, forse aveva paura che se si fosse fermato non avrebbe più ripreso. Per molti anni non aveva potuto scrivere».

Un libro che ha cambiato tutto?

«Sì, ci ha cambiato la vita. All’epoca ricevette migliaia di lettere di persone che si riconoscevano in quello che scriveva. Avevano sofferto e ora trovavano qualcuno che parlava della loro sofferenza. Rispose a tutti».

Soffriva per il mancato riconoscimento critico come scrittore?

«Sì, aveva venduto molti libri, ma continuava a essere emarginato perché non faceva parte di quella cultura di sinistra che dominava il mondo letterario. Anche quando uscì il suo “Guerra in camicia nera” ci fu chi lo prese per un libro fascista, ma era una critica alla guerra».

Eppure fu accusato anche di essere comunista...

«I libri italiani più venduti nella Unione Sovietica di Stalin erano “Cristo si è fermato ad Eboli” di Levi e “Il brigante” di mio padre, che tra l’altro ebbe più successo all’estero che in Italia, tanto è vero che quando lo ripubblicò nel 1974, mi chiese anche se non fosse il caso di cambiare il finale».

Contava anche l’inimicizia con Moravia?

«Sì, era nata al Premio Formentor, quando lui aveva contestato pubblicamente la vittoria di Dacia Maraini, riteneva dovesse vincere Bianciardi. Moravia non glielo perdonò. Però contavano anche le invidie. Lui aveva venduto molto, anche con “Il cielo è rosso”, e poi Hemingway lo aveva indicato come uno dei maggiori scrittori italiani».

Oggi i suoi libri tornano.

«Li sta ripubblicando Neri Pozza. Ha pubblicato “Anonimo veneziano”, “Il male oscuro”, “La gloria”, tra poco tornerà in libreria “Il cielo è rosso” e poi tutti gli altri. Un grande ruolo lo ha avuto Cesare De Michelis. Ci manca molto, per quello che ha fatto per l’opera di mio padre, come editore e come studioso».

Riproduzione riservata © Il Mattino di Padova