Crisanti: «Non proteggiamo le nostre comunità lasciando circolare tre positivi su dieci»

L’INTERVISTA

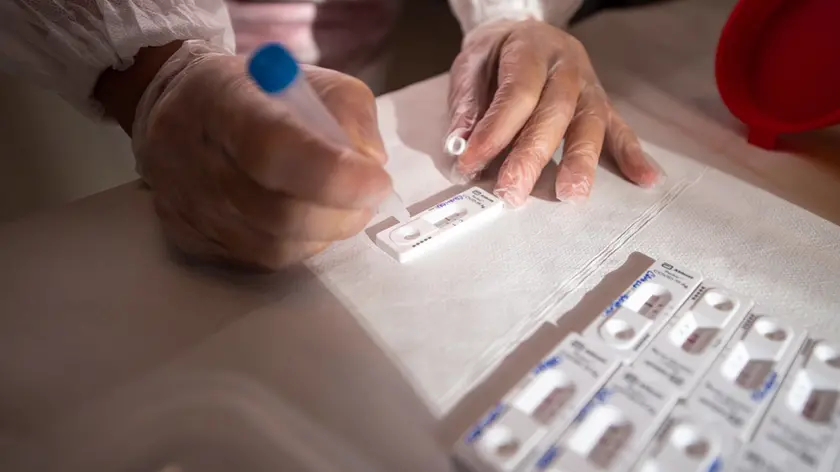

«Il controllo è la miglior difesa della salute pubblica, da sempre. E nel contesto pandemico che stiamo vivendo lo è ancora di più». Il professor Andrea Crisanti, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Microbiologia e Virologia dell’Azienda Ospedaliera di Padova, è la rappresentazione della scienza che non guarda in faccia a nessuno. Che risponde solo a se stessa: non teme la politica, gli intrighi di palazzo, tanto meno i colossi farmaceutici. Sui tamponi rapidi, adottati per velocità di processazione e costi bassi (metà di un tampone molecolare) da una Regione dopo l’altra, con Veneto capofila, non le ha mandate a dire: «Hanno problemi giganteschi» sentenzia. Un’intuizione di laboratorio è diventata uno studio, che ha dato risultati che lui stesso ha definito “inquietanti”.

Professore, che lezione dobbiamo apprendere dal suo studio sui tamponi rapidi?

«Mi lasci fare una premessa. È allucinante che per combattere un’epidemia si accettino a occhi chiusi certificazioni fatte dalle ditte che producono i test».

Una posizione molto pesante la sua.

«Pesante? I test rapidi in uso in Veneto danno, nel 30 per cento dei casi, falsi negativi. Lo abbiamo dimostrato. Mi sembra un enorme problema di salute pubblica».

A che risultati è arrivato il suo laboratorio?

«Lo ribadisco. Il 30 per cento dei negativi testati con test rapido nel mio laboratorio erano in realtà positivi. Un campanello d’allarme che deve suonare fortissimo in un momento come questo, quando le comunità vanno protette. In questo modo il virus diventa invisibile, esponiamo la popolazione a un rischio molto elevato».

Come le è venuto in mente di fare una verifica sulla sensibilità dei test rapidi?

«Questo studio è stato svolto senza alcun tipo di pregiudizio, in collaborazione con le Malattie infettive e il Pronto soccorso dell’azienda ospedaliera di Padova. Abbiamo studiato 1.593 determinazioni da metà settembre a metà ottobre, con i risultati che sono ormai noti. Ero preoccupato, mi chiedevano di refertare come negativi dei risultati ottenuti con i test rapidi».

- Il Mattino: Crisanti: «Tre casi positivi ogni dieci sfuggono ai test rapidi usati in Veneto»

- La Nuova: Crisanti: «Tre casi positivi ogni dieci sfuggono ai test rapidi usati in Veneto»

- La Tribuna: Crisanti: «Tre casi positivi ogni dieci sfuggono ai test rapidi usati in Veneto»

- Il Corriere: Crisanti: «Tre casi positivi ogni dieci sfuggono ai test rapidi usati in Veneto»

Quando vi siete resi conto che c’era un problema serio?

«Abbiamo dovuto richiamare un paziente. Questa persona era risultata negativa al test rapido antigenico, e positiva al tampone molecolare. E con una carica virale altissima. Lo abbiamo sottoposto nuovamente al test rapido ed è risultato ancora negativo. Così gli abbiamo rifatto il molecolare. Era proprio positivo con carica virale altissima».

Questo cosa significa?

«Che il test in uso nella Regione Veneto dice di avere una sensibilità di oltre il 90 per cento. Non è così, siamo al 70 al massimo. E non è una questione di carica virale. Che poi, la questione carica virale, la chiariamo una volta per tutte: una bassa carica virale può indicare il più delle volte che l’infezione è nella prima fase, niente di diverso. Il test rapido non sbaglia sui positivi, solo sui negativi. Capite bene che l’impatto è ben diverso al seconda del tipo di risultato».

Che dubbi solleva il suo test?

«In primo luogo sulla capacità dei test rapidi di riconoscere tutte le varianti genetiche del virus. Sappiamo benissimo che ci sono. Ripeto, non è una questione di alta o bassa carica virale, lo abbiamo dimostrato».

Quindi i test rapidi non possono sostituire i test molecolari?

«No. La comunità non può permettersi di farsi sfuggire tre positivi ogni dieci. Immaginiamo cosa può accadere in una Rsa o un reparto ospedaliero. Luoghi in cui il virus non deve entrare in alcun modo, perché abbiamo ben presente cosa è accaduto la scorsa primavera. Mi chiedo anche se con piccoli numeri di positività ci si possa permettere un margine di errore».

Ma i test rapidi hanno una qualche utilità?

«Questi test nascono per un motivo ben preciso, per lo screening di comunità. Un esempio classico: c’è un positivo in una classe, con il test rapido, che poi tanto rapido non è, posso avere un’idea della situazione e poi decidere come impostare l’analisi del possibile cluster. Ma bisogna sapere in partenza che la fotografia ottenuta con il test rapido non ha i contorni netti, perché sfugge fino al 30 per cento di positivi. Sono stati usati negli aeroporti, i nostri luoghi di frontiera: mi chiedo quanti positivi siano sfuggiti ai controlli. Positivi che erano certi di essere negativi tra l’altro, con le conseguenze che si possono immaginare. Il virus diventa invisibile nella società».

- Il Mattino: Il professor Crisanti lascia Padova e si trasferisce allo Spallanzani per la guerra con Zaia

- La Nuova: ll professor Crisanti lascia Padova e si trasferisce allo Spallanzani per la guerra con Zaia

- La Tribuna: Il professor Crisanti lascia Padova e si trasferisce allo Spallanzani per la guerra con Zaia

- Il Corriere: Il professor Crisanti lascia Padova e si trasferisce allo Spallanzani per la guerra con Zaia

Perché dice che non sono poi così rapidi?

«Il tampone molecolare ha una processazione più lenta, è indubbio. Ma è automatica, è una macchina che compie il lavoro. Il tampone rapido dà il risultato in pochi minuti, ma serve un operatore che metta il reagente, è l’uomo che compie il processo. Dal punto di vista pratico si impiegano più risorse umane, che indubbiamente sono anche più esposte a errore, dal tempo in cui eseguire il test, al numero di gocce di reagente. Insomma, i tempi sono ancora tutti da valutare».

Alcune Regioni, con Veneto capofila, hanno indetto una gara per un maxi acquisto da 148 milioni di euro di tamponi rapidi. Cosa ne pensa?

«È pazzesco. Con quei soldi avemmo potuto potenziare e realizzare in tutta Italia i laboratori di Microbiologia per il presente e il futuro».

Ha comunicato alla Regione i risultati del suo studio?

«Io in autotutela ho inviato il risultato di quanto abbiamo studiato alla direzione generale dell’azienda ospedaliera di Padova, che ha provveduto a informare la Regione Veneto».

E…?

«Non so cosa dirle». —

Riproduzione riservata © Il Mattino di Padova