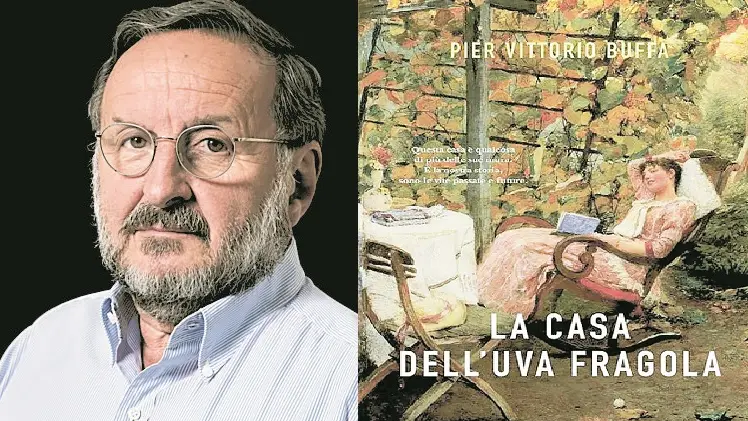

“La casa dell’uva fragola”, il nuovo libro di Pier Vittorio Buffa

Il giornalista Pier Vittorio Buffa consegna al suo romanzo un racconto di famiglia, guerra, coraggio e dignità: un’eredità di memorie, quel tesoro verace lasciato da vite normali eppure indimenticabili

C’è un piccolo Schliemann – sì, l’archeologo che scoprì Troia – dentro ognuno di noi. Partire dal mito (nel caso di Schliemann, l’Iliade) per ritrovare la storia (le mura di Troia) è un modo per radicare il passato al presente, per dare sostanza a quel tessuto di narrazioni che costituiscono l’identità di una persona come di una civiltà.

Vale quindi nel grande ma vale anche per le mitologie casalinghe che nascono in una famiglia, in un paese, in una casa.

E appunto con “La casa dell’uva fragola” (Piemme, pp 288, 18, 90 euro) Pier Vittorio Buffa – giornalista per oltre quarant’anni e narratore in poche ma sentite occasioni – fa una operazione di questo genere, prendendo le storie familiari, le mitologie nate intorno a una casa antica, con una quasi bicentenaria pianta di uva fragola, e le passa al vaglio documentario e testimoniale, le colloca nella loro realtà, le sottopone a una verifica che le rende corpose, collegandole a quella Storia più vasta che riguarda l’Italia intera, dalla seconda guerra di Indipendenza agli albori della seconda guerra mondiale.

Il frammento e lo specchio

Siamo nei dintorni di Varese, in un paese che si chiama Castello Cabiaglio, borgo collinare della Valcuvia, collocato ai piedi del massiccio del Campo dei Fiori. Qualche centinaio di abitanti a pochi chilometri dal Lago Maggiore. Zona di boschi, di vigneti, con eventi storici che fanno capolino, come il passaggio di Garibaldi.

Qui c’è una casa di famiglia, antica, con secoli di storia alle spalle, che Pier Vittorio Buffa fa rivivere raccontando un secolo o poco meno della sua lunga vita, l’arco di quattro generazioni, incarnate prevalentemente dalle figure femminile a cominciare da Nonna Ernesta, colei che pianta l’uva fragola che diventerà il simbolo e il nome stesso della casa, e poi Francesca, Ezechiella, Lina.

Pier Vittorio Buffa racconta insomma un frammento della storia della sua famiglia che però finisce per diventare specchio di un mondo più vasto, di un’Italia che nasce, combatte, si entusiasma, scopre gli orrori della guerra, affronta le difficoltà, cerca di sopravvivere alle sue stesse fragilità. Il cuore del libro è in realtà la guerra, la prima guerra mondiale, vista attraverso uno spioncino, perché questo è in realtà un paese di qualche centinaio di anime.

La pietà di Isidoro

Ma da questo spioncino si vede tutto: si vedono gli attacchi insensati, la giustizia sommaria, l’incompetenza e il coraggio, la morte e le ferite che segnano il resto della vita, sia per chi va che per chi resta. Si vede la pietà, incarnata dal postino Isidoro che appena comincia la guerra scombina l’ordine delle sue consegne, per risparmiare alle famiglie le attese per una consegna agognata o per una temuta, perché potrebbe annunciare la morte dei figli, mariti, fratelli in guerra.

In questa centralità della guerra, quanto mai attuale, Pier Vittorio Buffa si ricollega idealmente a “Ufficialmente dispersi”, il suo romanzo precedente, scritto nel 1995 e recentemente ripubblicato dalla stessa Piemme. Anzi in qualche modo “La casa dell’uva fragola” si presenta come un prequel di quel libro, che era tutto incentrato sulla seconda guerra mondiale.

Il decoro e il rispetto

Qui invece non c’è solo la guerra, ci sono anche il prima e il dopo, ma è innegabile che gli anni tra il 1915 e il 1918 diventano il perno intorno a cui ruota il tutto.

E la capacità di Buffa è quella di raccontare l’emozione senza lasciarsi sopraffare, con un distacco che non è mancanza di partecipazione, ma rispetto, decoro, termini inattuali ma essenziali in questo libro che è anche il ritratto di una borghesia sobria, misurata, disposta al sacrificio, decisa ad impegnarsi per il bene pubblico.

Sono segretari comunali, notai, agronomi, ufficiali, donne che non stanno mai con le mani in mano: un Italia comune che si tramanda in famiglia i racconti di un passato che diventa mito proprio perché condiviso di generazione in generazione, passato di padre in figlio e più ancora di madre in figlia. Amori, matrimoni, amicizie, oggetti, simboli hanno il passo compassato della durata, del tempo che non passa mai del tutto perché si perpetua nelle storie.

Il senso dell’esistenza

Ed alla fine queste donne forti e questi uomini così seri, da Giovanni ad Ernesto, da Ezechiele ad Agostino, danno l’impressione di non essere vissuti invano, che i documenti del loro passaggio sulla terra e i racconti che sono loro sopravvissuti rappresentino un passato che non è mai del tutto tale: come se sui muri della Casa dell’uva fragola insieme alle foglie della vite ci fossero anche loro, con le loro vite normali ma egualmente indimenticabili. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Riproduzione riservata © Il Mattino di Padova