Nella storia di Venezia la memoria di epidemie, quarantene e lazzaretti

La prima epidemia nel 1348. Centrale per tutta l’Europa il Magistrato alla Sanità che controllava flussi, porti e Paesi sospetti. La malattia scomparve in laguna nel 1630

VENEZIA. Nel 1348 Venezia fu sconvolta dalle peste che giunse da Kaffa attraverso le vie carovaniere e navali che la collegavano al Levante.

Il termine peste deriva dalla radice indoreuropea “pes” = soffio mortale. La malattia, che da secoli non faceva la sua comparsa in Occidente, nel corso di pochi mesi dimezzò la popolazione veneziana, allora di circa 110 mila abitanti.

Tra il 1348 e il 1352 mietè in Europa circa 30 milioni di vittime. Il batterio responsabile dell’epidemia, isolato nel 1894 da Alexander Yersin, era iniettato da una pulce parassita del ratto nero, la Xenopsilla Cheopis, che, trasferendosi sull’uomo, provoca con il suo morso l’ingrossamento delle linfoghiandole, ascellari o inguinali, e la formazione di bubboni scuri.

L’incubazione era intorno ai cinque giorni e il decorso andava da due a sette giorni con febbre alta, arsura e delirio. La peste si manifestava anche in forma setticemica e polmonare, quest’ultima, senza bubboni, era la più pericolosa perché trasmissibile da uomo a uomo per via aerea, con una mortalità del 95%.

Perciò i medici cercarono di proteggersi con maschere dal lungo naso in cui ponevano delle erbe aromatiche, con guanti e tuniche che anticiparono le moderne tute di protezione. Esistono ancora focolai naturali di peste nel Kurdistan iraniano, negli Urali e nell’Asia centrale da dove i topi infetti si spostarono in seguito a eventi tellurici, climatici o bellici.

Le ondate epidemiche giunsero in Occidente lungo le vie mercantili per terra e per acqua. La provenienza del contagio dal Levante fu palese da subito ed anche i tempi e le modalità dell’infezione, diffusa dai mercanti e marinai contagiati.

Non si conoscevano le cause né la cura, perciò l’unico rimedio fu la fuga dalle città, la lontananza il più a lungo possibile e il ritorno ad epidemia scomparsa. Ogni rapporto umano e ogni relazione sociale furono stravolti dal terrore, che minò la stabilità socio-economica e gli equilibri politici.

Commissioni temporanee cercarono di fronteggiare l’emergenza organizzando la rapida inumazione dei cadaveri nelle isole più appartate della laguna. Processioni, fiere, mercati e riti pubblici, furono sospesi come occasioni di contagio. Si inchiodavano le porte delle case degli appestati e si chiudevano interi quartieri.

Le pestilenze continuarono a colpire Venezia finché, nel 1423, in tre mesi si raggiunsero i 40 decessi al giorno. Il 28 agosto il Senato prese atto che la frequenza delle epidemie era provocata dal continuo flusso di forestieri e mercanti provenienti dai territori contagiati, perciò proibì l’accesso a quanti giungevano da luoghi ammorbati e ordinò di raccogliere ogni possibile informazione per rilevare i paesi colpiti.

Stabilì l’obbligo di comunicare l’arrivo in città di forestieri infetti e il divieto di accoglierli, ma soprattutto inventò il primo lazzaretto della storia: un ospedale di Stato ad alto isolamento, che fu costruito sull’isola periferica di Santa Maria di Nazareth, sede del convento degli Eremitani.

Dalla volgarizzazione del termine Nazareth in Nazaretum e poi Lazzaretto derivò la denominazione di tutte le analoghe strutture che sorsero più tardi in Occidente su modello di quella veneziana. In un’epoca in cui assistenza e carità cristiana costituivano un binomio inscindibile gestito dagli uomini di chiesa, questa struttura, destinata al ricovero dei malati di peste abitanti a Venezia e dei casi manifestatisi a bordo di navi veneziane, fu molto innovativa.

Ogni capitano di nave doveva denunciare i malati, pena sei mesi di carcere, cento lire di multa e cinque anni di sospensione dalla carica. La Repubblica attuò anche una strategia sanitaria per prevenire il contagio creando, nel 1468, un secondo Lazzaretto detto “Nuovo”, destinato ad accogliere per un periodo di contumacia, sia i guariti, che i “sospetti” di aver contratto il morbo, per aver avuto contatto con luoghi e persone infette. L’attivazione di questa nuova struttura diede un messaggio confortante ai malati, che fino ad allora avevano vissuto il ricovero coatto come un viaggio senza ritorno.

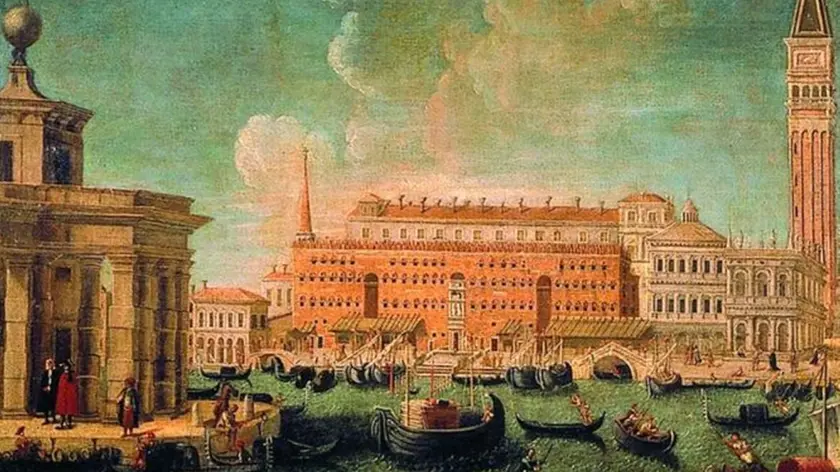

La gestione dei due lazzaretti richiese competenze specifiche perciò nel 1486 venne istituito il Magistrato alla Sanità, composto da tre patrizi eletti annualmente e affiancati da un ufficio tecnico, da un proto medico e da un braccio armato. Il Magistrato veneziano divenne un riferimento normativo per tutte le nazioni europee e mediterranee.

Monitorò l’andamento dei flussi epidemici attraverso la sua rete di diplomatici e di “spie di sanità” e dettò agli altri Stati le regole e i tempi delle contumacie, creando lazzaretti nei suoi domini. Diramava migliaia di proclami a stampa per comunicare i porti e i Paesi contagiati o “sospetti”, con i quali aveva sospeso ogni rapporto commerciale, invitando anche le altre nazioni a fare lo stesso.

I capitani di tutte le navi che entravano in laguna dovevano descrivere sotto giuramento la rotta percorsa e gli scali toccati, consegnando la documentazione di viaggio e i certificati sanitari dei passeggeri, pena l’esecuzione capitale.

Anche le vie di terra erano controllate e sorvegliate con posti di blocco e postazioni sanitarie periferiche che facevano capo all’Ufficio veneziano, che aveva il potere di comandare a tutti i capitani della Repubblica, tranne a quelli del Consiglio dei Dieci. Questa rete di controlli, estesa a tutti i domini, funse da modello di prevenzione delle epidemie per gli altri stati che continuarono a subire la supremazia sanitaria della Serenissima anche durante il suo declino politico ed economico. Dal 1630, infatti, la peste non entrò più a Venezia, anche se continuò a flagellare, fino a tutto il XIX secolo, i paesi con i quali intratteneva rapporti commerciali.

Riproduzione riservata © Il Mattino di Padova

Leggi anche

Video