Toni Benetton, l'uomo che domò il ferro con la forza dell’arte

MOGLIANO. Sembra di restare sospesi nel tempo e nello spazio, varcando i cancelli della seicentesca Villa Marignana a Mogliano Veneto, immersa in un parco attraversato dai soli suoni della natura, che si integra perfettamente con le sculture in ferro di Toni Benetton, facendone un giardino dell’Eden.

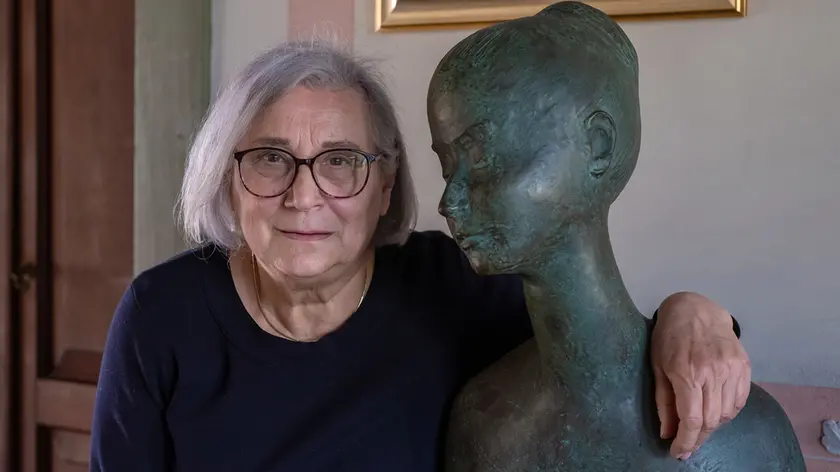

Atmosfera resa ancor più surreale dalla chiusura forzata per pandemia anche di questo museo, gestito dalla moglie dell’artista, Ada Allegro Benetton, e dal figlio Giovanni, che hanno sempre preservato la sua vocazione di “apertura” al mondo.

Apertura in senso pragmatico, dato che la dimora acquistata dallo scultore trevigiano negli anni Sessanta per farne l’accademia internazionale del ferro, ha accolto e accoglie tutt’ora visitatori e artisti dall’America al Giappone, ma apertura anche in senso teorico, come archetipo della “visione” di Toni Benetton, ispirata all’ambiente per creare sculture che si muovono, cantano, vivono nello spazio, attraverso vibranti dinamismi innescati dal vento.

L’indirizzo sbagliato

«Nel 2021 ricorrono i 25 anni dalla morte di Toni, avvenuta il 27 febbraio 1996, e dalla Germania e Austria ho ricevuto varie riviste a lui dedicate, mentre l’Italia, presa dall’emergenza sanitaria, sembra essersene dimenticata» riflette Ada Benetton con una vena di rammarico. «Non sono sicura di lasciare qui la mostra delle sue sculture perché non lo sento abbastanza valorizzato, basti pensare che una volta un critico neozelandese di ritorno da New York, dove aveva tenuto una lecture su Toni, venne a Treviso e chiese informazioni per raggiungere il museo: lo mandarono a Ponzano dai Benetton. Appena si potrà riaprire celebreremo l’anniversario con un grande evento, come abbiamo fatto per il centenario dalla nascita nel 2010, quando siamo stati accolti al padiglione Venezia della Biennale».

Mobili e vivibili

Il parco di Villa Marignana ospita 75 sculture di grandi dimensioni, tra cui quelle chiamate “vivibili”, come porte, archi, accessi, realizzate in modo che potessero essere attraversate dall’uomo, o quelle mobili, progettate perché grazie a sofisticati meccanismi di cibernetica potessero oscillare senza cadere come alberi mossi dalle correnti, o le forme ogivali, alte fino a 17 metri, volute per abbracciare il paesaggio concedendo nelle loro aperture la possibilità di vedere “oltre”.

La mostra all’interno e i depositi contengono invece oltre 700 pezzi, quelli che lui definiva i suoi “riposi”: le teste, i prototipi per le grandi sculture, gli studi per le tecniche dei materiali come l’alluminio, il rame, l’ottone e il bronzo, che apprese frequentando Arturo Martini.

Come una lotta

Ma è il ferro che lo sfida, quel materiale “pericoloso”, domabile solo con il fuoco, che lo costringe all’immediato, che non ammette sbagli, e che lo accompagnerà dal figurativo alla sintesi nel mezzo secolo della sua carriera.

«Mio marito era un perfezionista, disciplinato e severo sul lavoro, con sé stesso e con i suoi apprendisti, che coinvolgeva come in una “bottega”: non tutti sarebbero diventati artisti, ma era convinto che il mondo avesse bisogno anche di bravi artigiani» ricorda la moglie. «Io fui sua allieva da quando, quindicenne, gli chiesi di entrare nel suo laboratorio di Sant’Artemio a Treviso, vicino a dove abitavo. Dieci anni dopo, nel 1975, ci siamo sposati. Ancora mi manca la sua logica, sapeva spiegarmi il “perché” di tutte le cose, e anche se avevamo quarant’anni di differenza non lo vedevo come una “persona”, sentivo un’affinità di “pensiero” che andava oltre il nostro “essere umani”».

Il vento incatenato

Ada Benetton fu una delle prime donne a portare (letteralmente) i pantaloni e a frequentare un luogo di lavoro prettamente maschile: possedeva uno spirito rivoluzionario, come Toni. Ma se il precorrere i tempi sul lungo periodo spalanca le porte dell’immortalità, sul breve è destinato a scontrarsi con “ferree” resistenze.

«Toni era un eccellente matematico e non sbagliava un calcolo, però il progetto per una grande scultura con lamine ad arco come “porta in terraferma” sulla rotatoria del Parco San Giuliano a Mestre, venne scartato perché discordante con gli studi sulla staticità condotti dall’Università di Padova» racconta. «La scultura davanti all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso si sarebbe dovuta muovere con il vento in perfetta sicurezza, ma l’allora direttore sanitario si spaventò e fece mettere dei blocchi per fermarla, snaturandone la concezione. Toni è sempre stato un innovatore, ha “tagliato” le lastre in ferro creando la tridimensione come fece Fontana con le tele, ha traghettato lo stile liberty verso il contemporaneo, ha creato progetti urbanistici basati su forme statiche e solide, pensate come complessi architettonici».

Sette gatti neri

Lo straordinario artista è noto grazie alle sue opere, oggi esposte in tutto il mondo, mentre la segreta straordinarietà dell’uomo è custodita nei ricordi di chi lo ha amato. «Toni credeva moltissimo nell’educazione delle nuove generazioni» ricorda la moglie. «Dopo la seconda guerra mondiale, il sabato e la domenica insegnava ai bambini la storia dell’arte, durante la Primavera di Praga salvò molti artisti destinati ad essere imprigionati, chiamandoli a lavorare in Italia con lui, e come padre ha seguito da vicino gli studi di Giovanni all’Istituto d’arte di Venezia».

Quando non scolpiva, Benetton amava passare il tempo in giardino, con le piante e i suoi sette gatti neri; e con gli amici, Comisso, Berto, Scarpa, Zanzotto, un fervente cenacolo artistico. «Ricordo quanto Zanzotto ci tenesse allo “stare insieme” e allo scambio d’idee, perché erano l’unica cosa che ancora possedevano dopo il disastro della guerra» conclude «e questo atteggiamento di condivisone dovrebbe essere anche oggi il punto da cui ripartire». —

Riproduzione riservata © Il Mattino di Padova