Una grande mostra a Torino celebra il genio di Andrea Mantegna

TORINO. «Pari, se non superiore, ad Apelle»: così Andrea Mantegna si celebra (in latino) nella cappella funeraria all’interno della basilica di Sant’Andrea a Mantova, in una lapide marmorea posta sotto il bronzo che lo ritrae (o forse autoritrae) col capo cinto d’alloro e il contegno austero da senatore romano. Ma all’opposto è anche vero che «nil nisi divinum stabile est, caetera fumus», «nulla è durevole tranne il divino, il resto è fumo», come l’artista osserva nel cartiglio avvolto intorno a una candela ai piedi del San Sebastiano oggi conservato nella veneziana Ca’ d’Oro, uno dei cinque dipinti rimasti nel suo studio quando morì, a 75 anni.

Tutta la personalità artistica e umana del maestro padovano (nato nel 1431 nel borgo di Isola di Carturo) oscilla intorno a questi due estremi: l’orgoglio per il proprio valore professionale («nonobstante le molte persuasione d’altri in contrario, diliberai totaliter venire a servire la prefata vostra Excellencia con animo di fare che quella si potese vantare di havere quello che non ha signore de Italia», scrive in una lettera del 13 maggio 1478 a Ludovico Gonzaga), con la connessa costante ricerca di onori onde elevarsi a un rango signorile; e dall’altro lato l’umiltà - un po’ di maniera - dell’uomo timorato di Dio, reverente servitore della casata mantovana.

Cosa del resto comprensibile per il figlio di una famiglia modestissima – il padre pare si guadagnasse da vivere vendendo panini nelle piazze di Padova -, che di gradino in gradino è riuscito a salire nella scala sociale, sviluppando una fitta rete di relazioni con i signori dell’epoca, dai Gonzaga agli Este ai Medici, con cardinali, artisti e letterati, affinando la propria cultura nutrita di passione per l’antichità classica e così ponendosi al centro del Rinascimento italiano e europeo.

Rigore prospettico

Ma gli interessi archeologici e antiquari non si risolvono per lui in un vagheggiamento nostalgico né in una mera questione di gusto. «Andrea Mantegna. Rivivere l’antico, costruire il moderno» è significativamente intitolata la mostra a Palazzo Madama (fino al 4 maggio), curata da Sandrina Bandera, Howard Burns e Vincenzo Farinella, e che segna l’atteso ritorno a Torino di una rassegna artistica di primaria rilevanza.

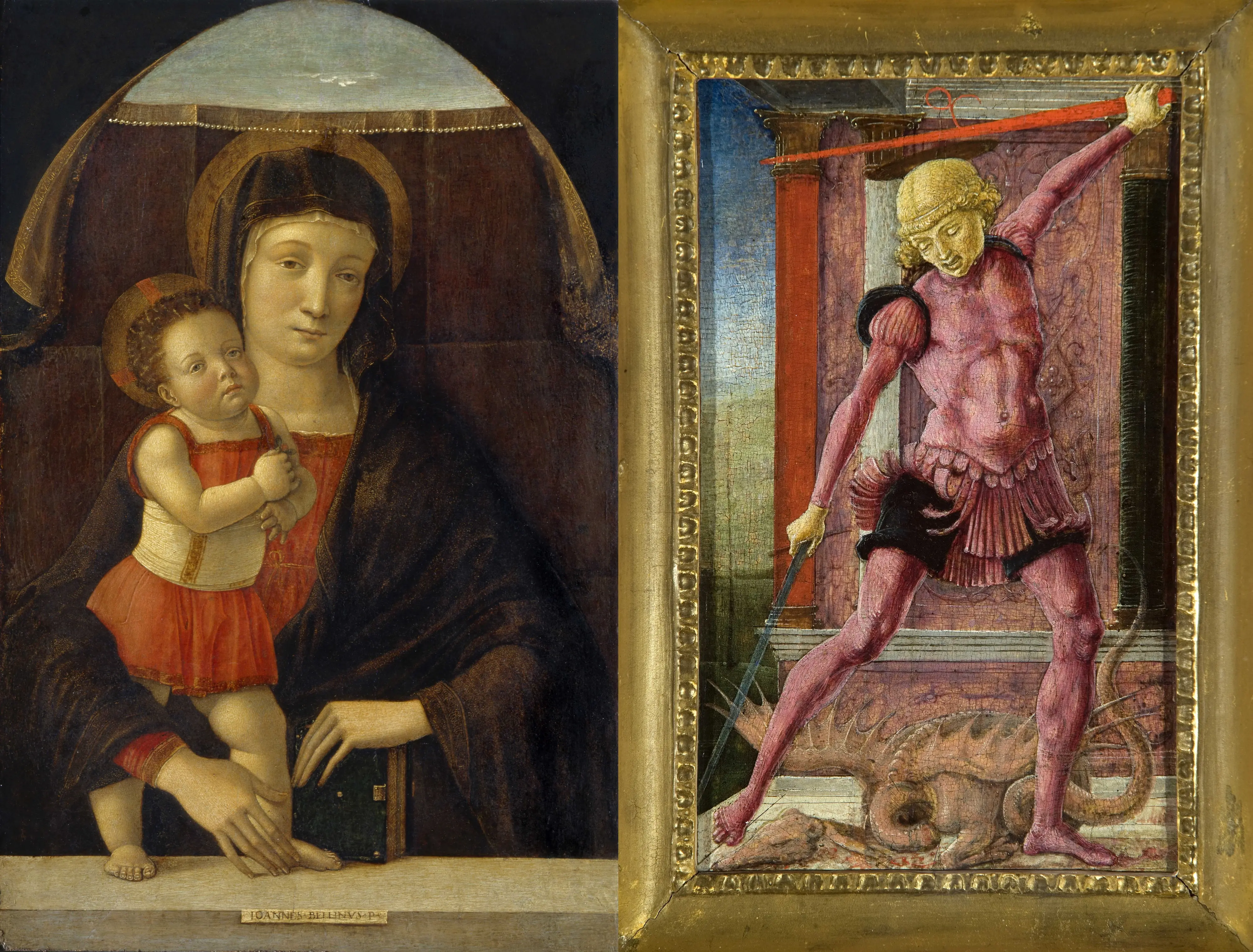

Mantegna rilegge il passato e gli conferisce nuova vita per farne un elemento costitutivo del presente: è quanto si può osservare nei circa 150 pezzi in esposizione, tra dipinti, disegni, incisioni e sculture (dell’artista stesso e dei contemporanei, dal suo maestro Francesco Squarcione a Jacopo e Giovanni Bellini, rispettivamente suocero e cognato, a Paolo Uccello, Pollaiolo, Donatello, Antonello da Messina, Cosmè Tura e altri minori), oltre a alcuni reperti archeologici e una preziosa scelta di volumi d’epoca e lettere autografe.

Da iniziali reminiscenze fiamminghe nelle opere giovanili, quando ancora stava a Padova (come nella lunetta per la porta centrale del Santo, 1452, con Sant’Antonio e san Bernardino che presentano il monogramma di Cristo, o nella Sant’Eufemia del ’54 per la cattedrale lucana di Montepeloso, oggi Irsina), Mantegna sviluppa rapidamente il proprio stile, già maturo quando nel ’60 viene chiamato a Mantova, quale pittore di corte, dal marchese Ludovico Gonzaga cresciuto alla scuola umanistica di Vittorino da Feltre.

L’artista (e poi architetto) studia e applica la lezione di Leon Battista Alberti, soprattutto del De pictura, una teoria della prospettiva che insegna come trasporre con rigore matematico le figure sul piano bidimensionale dando l’impressione della tridimensionalità. Tavole come la Madonna con il Bambino e santi Gerolamo e Ludovico da Tolosa (1454), con il neonato appoggiato su una balaustra che sporge verso l’osservatore, dandogli l’illusione di essere dentro alla scena, sono un’anticipazione della tecnica fotografica del close up.

Incisioni con copyright

Le figure umane vengono inserite entro grandiosi contesti architettonici, come negli affreschi della cappella Ovetari agli Eremitani di Padova (1448-57), anticipando le ambientazioni di Raffaello. E la tridimensionalità si estende alla ritrattistica, a partire dal quadro che raffigura il cardinale Ludovico Trevisan (1459-60), definito da Pope-Hennessy «il primo ritratto umanistico», con quel volto di scultorea severità tale da giustificare le parole di Ulisse degli Aleotti nel poemetto dedicato all’artista che «scolpì in pictura» (l’opposto speculare di Canova che oltre due secoli dopo sarà invece «pittore in scultura»).

Un sorprendente effetto scultoreo affiora anche dalle stampe, su tutte la straordinaria Madonna con il Bambino del 1490. Mantegna fu tra i primi a mettere a punto la tecnica dell’incisione, utilizzandola come strumento promozionale per diffondere le proprie «invenzioni» e arrivando (in un contratto stipulato nel 1475 con l’orafo Gian Marco Cavalli) a imporre un diritto di copyright sui disegni da riportare su lastra.

L’artista viaggia - Ferrara, Firenze, Roma -, visita i siti archeologici, studia i reperti antichi, qualcuno anche lo acquista. I putti pagani scavati nei pressi di San Vitale, a Ravenna, di volta in volta diventano quelli celeberrimi che si affacciano dall’oculo della Camera picta nel Palazzo Ducale di Mantova, o si connotano di spiritualità cristiana trasformandosi nelle immagini del Bambino.

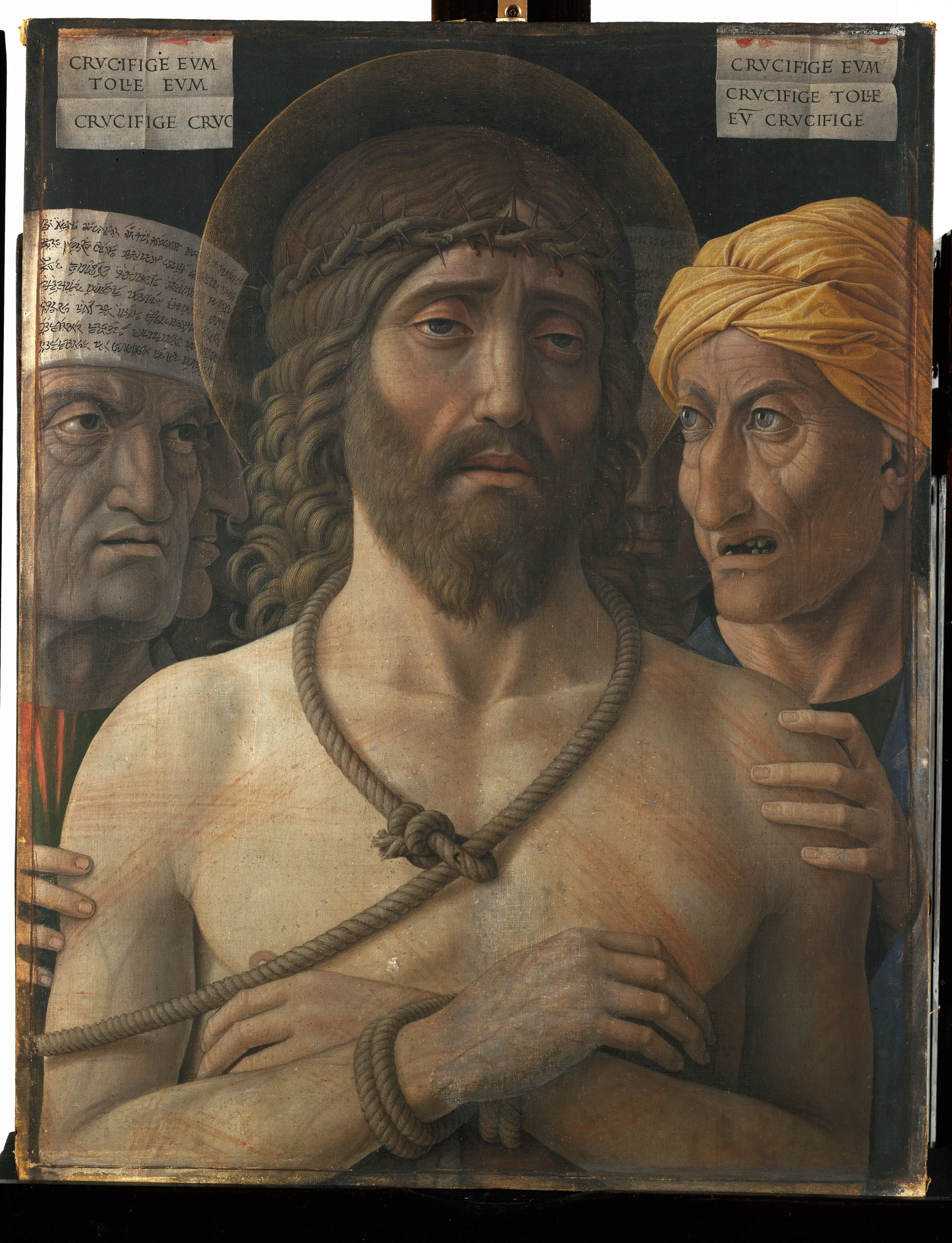

La lettura di Plinio il Vecchio lo guida nell’acribia naturalistica di tavole come la Madonna delle cave (1490), un’opera tutta da scoprire nei suoi dettagli. Tra gli altri capolavori, notissimi, che qui basterà citare, la Madonna dei cherubini (1485), Sacra famiglia con san Giovannino (1500), Resurrezione di Cristo (1492), Ecce homo (1502), oltre alla monumentale Pala Trivulzio gremita di figure (1497), a un illusionistico monocromo con Sibilla e profeta (1495) che dà l’impressione di un gruppo bronzeo e a un Battesimo di Cristo (1504-1506) dove sembra quasi di presagire El Greco.

«La mia cara Faustina»

Mantegna lavora fino alla fine, scrive ripetutamente ai Gonzaga, i quali gli procurano da Venezia la speciale vernice orientale che regala ai suoi dipinti una brillantezza quasi fiamminga. Batte cassa, lamenta ritardi e omissioni dei pagamenti, denuncia gravi difficoltà economiche. Addirittura è costretto a vendere le cose più preziose, come il busto marmoreo di Faustina, la moglie di Antonino Pio, acquistato durante il soggiorno romano del 1488-90.

«La mia cara Faustina», la chiama nella commovente missiva che indirizza a Isabella d’Este, sposa di Francesco II Gonzaga, offrendogliela per cento ducati «perché, dovendomene privare, harò più caro che quella l’abbia che signore né madonna sia al mondo». La lettera è datata 13 luglio 1506. Due mesi esatti dopo Mantegna morirà.

Informazioni pratiche

Sede Palazzo Madama, Corte Medievale e Piano Nobile

Torino, Piazza Castello

www.palazzomadamatorino.it

Apertura 12 dicembre 2019 – 4 maggio 2020

Info mostra e prenotazioni Infoline Ticketone: 0110881178

(Da lunedì a venerdì 9.00 – 18.00 Sabato 9.00 – 13.00)

www.ticketone.it

Orari Lunedì, mercoledì, venerdì e domenica dalle h. 10.00 alle h. 18.00

Giovedì e sabato dalle h. 10.00 alle h. 21.00

Chiusura martedì

La biglietteria chiude un’ora e mezza prima

Mercoledì 1 gennaio 2020 dalle h. 14.00 alle h. 21.00

Da giovedì 2 gennaio a lunedì 6 gennaio 2020 dalle h. 10.00 alle h.

21.00

Domenica 12 aprile 2020 dalle h. 10.00 alle h. 18.00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Riproduzione riservata © Il Mattino di Padova