Rinaldo: campane a morto per Venezia, se non ci svegliamo marcirà

Il premio Nobel per l’acqua: piene e siccità più intense sono essenzialmente due facce della stessa medaglia. «Mercanti di dubbi ci sono sempre stati, dentro e fuori la comunità scientifica»

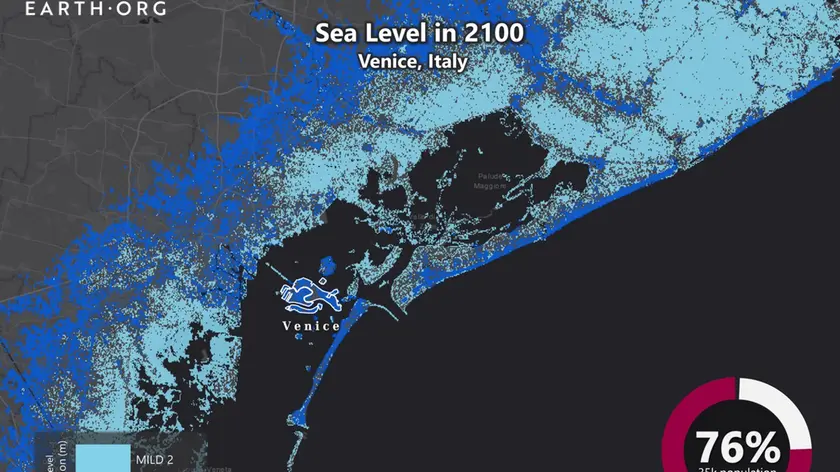

L'innalzamento del livello del mare previsto nel 2100 attorno alla laguna di Venezia, fonte earth.org

Andrea Rinaldo, veneziano, è Ordinario di Costruzioni idrauliche all’Università di Padova e direttore del Laboratoire d’Écohydrologie dell’École Polyt

Articolo Premium

Questo articolo è riservato agli abbonati.

Accedi con username e password se hai già un abbonamento.

Scopri tutte le offerte di abbonamento sul nostro shop.Shop

Non hai un account? Registrati ora.

Riproduzione riservata © Il Mattino di Padova

Leggi anche